今年の初め、オフライン女子のハナコさんの話を書いた(「トモダチってなんだろう?―オフライン女子の話」)。

ハナコさんは40代独身の女性で、天涯孤独――親兄弟がいない、友達がいない――であり、LINEやSNSとは無縁。しきたりや習わしに縛られる家柄だったわけでもなく、おしゃべりもおしゃれも苦手。働いてはいるけれど、健康的で快活な生活を送っている市井の平凡な人――とは程遠い、どこか沈んだ空気を漂わせる女性。そういうハナコさんには「友達が一人もいない」――のだということをその稿で述べた。

ハナコさんは幼少期以来、その人生のほとんどを費やしても、プライベートで他者と戯れたことがないのだった。「友達のいなさ加減」がハンパではないのだ。ゆえに私は、その心理を探ろうとしたのである。

しかしながら、天涯孤独で友達が一人もいないこと――それも一つの幸福感なのではないか、アイデンティティなのではないかと思いを巡らし、私自身の結論を持たないことと致した。

あれから約半年。

そんなオフライン女子のハナコさんが、何やらもしかして、「アルコール依存症」なのではないかという事例が浮かび上がってきて、その疑いを持たざるを得なくなってしまった。

つまり、前稿と照らし合わせてみて、ハナコさんの幸福感だとかアイデンティティの問題について、いくつかの点をアップデートし、再考しなければならなくなったわけである。かつて私が抱いたいくつかの疑問点は、「アルコール依存症」ではないだろうかという疑念のもとで合点がいき、現況のハナコさんの真像に近い姿をあぶり出せるような気がしたのだった。

酒好きなハナコさん

前稿において、ハナコさんの飲酒に関しては、《お酒はけっこう飲むらしい》とだけ書いていた。

ここで付け加えておきたいのは、ハナコさんはそれまでほとんど下戸であったにもかかわらず、どうやら昨年中、父親を亡くした際のストレス解消を起点にして、酒(日本酒)を飲み始めたということ。それからすっかり酒の味をしめ、ついに、〈ワタシはめっぽう酒が飲めるヒトだぞ〉的な嗜好的大転向を果たしたのだった。

とはいえ、私は、その話を人伝に聞き、まあ酒が飲めるようになったほうが、人生は楽しくなるだろうくらいの印象しか持たなかったのだが、どうもその飲みっぷりが、いい加減というか乱暴らしい。

乱暴というのは少し語弊がある。聞くところによると、彼女の飲酒傾向というのは、例えばお昼時の食事の際でも、チューハイを5杯飲んでしまうほどなのだという。

それを飲んべえといわずして、なんというのか。

ある意味、昼間から“独りごち宴会”を催しているのと同じなのであって、その表面化した傾向はおそらく夜の“独りごち大宴会”へと続くのだろう。独りごちでいったい何を語り、何を乾杯するというのだろうか。

こうして半年前まで私は、彼女の嗜みとしての飲酒と、「友達のいなさ加減」の問題とを切り離して考えていたのだが、どうも内面的に問題がありすぎて、切り離すわけにはいかなくなってしまった。

今後の人生が先細りしていくであろうことは目に見える。誰もがそう思うだろう。ハナコさんが冒しているのは、単に大雑把なエンジョイライフというのではなく、命が絶たれてしまうほどのハイリスクを伴った嗜好性であり、過度な飲酒がほとんど毎日続くと仮定するならば、今後友達ができる可能性はますます低くなり、それどころか自身の健康を大きく損なう恐れがあるわけだ。

いやもう、健康を損なっている――というのは大方の見方であって、確実にそれは表面化しているのであった。

高校で習う飲酒の危険

考えてみれば、私だって酒は飲むのだ。

大の酒好きだ。ウイスキー党である。ただし、飲む量はいたって少なめだ。

ウイスキー党にも、右派と左派というのがある。国産のウイスキー一辺倒が右派。逆にスコッチやバーボンしか飲まない人は左派。なんのこっちゃ、どこがそれの革新的進歩的なのか、よくわからない。よくわからないし、右とか左とか、あくまでいい加減な区分であるのは当然なのだが、私は国産も英国のスコッチもどちらも好むので、いわば健全なる中道派というわけである。

そんな酒の好みの話はともかく、アルコール依存について知りたくなり、手持ちの保健体育の教科書を開いてみた。

なんでそんな本を持っているのか、訊かないでほしい。令和3年発行の高校用教科書――『現代高等保健体育 改訂版』(大修館書店)を開いてみた。

そう、誰しも思い出すことだろう。高校の時、飲酒と喫煙の危険について学んだはずだ。かなり最近の教科書にも、飲酒と喫煙云々の記述がある。

これも思い出してほしいが、それは「現代社会と健康」(といったような見出し)の単元の中に出てくるのだ。生活習慣病(昔は成人病といった)の予防、食事や運動、休養や睡眠の大切さ。それから、喫煙や飲酒の影響についての節がある。

ちなみにそのほか、アルコール以外の薬物の乱用のことや、エイズなどの性感染症にもふれられている。というか、学ばなければならない。いってみればこの単元では、健康を維持し、そうした行動をとり、それに反した場合の様々な影響やリスク、危険について学ぶわけである。早い話、健康を害せば、体が壊れ、心が壊れますよ、という話だ。

飲酒を始めるきっかけ

飲酒の話に絞らせてもらう。

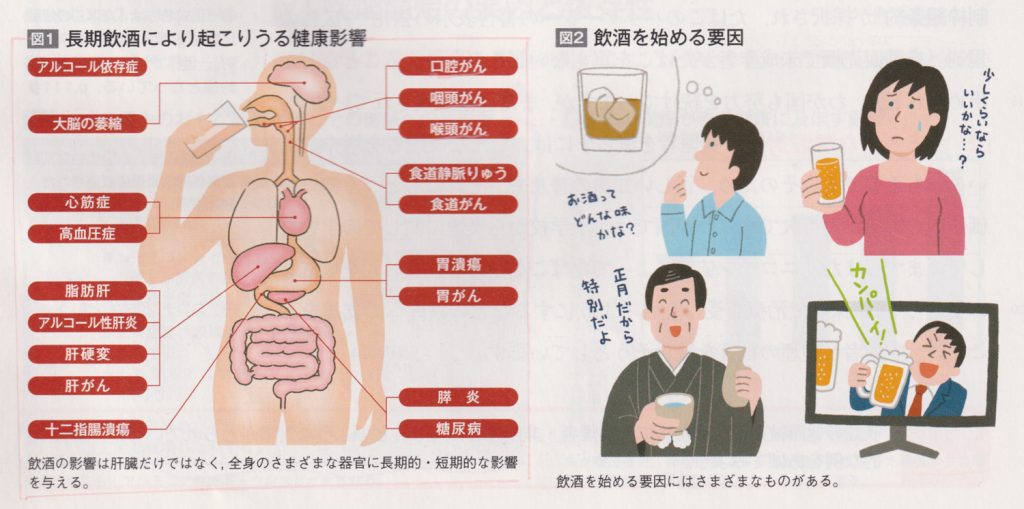

若い年代の頃かどうかは別にして、一般の各々の人が飲酒を始めるきっかけ、その要因はさまざまであるとして、教科書ではいくつか挙げられていた。どれも酒の嗜好を慮るものではない。

- 酒に対する好奇心

- 自分を大切にしたり社会の規範を守ったりする気持ちの低下

- 周囲の人の誘い

- 酒を入手しやすい環境

- マスメディアの宣伝の影響

なるほど、教科書でははっきりとしたことを書いている。

酒という未知なるものに対して、ある人は好奇心を抱き、ある人は飲み会などに誘われて飲み始め、ある人は社会的あるいは家族的規範に対してグレて、そういう心理状態から酒を飲み始めるのだ、というわけである。

そこには、長期的な飲酒による影響――いわば健康を害する悪影響――についても図表が示されていた。つまり、「長期」にわたって「大量」に酒を飲んでいると、高血圧症や糖尿病、肝硬変、胃潰瘍にもなりかねませんよ、ということ。それに加え、「アルコール依存症」にもなることがあります、という話。

アルコール依存症になると、家庭生活や仕事で問題を起こしたりします。飲酒運転は、交通事故を引き起こし、他人にも大きな被害をもたらすことがあります。

大修館書店『現代高等保健体育 改訂版』より引用

それらの記述からして、青少年たる生活に、はなから酒は必要ない、推奨されていないということがよくわかる。

酒すなわちアルコールを「長期」に「大量」に摂取すると、体に有害であり、飲酒そのものは多かれ少なかれ肝臓に負担を与えるから、飲みすぎると体を壊し、アルコール依存症にもなったりしますよ、と脅される。

怖いと思ったら、酒は飲めない。

いや、飲むのなら、怖いものだと思わなければならない。

怖さがなくなったら、逆にそれは怖いことだ。酒は怖いものだと思うことは、真っ向正しい認識である。

ハナコさんは健康を害しているかもしれない

だが所詮、高校の教科書である。未成年者の脅しにはじゅうぶん通用する。

酒は飲まないほうがいいのか?

という子どもたちの素朴な疑問に対し、「大量に飲むと危険ですよ」と指導したい。その指導的立場の正論は、どこまでも正論である。少量に飲めば、酒は楽しいですよ、とはどこにも書いていない。が、本当はそういいたい。しかしながら、そこんとこはてめえで推察しろよ、という話である。

わたしたちはちっぽけなことしか教えられていない

日本の公教育は、人生における享楽や悦楽に関することついては、いっさい教えないし、ふれないことで一貫している。

実生活においては、享楽のことや悦楽のことを知るのはとても大事なこと――であるにも関わらず、しかもそれらは他人から教えてもらわなければ正しい判断ができないにも関わらず、日本の公教育はそれらにノータッチだ。つまり、恋愛もセックスの仕方も、酒の飲み方もタバコの吸い方も、麻雀のルールも教えてはくれない。競輪・競馬はどうですか。そんなの教えるわけないでしょう。でも投資についてはしっかり教えますって、ヘンでしょう。

ヘンだからこそ、ここが大事。認識を間違えようにしたい。

公教育で教えてくれることは、大半の人生を支える、ごく僅かなことに過ぎないのだということ。多くのことは、教えられていないということ。それ以外のことを、たくさんどこかで学ばなければならないということ。学校さえ出れば、社会人になって人並みに働けると思ったら、大間違いなのだ。まだまだひよっこにすぎないのです、欠陥だらけです、私たちは。

オトナだからこそ学ぶ必要がある

ハナコさんは真面目に学校で教えられたことを守って、酒もタバコもやらずにきた。それはそれで良かったのだと思う。

ただし、学校で教えられてきたことは、ごくわずかな側面に過ぎない。それだけに頼って実生活を送っていたのでは、人生のあらゆる機微には対応できないのだ。もっと多くのことを、どこかで学ぶ必要がある。

酒に関していえば、ハナコさんは全くの無知だったといわざるを得ない。ほどほどの摂取量でとどめるためには、どんな心持ちが必要か、あるいは、こんな時に飲んでしまったら、どこかで誰かの迷惑にならないか、そういうことを自分で考える余地がなかったのだ。

だから、日々のストレスを解消するためだけの飲酒は、あまりいいことではない。そうしていつしかアルコール依存に染まりつつある――か、あるいはもうとっくに染まってしまっているか――なのである。

自分革命を興す

アルコール依存の酒浸りの花に染まってしまったら、染め色はどんどんと濁って黒いものにしかならない。だから、人がどんどん離れていく。はっきりいって、黒いものに染まってしまった彼女を助けられる人は、この世に一人もいないのだ。

酒は危険だからみなさん、飲まないほうがいいですよなんて、バカバカしくていえない。「オトナなんだから」というところの意識の低下が、その人の品格を歪んだものにしてしまう、ということがある。

オトナだからこそ常に反省し学ぶべきなのだ、というところが欠けているのであった。尤も、分別のつかないオトナは、酒だってギャンブルだって手を出さないほうが賢明であるというのは、全く正しい判断である。

オフライン女子のハナコさんが、気儘に善き人生を送っているなんて、とても思えない。とはいえ、そういう性分の価値観だってあるさ――というところで、はっきり結論が出せないのである。どっちみち、誰だって儚い命なのだからと考えれば、どう生きようが個人の勝手であり自由だ。そこのところに踏み込むつもりは毛頭ない。

私自身が若い頃、孤独に苛まれていた時のことを考えると、友達は一人でもいたほうがいいし、助けられることが本当に多い。いま私がふくよかな心持ちで日々の生活を送れるのは、幾人かの親しい友達らのおかげだと思っている。

また個人的に、酒を嗜むことで、日々の生活が平板な一本線ではなく、「起伏のあるもの」に波打っている、とも感じられる。

それは多少なりともドラマティックなことだ。酒の酔いで、友の心の内が吐露されることもままある。だから、酒の良い面の効能というのは、人生に直結したものとなり、その起伏の豊かさこそ天使なのである。学ぶことも多くあり、悪意に駆られることが少ないのだ。これに付随して、文学や映画、音楽の影響も多々ある。

「アルコール依存症」になってさらに友達ができる機会を失うなんて、それだけでもずいぶん悲しい話だ。酒で人生を棒に振る意味なんてない。即刻、暴飲暴食をやめ、生活習慣を改め、自分の生き方を総点検する「自分革命」を興してほしい――。

後の祭りにならないよう、いますぐ実践してみてほしいと、私はハナコさんに強くいいたいところではあるが、何もかもが遠い生存境界にいる人に対しては、夢の如く虚無に響くノイズとしかきこえないのだろう。グラスの中でチャリーンと氷が溶けるタイミングでは、彼女はもう一杯、もう一杯と呟くしかないのだった。

コメント