つい最近、『2001年宇宙の旅』の映画を観て思い出し、これを備忘録とする。

『2001年宇宙の旅』のサントラ盤

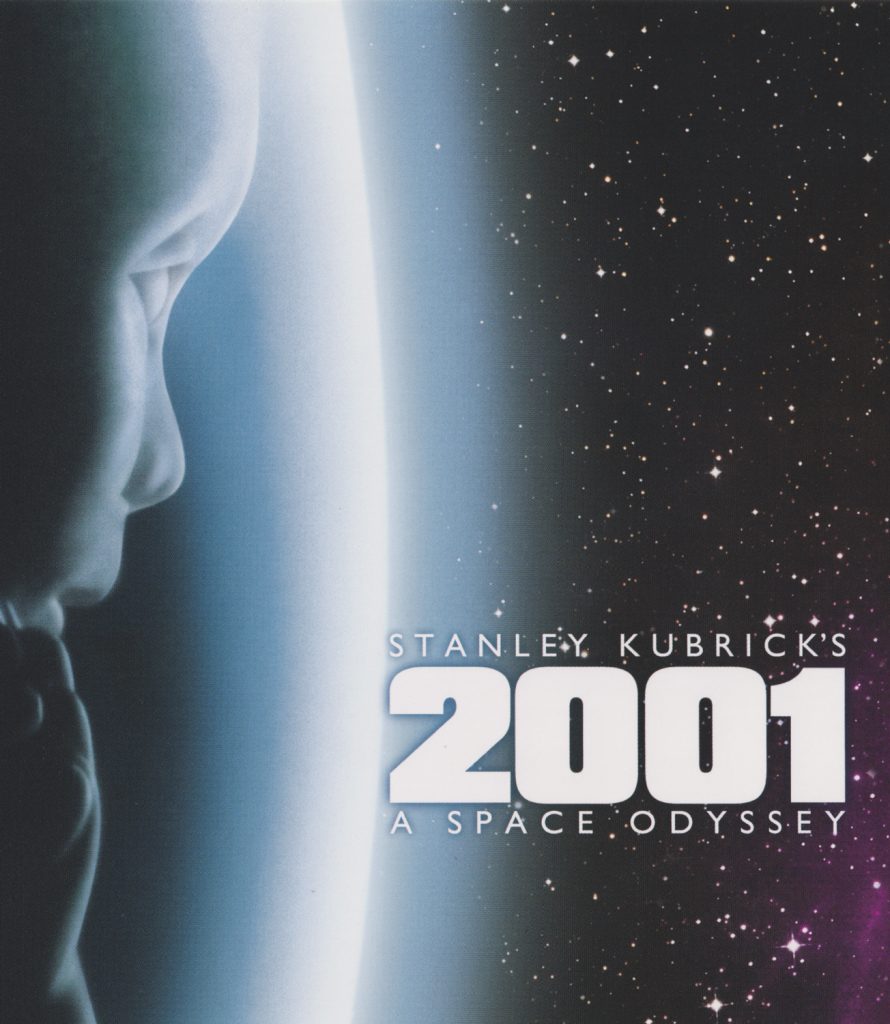

1968年公開の英米映画『2001年宇宙の旅』(“2001: A Space Odyssey”)。

監督はスタンリー・キューブリック(Stanley Kubrick)。主演はキア・デュリア(Keir Dullea)、ゲイリー・ロックウッド(Gary Lockwood)。

原作は、アーサー・C・クラーク(Arthur C. Clarke)の『前哨』(“The Sentinel”)他。彼はキューブリックと共同で脚本も執筆した。

1989年もしくは90年頃に、高校生だった私は、この映画のサントラCD(東芝EMI)を買ったのである。これは、68年にMGMレコードから発売されたLP盤の6曲8トラックをそっくりそのまま収録したものであり、そのデジタル・リマスター盤であった。

それを買った当時はもちろん、もうあれから35年近く経過しているので、このCDを所有したまま近年聴く機会はほとんどなく、全く気づかなかったのだけれど、本篇の映画のメインテーマでもあるリヒャルト・シュトラウス(Richard Strauss)の交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」(“Also sprach Zarathustra”)の演奏者が、本篇で採用されていないカール・ベーム(Karl Böhm)指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団によるものが収録されており、いうなれば実質的なオリジナル・サウンドトラック盤ではないのだった。

映画で使われた曲の演奏者は、ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団である。これは、当初のLP盤がそういう仕様になっていたということなのだ。

そのことの憤然たる感情は脇に置いておくとして、この東芝EMIのCDのライナーノーツの内容に言及する。

ライナーノーツの解説者は、映画・音楽評論家の河原晶子さんで、ほぼほぼ、俳優の森本レオさんの“映画語り”の説明で紙面が埋め尽くされていた。この内容こそが高校生だった私にとって大変興味深く、当然ながら『2001年宇宙の旅』に対する深い理解へと繋がっていったのである。

ここではその内容を、要約して記しておきたい。

森本レオさんの“謎解き”

『2001年宇宙の旅』は公開と同時に、多くの映画ファンの支持を得て、侃々諤々の論争を交わすくらいに、その“謎解き”で心を掴んだ作品だ。河原さんは森本レオさんの名を挙げる。彼もまた、その“謎解き”を楽しんだ一人だったのだ。

1981年。河原さんは『映画を聴く―映像とサウンドの旗手たち』(ブロンズ社)という本を上梓し、それがきっかけで、FM大阪の番組「深夜映画館」に出演し、その時同じ出演者だった森本さんが、キューブリックの映画と音楽に関する“謎解き”を少しばかり披露してくれたそうである。

なぜ“2001年”だったのか。

森本さんはこんなようなことを述べた。

モーツァルト(Wolfgang Amadeus Mozart)が入会(?)したことで知られるフリーメイソン(Freemason)の“聖書”(?)の中に、こういう一項がある。「フリーメイソン暦6000年目に、地球上にあらゆる神と悪魔が現れ、地球を一掃し新しい人類をうみだす」。そのフリーメイソン暦6000年が、西暦2001年なのだという(※なぜ映画もしくは映画関係者がフリーメイソンを引用しなければならなかったのかについては、紙面で述べられていない)。

ヨハン・シュトラウス2世(Johann Strauss II.)の「美しく青きドナウ」(“An der schönen, blauen Donau”)で登場する、宇宙船の頭脳のコンピューター“HAL”は、“IBM”のもじりなのだという。

Hの次がI、Aの次がB、Lの次がM。見事にそれは符合する。

森本さんは、あの映画はニーチェ哲学を示すような難解な作品ではなく、あくまでキューブリックがたくさんの“隠し込み”や“企み”を楽しんだSF小説だと結論づける。

映画の冒頭のメインテーマ「ツァラトゥストラはかく語りき」や、宇宙飛行士のボーマンがスターゲートの彼方へ、その異次元空間をくぐりぬけるサイケデリックなシーンを、観客を“めくらまし状態”に追い込もうというキューブリックの一流の企みであると指摘。

撮影においては、脚本上のセリフやナレーションを極力削除し、映像と音響効果による直接的な衝撃を、観る人に与える方法を選んだ、とも。メインテーマ以外でも、ヨハン・シュトラウス2世の「美しく青きドナウ」、謎の黒い石板を象徴させたリゲティ・ジェルジュ(Ligeti György Sándor)の「レクイエム」(“Requiem”)、アラム・ハチャトゥリアン(Aram Il’ich Khachaturian)の舞踊組曲「ガイーヌ」から“アダージョ”(“Gayane Ballet Suite (Adagio)”)など、映画の中で音楽が果たした意味は、想像以上に大きかった。

このように森本さんの“謎解き”を記し、その総評として最後に、河原さんはこう述べている。

フランツ・カフカ(Franz Kafka)が「音楽は新しい、より複雑な、したがってより危険な刺激を生み出す」といっているように、キューブリックも映画の中で、音楽を《危険な刺激》として使いこなしてきた、唯一の映画監督ではなかったか。情緒や雰囲気を盛り上げるための伴奏音楽ではなく、観客を混乱させ、異様な体験に引きずり込む役目を果たしている――と。

§

そう、キューブリックの映画はほとんど全て、人の《狂気》と《錯乱》を描いているのだった。

穏やかな秋から、冷たい冬へと、季節は流れ過ぎてゆこうとしている。

関連記事

コメント