Utaro/青沼ペトロのツイッター(旧ツイッター)時代のアーカイブ。

◎第1期:2010年4月22日~2022年6月26日(1.5万ツイート)

◎第2期:2022年9月8日~2023年4月19日(2,588ツイート)

以下は、この中から選りすぐりのツイート(←自画自賛)をピックアップしたものです。

「三島由紀夫」関連のツイート

Utaro/青沼ペトロのツイートから、「三島由紀夫」関連を抽出した全26ツイート。

2015年3月23日

三島由紀夫の東京五輪取材ノート見つかる 全集未収録 – 朝日新聞デジタル

2016年11月15日

1968年の10月3日、三島由紀夫は早稲田大学で、言論の自由だとか法秩序だとか、共産主義だとかの講演を学生の前でおこなったのだけれど、同年10月の9日と10日、日本青年館にて舞踏家の土方巽が、「肉体の叛乱」という公演をおこなっていて興味深い。時代の指向のシンパシーが感じられる。

2016年12月18日

20数年前にむさぼり読んでいた当時の文庫本。三島由紀夫の『金閣寺』。新潮文庫。本の題名よりも著者名の方が字がでかいこの装幀版は気に入ってる。三島らしいし、変な飾り気が無くていい。自分としてはこの長い間、封印していたつもりの『金閣寺』を、今また読み始めている。

2017年1月3日

三島由紀夫著『金閣寺』読了。新潮文庫。先月よりこの本を読み始めてから、すっかり正座して読む癖がついてしまった。正座はいいけれど、あとの始末に負えない脚の痺れとの対話は、どうしても慣れることができないでいる(>.<)。

2017年2月3日

▼ブログ[Utaro Notes]更新しました!「三島文学と『花ざかりの森』」。三島由紀夫のデビュー作『花ざかりの森』を耽読。16歳にして三島は既に三島であった…。

2017年2月18日

三島由紀夫著の短編「卵」を読む。朝食で生卵を呑むのが日課の、5人の学生。その5人が突然逮捕され、卵の裁判長、検事、弁護人による卵裁判がおこなわれる。三島本人が“珍品”と称しているだけあって、まさに違わぬ“珍品”短編作。よく考えたらこれは、ちびくろサンボの結末っぽい( ̄∇ ̄)。

2017年3月5日

三島由紀夫著の短編「新聞紙」を読む。生まれ出て、新聞紙(がみ)に包まれ粗雑に扱われた嬰児。心優しい敏子にとってその影像のみが、未来の青年の行く末を案じるものとなり、妄想の虜となる。案ずることと母性愛との境界線が甚だしく、文体の中で掻き乱されるショート・ショート的作品。

2019年5月21日

岩波『図書』5月号、安藤礼二著「偽者と分身、そして永遠―三島由紀夫をめぐって」を読む。三島の作品「アポロの杯」、「仮面の告白」、「豊饒の海」四部作、「黒蜥蜴」、「陰獣」、「英霊の聲」などから三島の本当の「私」とそれ以外の偽者・分身の存在―といっためくるめく創作の内省を紐解いた随筆。

2019年7月30日

岩波『図書』8月号より、佐藤秀明著「三島由紀夫を『三島』と呼ぶとき」を読む。来年は三島の没後五十年という。岩波『三島由紀夫スポーツ論集』での三島の文体から、もともとの若々しい美文調に加え、“熟成魚の寿司”のような《旨み》を感じられるようになったと著者。

2019年11月21日

佐高信著『いま、なぜ魯迅か』の第七章「死の三島由紀夫と生の魯迅」を読み返す。自死した三島や西部邁の考え方や生き方とは対極にあるという魯迅の思想。《惑溺させる側からの絶えざる誘惑から離れて生活はある》という主張を佐高氏は強調。

2020年11月25日

☞ブログ[Utaro Notes]過去の記事を紹介!「殉教―その映像と文体」。

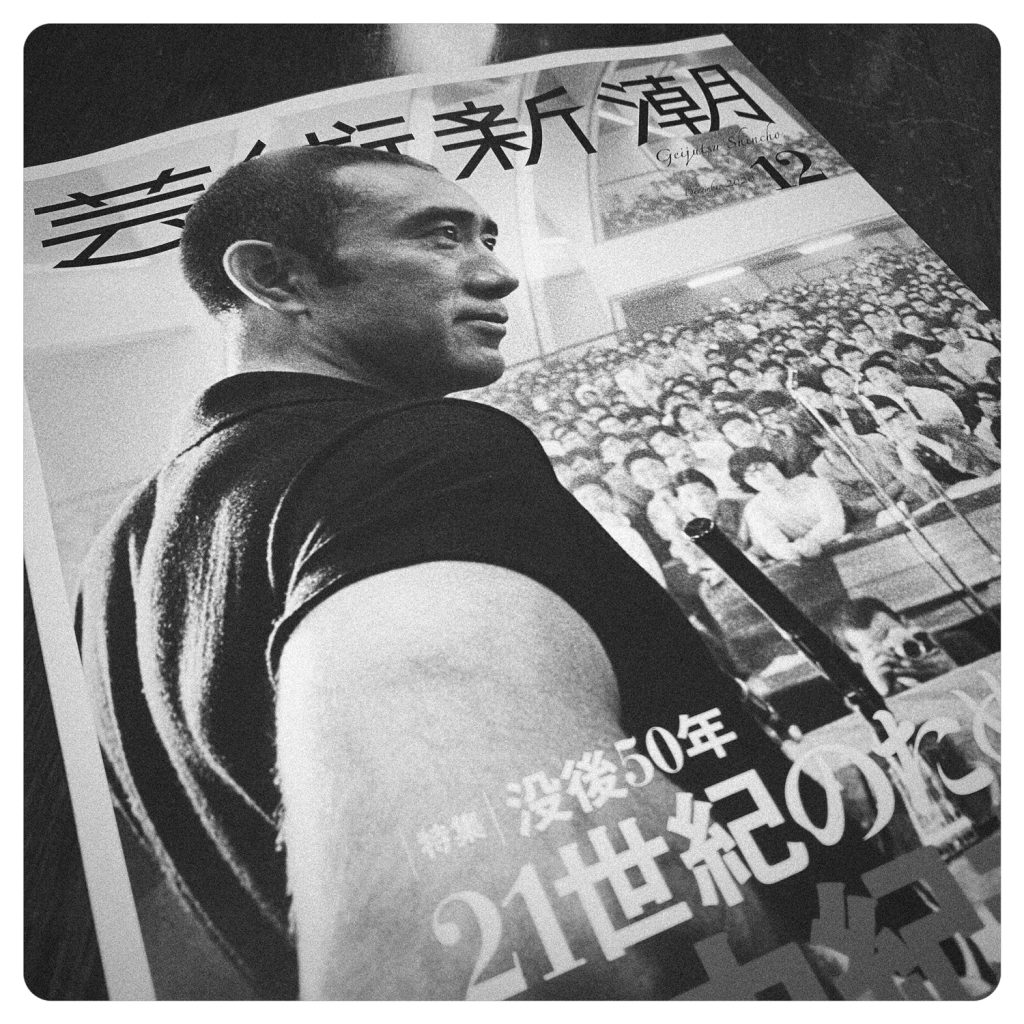

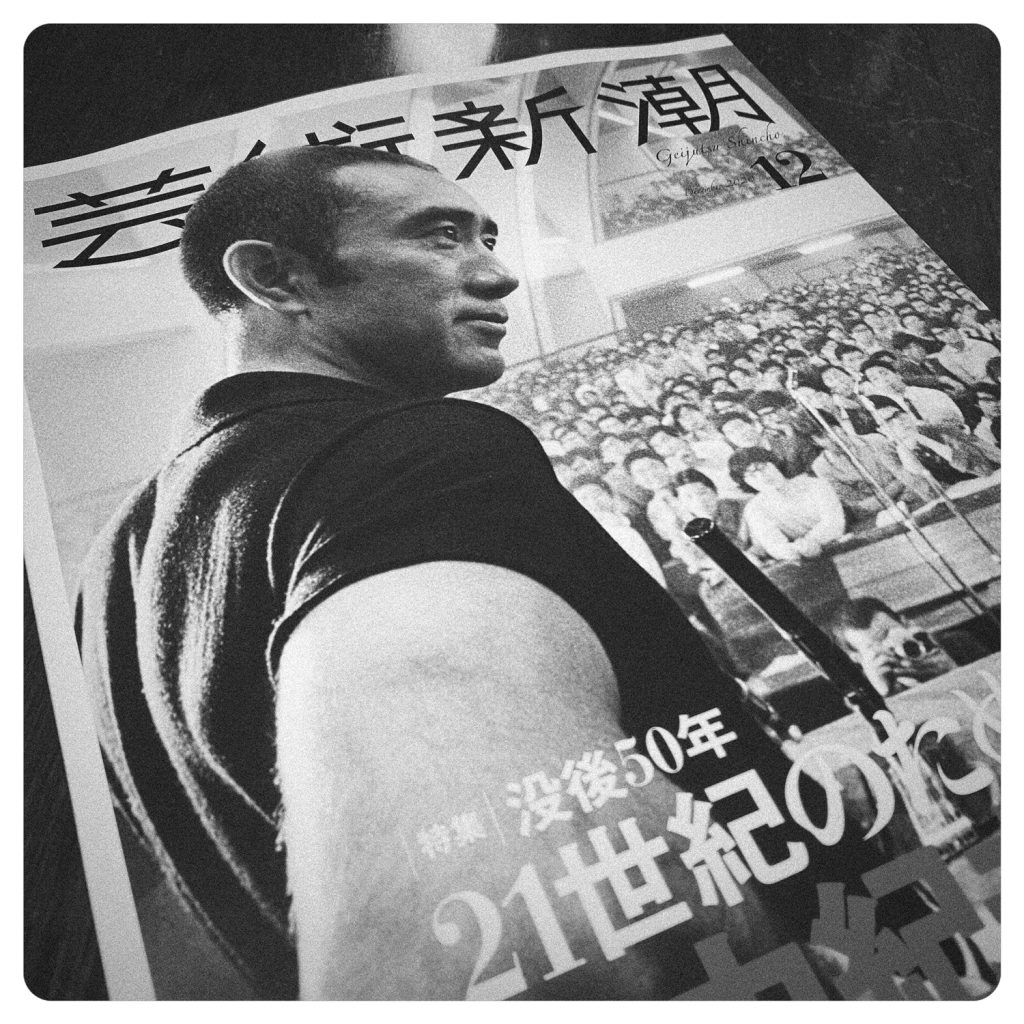

2020年11月26日

『芸術新潮』12月号。「特集 没後50年 21世紀のための三島由紀夫入門」。タイトル通り、三島由紀夫という作家を認識するための道先案内役であると同時にこの本は、きわめて刺戟的な、21世紀という現代における文学と思想と芸術との相克を知らしめる、謎めいた怨念ともなっている。

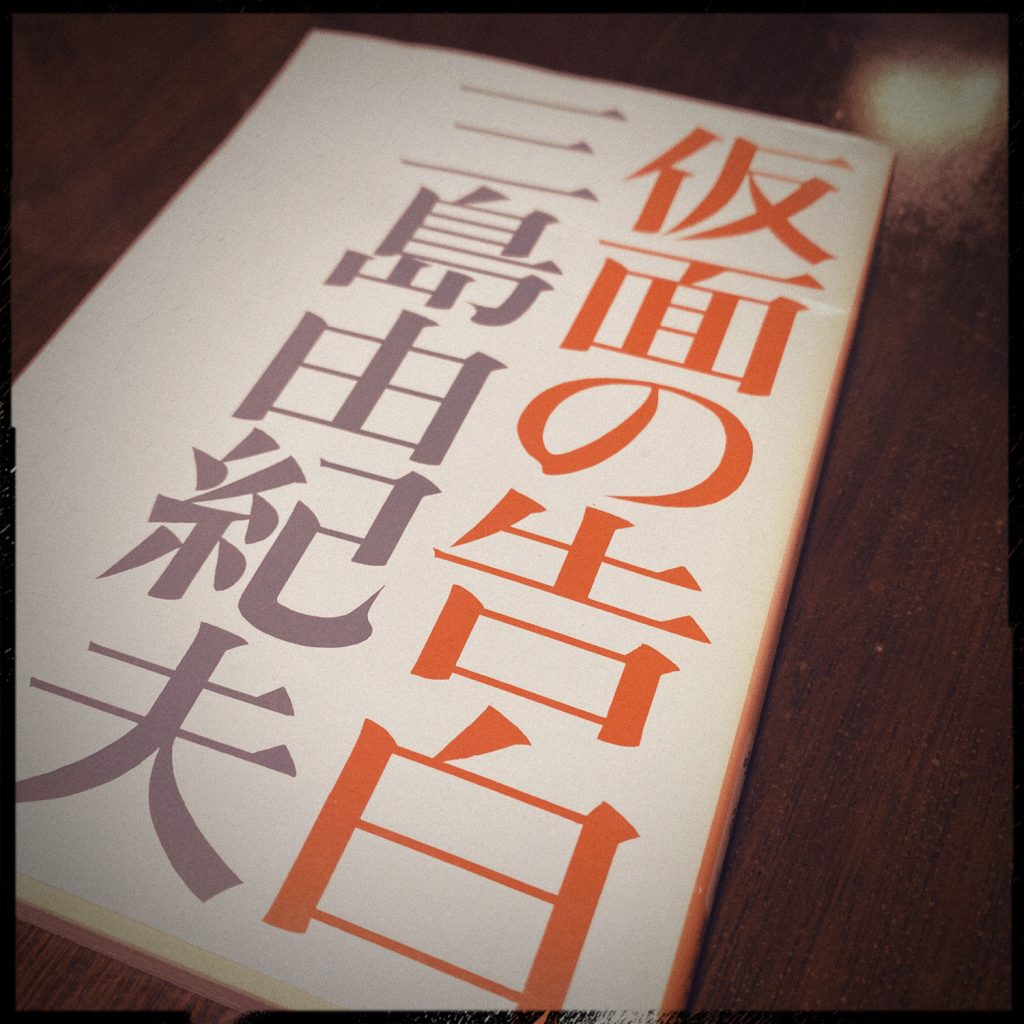

2020年12月10日

三島由紀夫『仮面の告白』(新潮文庫)を読み始める。ドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」の懺悔詩から、第一章の生まれた時の光景の話、祖父と祖母の話、“悲劇的”なる汚穢屋に憧れた話、“男装”ジャンヌ・ダルクへの嫌悪の話まで。

2020年12月15日

三島由紀夫『仮面の告白』(新潮文庫)を読む。第一章。幼少時代、門前を通る練兵のうちの一人の、汗の匂いにそそられた記憶。松旭斎天勝やクレオパトラに憧れた扮装欲。ハンガリー童話における“殺される王子”への憧憬。戦死願望。夏祭りで神輿をかつぐ裸の若者たちの、淫らな陶酔の表情への思慕の話。

2020年12月16日

三島由紀夫『仮面の告白』(新潮文庫)を読む。第二章。過去に読んだ時にもたいへん印象に残っている書き出し。《私は奇体な玩具をあてがわれた子供の悩みを悩んでいた。十三歳であった》。この奇体な玩具(=不逞な玩具)が「悪習」をはじめて経験する、“聖セバスチャンの殉教図”のくだりが凄まじい。

2020年12月17日

三島由紀夫『仮面の告白』(新潮文庫)を読む。第二章の“聖セバスチャン散文詩”。《彼は雪に濡れた革手袋をいきなり私のほてっている頬に押しあてた。私は身をよせた。頬になまなましい肉感がもえ上り、烙印のように残った。私は自分が非常に澄んだ目をして彼を見つめていると感じた》。近江への恋…。

2020年12月24日

三島由紀夫『仮面の告白』(新潮文庫)を読む。第三章。バスの女車掌に対する性的な自己欺瞞。思春期における《偽りの機械》。従姉の澄子にけだるく自分の腿を枕代わりにされた話。額田の姉の唇への偽善的な抽象化。そして18歳の美しい少年・八雲のこと。その八雲の半裸に対する執拗な性欲。

2021年1月2日

三島由紀夫『仮面の告白』(新潮文庫)を読む。第三章を読み終わる。戦時下、入隊を免れ、飛行機工場に動員された21歳の主人公。草野という友人の妹・園子と恋仲になる。が、接吻をしても性的な快感を全く抱かない主人公。婚約の申し入れを迫られるが、手紙を通じてそれを拒否する。

2021年1月5日

三島由紀夫『仮面の告白』(新潮文庫)を読了。大学で知り合った友人に連れられ、いわゆる赤線へと向かう。三畳部屋で娼婦の肉体を抱くが、情欲は起こらず、不能に終わる。2年前に手紙を書いて別れた園子と、偶然出会う。それから1年、園子と不毛な逢瀬を続ける主人公だったが、虚しい終焉を迎える。

2021年1月7日

三島由紀夫という作家を知るには、この本が永久保存版です。『芸術新潮』(新潮社)2020年12月号。「特集 没後50年 21世紀のための三島由紀夫入門」。いわゆる“聖セバスチャンの殉教図”の高精細な絵もさることながら、平野啓一郎氏の作品ナビゲートも読み応えあり。

2021年1月7日

20代の頃に貪り読みふけった新潮文庫の三島由紀夫の本が、書棚の奥に色褪せて眠っております。

2021年10月11日

三島由紀夫対全共闘のドキュメンタリー映画を観たけれど、たいへん面白かった。人間の尊厳としての《ユーモア》を理解し得る、最小限のリテラシーさえあれば、他者を容易にリスペクトできるのだと。

2021年10月15日

これ、読みたかった本。小阪修平著、ひさうちみちお画『新版 イラスト西洋哲学史』(宝島社)。小阪さんは、三島由紀夫vs東大全共闘のドキュメンタリー映画にちらっと出ていて、たいへん博学というか知的な人。ヒッピーにもつながりが…。

2022年5月13日

高校生の時に買って読んでた文庫本は、今年に入ってことごとく処分してしまって、残っているのは、新潮文庫の三島由紀夫だけ。これはまだちょっと捨てられない。

2022年6月11日

☞ブログ[Utaro Notes]過去の記事を紹介!「演劇『金閣寺』追想」。

2022年11月9日

☞ブログ[Utaro Notes]過去の記事を紹介!「『洋酒天国』と英国万歳」。

コメント