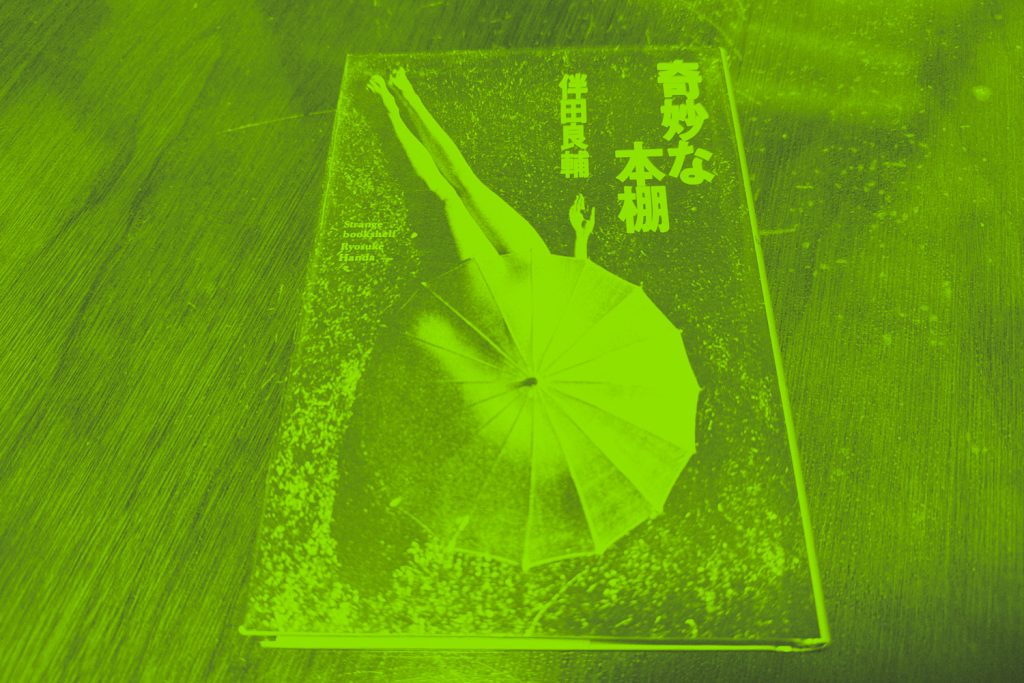

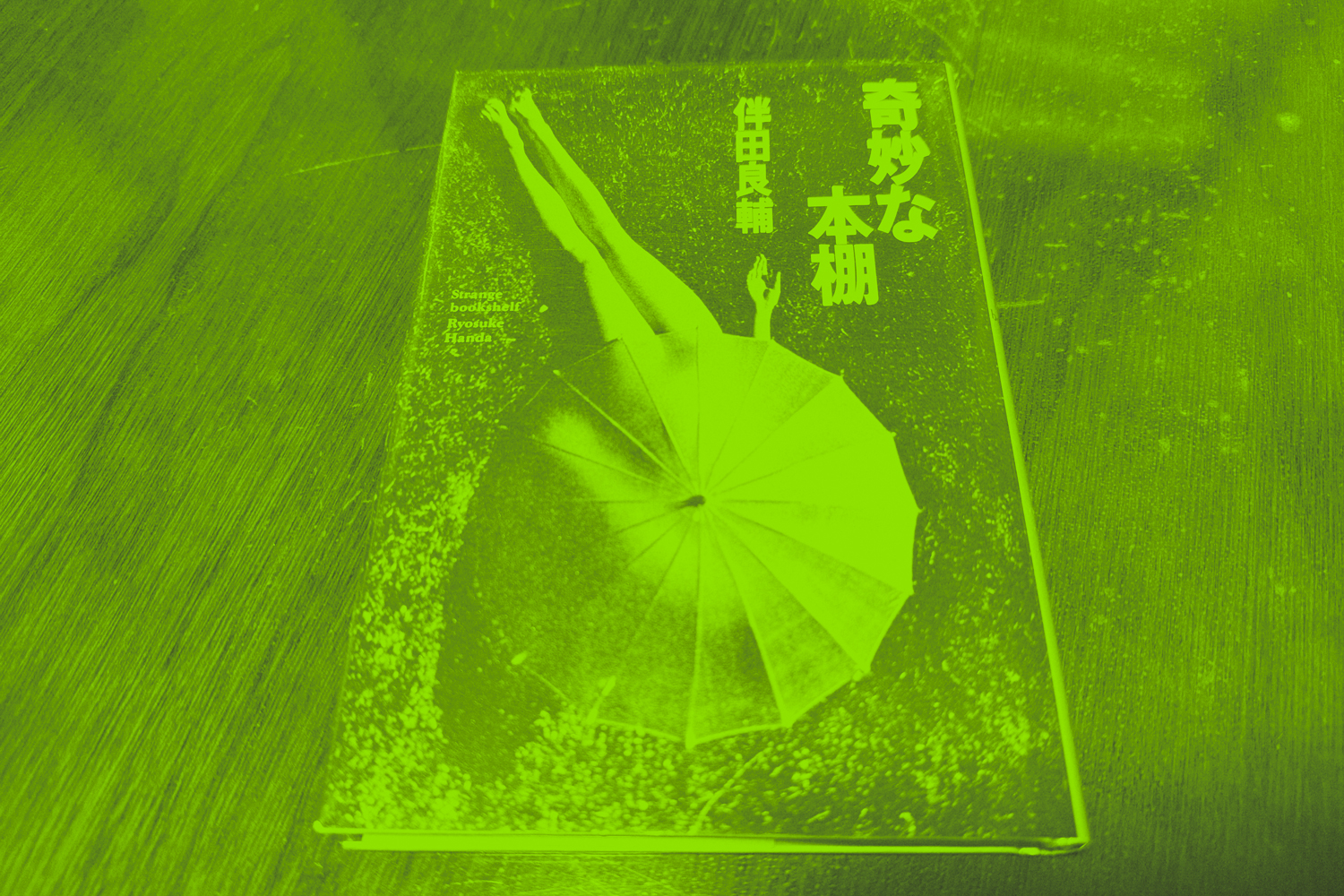

たぐいまれな文筆家・芸術家の伴田良輔氏の名著『奇妙な本棚』(芸文社/1993年刊)を前回取り上げたのは、もう4年も前になってしまう。「ローリー・シモンズの水中バレエ」。

Amazonでこの珍本を入手するならば、ハードカバー版で312円程度、文庫版に至っては115円程度で買える。値がつくたぐいの本ではないが、私がここで紹介すればするほど、将来的に値が上がるかどうかはわからないので、底値の今のうちに――。概ね、セクシュアルなビジュアルに寄りかかり、大変面白い本である。

この伴田氏の『奇妙な本棚』に、「キスの連鎖」というエッセイ(※初出は雑誌『sale』)がある。

人によっては、キスとはなんと微笑ましい行為であろうか――と感心胸踊る者もあれば、キスほど野暮ったい、人生を台無しにしかねない忌まわしい行為はあるか、と嘆く者もいるに違いない。

しかしながら、この本において伴田氏は、冷静沈着に人々のキス(kiss)について、文化人類学的な真面目な考察をしている――ので、かえって珍しい。しかもここで、アンディ・ウォーホル(Andy Warhol)が登場するのだった。

私にとってウォーホルへの関心の高まりは、昨年の「〈再録〉伴田良輔『天国のフェイマス』」以来であり、その間、ほとんど閉じられた闇の世界のようだった。だがしかし、ここでウォーホル解禁。

さっそく、伴田氏のエッセイ「キスの連鎖」を取り上げることにする。

キスとは何か

三省堂の『新明解国語辞典』(第八版)に、「キス」はこのように出ている。

《〔kiss〕接吻。キッスとも。〔たまつきで一度当てたたまと再び触れる意にも用いられる〕》

最近私は『新明解国語辞典』の、その語意に関わる精度について、“微妙な疑念”を抱き始めているのだけれど、たまつきといったって、それがどんなたまつきを指しているのか不明確であるが、少なくとも決して、膣に睾丸を当てて興奮することを指しているのではないと思うのだ。お門違いではある。

しかし、思う。国語辞典なのだから、もっとまともに、接吻について触れておけないのか――。“新明解”とは、人々を迷宮にいざなう夢想の毒薬であるというのか。

そう、真面目な少年少女であれば、一目散で本屋に駆け込み、熟考の末に買い求めるはずの国語辞典――『三省堂国語辞典』(第八版)には、このように出ている。「キス」は、

《〔愛情をあらわすために〕相手のくちびる・顔・手などに自分のくちびるをつけること。接吻。キッス》

同じ三省堂さんでも、えらく違う。私はこういうのを求めていたのだ。

相手のくちびるや顔に、自分のくちびるをつけること。私の知っているところでは口吻(くちづけ)ともいう。さらに余談だが、大昔の日本では、「口吸ふ」といった(「野末陳平のキスの定義」参照)。たまつきなんて、どうでもいいのである。

求められ続けたキスの行為

エッセイの冒頭。伴田氏は、1985年8月に西ドイツ(当時)の雑誌『デア・シュピーゲル』(“Der Spiegel”)で特集された“AIDSと愛”を例に挙げ、“キスを交わすカップル”の表紙が、この頃よりアメリカやヨーロッパの雑誌で横行した旨について言及している。そして彼は、毅然とそれらのビジュアルをスクラップ化していった。さらに日本でも、80年代後半からその手の表紙や広告が溢れていたことを述べている。

伴田氏はこういうことも記している。

《抱擁や接吻シーンはハリウッド映画やお手軽なロマンス小説に欠かせない「クリシェ」であり、見慣れ使い古された、どこといって新しさなどない光景であるはず》

しかし、それがAIDSのパンデミックで、《性器的性愛の「保留」と、地球上の様々な異変および政治体制の崩壊と終焉が、この時期に重なっていることに興味がある》とも――。

AIDS――HIV感染者への偏見によって、“キスという行為の終焉”といった妄想が、人々の性愛シンドロームを脅かすに至ったが、それは杞憂に過ぎなかった。キスの文化は途絶えることはなかったのである。基本的にHIV感染とキスは無関係なのだ。

ちなみに、性感染症の観点でいうと、日本では、AIDSよりも圧倒的に梅毒の感染者が多い。こちらはキスと無関係とはいえない。それでもその界隈でキス行為が不滅であり続けているのは、果敢な冒険家の若者が多いからではなく、性感染症に関して正しい知識がほとんど無いからである。

キスにはどのような効能があるか

映画や小説では、見慣れた「クリシェ」(cliché)であるかもしれないが、これほど意味深な有意義な愛情表現もない。

キスは、人の幸せ・幸福感・多幸感に直結する、人類が生み出した最強かつパラレルないつくしみの作法であり、この行為自体とその意図が、いかに性的興奮に帰納し、かつ政治的な意味を持っているかということである。

近頃の日本の子どもたちは、“人生初のキスの体験”を、おそらくたいてい家庭内において、やや意味深の薄いおじいちゃんやおばあちゃんたちによって施され、その純潔な心持ちを疎外されるようであるが、その点、西洋人並の日常になってきたともいえる。

生暖かな口腔が近づき、熱い息とくちびるのねっとりとした感触を初めて味わう子どもたちは、それが肉親による交際規定の政治的な意味を持つことに、果たして気づくだろうか。いや、まだ気づくはずはない。

しかしながら、その体験者のあなたが、心の底から愛されているかどうかは別にして、人生の最初にかぐわしいおじいちゃんやおばあちゃんのキス――という生々しい実体験を感応できることは、まずそこで「生」の至福を分け与えられたことになるのだから、しかとそれを受け止め、感謝すべきである。

そう、かぎりなく同意に近いキス行為は、しっかりと受け止め、逃げてはいけないのである。

むろんこれは「野獣者の性犯罪であっても受け止めよ」という意味ではないことはあらかじめ断っておく。

§

やがてあなたは、誰かにキスをするであろう。そのときようやく、この愛の方針=キスの蓋然性が、最もこの世で高貴かつ洗練された「流刑の刻印」であることに気づくはずである。

そこでアンディ・ウォーホルがプロデュースしたポール・モリセイ(Paul Morrissey)監督の映画『ブラッド・フォー・ドラキュラ/処女の生血』(“Blood for Dracula”/1974年)を観るのだった。

観ると、意外なほどこの映画が面白く、案の定、ドラキュラが若い娘たちの首筋にくちびるを当て、「吸血」行為を始めるのだけれど、なんと処女だと思っていた娘たちが実は処女でもなんでもなく、その「処女ではない血」が体内に流入されたことによって、ドラキュラはにわかに身体的な拒絶反応を引き起こし、激しい痙攣に陥るのだ。

愚かなドラキュラは、一度のみならず何度も同じ目に遭うのだ。そしてほざく。「こんな目に遭うなら、いっそ死んだほうがまし」――。

私は下着メーカーのカルバン・クライン(Calvin Klein)がアンディ・ウォーホルとコラボし、「キス」の作品をプリントしたアンダーウェアが数年前に販売されたことに興味を示す。しかし、入手はほぼ不可能だろう。

それは別として、それ以外に伴田氏がこの本『奇妙な本棚』において、ウォーホルの話を広げていたりするので面白い。

キスの考察は永遠を伴う。

ともかく、この稿はここまで。ウォーホルの話はいずれまた。

追記:「母子猫のイラスト―フェイマスなアンディ・ウォーホル」はこちら。

コメント