作家と読者の衝突というのは、常につきものである。

読者が小説を読み、この本は退屈だ、セックスばかり――と抜かして落胆するが、作家からすれば、普段私たちの日常こそ平凡を装った、どきついバイオレンスの連続ではないか――と反論したくもなる。地上の平易は、主体の目線によって各々のとらえ方がまちまちで、私たちはなにを経験し、なにを見ているかの感覚と観念にズレが生じるものなのである。

したがって、作家と読者の衝突は避けられない、と繰り返し同じことをいう。

そもそも《住む世界》が平凡で幸福であればこそ、読者はそれ以外の世界を覗こうとはしないものだし、それ以外の世界が垣間見られる小説を、我々は衝撃作というのだろう。しかし、日常のありのままを提示しようとする作家は、そこにもうその“それ以外の世界”が介入しているのだよといいたくもなり、〈無風に生きている〉と信じている読者の目と耳を疑うことを知らずに、暗に〈住む世界の違うお話なのだから〉と単簡に釈明する以外にないのだった。

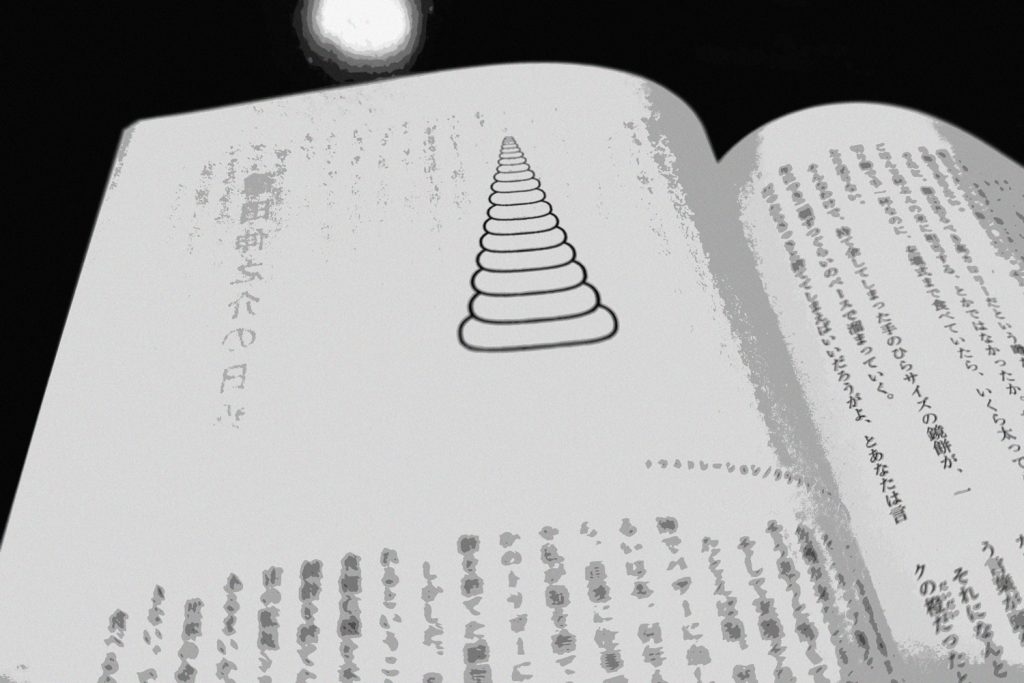

ある日、クラフト・エヴィング商會さんのイラストが、目に飛び込んできた。何やら、とぐろを巻いている様子だ。いや、とぐろを巻いているように見えたのだ。

だがそれは、そういうものではなかった。正月にお供えする鏡餅(かがみもち)が、遥か天空の雲上の先、いや、もっと遠く天竺にまで伸びているかのような、果てしない物語だったのである。

果てしなく、鏡餅が

筑摩書房のPR誌『ちくま』2025年11月号(No.656)のコラム「ネにもつタイプ」。タイトルは「命運」。コラムの筆者は、翻訳家でエッセイストの岸本佐知子さん。

鏡餅の話。

うっかりして見過ごせば、自分たちは平凡なまま生きているのだから、これは“よくある話”じゃないかと思うかもしれない。しかしだ。視点を変えれば、この話はとてつもなく壮大な、ある普遍的な真理にたどり着きはしないかと思うのである。

だから、この話を、“よくある話”で片付けることは、避けるべきである。

いにしえからの鏡餅

それはこういう話なのだった。

岸本さんが住んでいる家――ということでいいと思うのだが、その台所の戸棚の一角に、保存食類を入れた収納箱があるのだという。例えば、レトルトカレーだったり、カップ麺だったり、缶詰やパスタなど。その中に、際立って置いてあるものがある――。鏡餅。

正月にお供えする、手持ちサイズの小さなタイプ。そう、あれは、鏡餅を象ったプラの中に、小形の餅がいっぱい入っている。岸本さんの家では、その小さなやつが、なんともう何年も前から、収納箱にたくさんしまい込んであるというのだ。岸本さん曰く、

《いちばん古いのがいったいいつのものなのか、知りたくないので見ないことにしている》

ヒトというのはその暮らしの中で、なにかしら、歯切れの悪いものを抱え、それは見たくないものなのよ――と認識して、見ないようにしていたりする。冷蔵庫と壁の隙間にぽつんと存在するゴキブリの黒い死骸。もう何年前からそこにあるのかわからない。わかっちゃいるけど、「見ざる言わざる聞かざる」でこれからも永久に押し通していたい。

家庭の中のいざこざのざわめきとか、気に触ることには決してふれぬよう、努力することだってある。亭主が持ち帰ったハンカチの口紅の痕。奥さんの破廉恥な金額の買い物レシート。息子のカノジョ(又は娘のカレシ)を街でぼんやりと見かけ、あの肩に触れているもう一人の相手はいったいどこの誰? と思う。

隣でイチャついている見たことも聞いたこともない子――。ウチの息子(娘)は、あのぼんやりとした影の存在を、知っているのか。もうやっぱり、息子(娘)には黙っていよう。私の気のせい。考えすぎ。目の錯覚。とか、いろいろ、ふれないで努力しようとすることは、家庭内にいっぱいあったりする。

鏡餅の話に戻そう。

そんな歯切れの悪さを抱えた日常は別にして、ハレの日の正月のしきたりだから、年末に家中大掃除をしたうえで、正月に飾るものをあらかじめ買って用意しておこう。いや、もう面倒くさい。今から飾っておいちゃいましょう。床の間にそれを置いて、小さめのミカンを一つ載せておけば、これでいい。万事、正月まで持ちこたえられる。ミカンはカビが生えないうちに時々取り替えようね。

はい、まだハロウィーンきてませんでした。

正月明けの鏡開きで、それをちゃんと開封して食べている人って、いるかしら。絶対に床の間に鏡餅をずっと置きっぱなしにしているはず。

気がつけば、もう夏。暑くなったから餅はさすがに食べないだろう、ヘヘヘ――などとワケのわからないことをぶつぶついいながら、それを片付けたりしない。

岸本さんのお正月の過ごし方の場合、“食べる用”の餅は、別に買うし、あのお供え用の餅は《美味しくない》と豪語するほど、扱いが別なのであった。しかも岸本さんは餅の高カロリーを気にして、こう答弁している。お供え用の餅まで食べていたら、《いくら太っても太り足りない》。

岸本さんにとって餅は、どちらかというとほとんど「天敵」なのであった。

捨てない食べないモチ堪えよう食糧危機

そうでありながら、岸本さんはお供え用の餅を、捨てることができないという。

カビも生えていないし、食べられるかもしれない――。

え、いまなんていった? 食べられるかもしれない、ですって?

餅は縁起物だ、供え物を捨てたりして、バチが当たらないか――。

そうした考えの迷答の末、岸本さんが危惧したのは、「食糧危機」だった。

「食糧危機」???

ちなみにそれを英語で、“food crisis”(フード・クライシス)といいます。ベトナム語では、“khủng hoảng lương thực”と書く。

この餅を捨ててしまったら、将来「食糧危機」がきた時に、後悔するではないか。岸本さん曰く、《そう思うと怖くて捨てられない》。

服を捨てれば、翌年その服が最先端となって後悔。本を捨てれば、捨てた直後に仕事で必要になってしまって後悔。だから、《私が服を捨てたり本を処分したりしたことが、宇宙において何らかのトリガーになっているのではないかとすら思う。きっと私が鏡餅を捨てた瞬間、間違いなく食糧危機が引き起こされるだろう》。

そしてこうも述べている。

むしろ私がこれをまだ捨てていないことで、「食糧危機」を未然に防いでいるのではないか…。岸本さんはそう信じていらっしゃるようだが、だとすれば、国連のWFP(世界食糧計画)の事務局長シンディ・マケイン(Cindy McCain)さんから表彰状を受け取ってもおかしくはない。

私はヒトがこの種のトリガーで鏡餅を捨てた瞬間に、未曾有の「食糧危機」が起こり、妻は口紅付きのハンカチを持ち帰った夫をののしり、夫は妻の高額なクレジットカードの支払を泣く泣く請け負うことになるだろうと想像する。

捨ててしまった鏡餅を路上で探し続け、ヘトヘトになり、偶然街で出会ったセックスワーカーの罠に嵌って、ダンナは性病を患う。それを家族にひた隠しにして暮らし、コメは高くて買えないから、パスタで代用する日々となるだろう。まあ案外、イタリアンの食生活だって悪くない。そういうのを狂気の沙汰というのかどうかはわからないが、いずれにせよ、あっちこっちの家庭で“岸辺のアルバム”もどきの有り様が始まる。

――ちなみに、変なことを申しますと、どこかの誰だったか、この山田太一さん脚本の名作ドラマ『岸辺のアルバム』(1977年)のことを、岸部四郎(シロー)さんのドキュメンタリー番組と勘違いした人がいたのですが、とんでもない間違いです。

「食糧危機」によって引き起こる家庭内のグダグダを、スタンリー・キューブリック(Stanley Kubrick)氏がトム・クルーズ(Tom Cruise)さんとニコール・キッドマン(Nicole Kidman)さんを起用して、インポッシブルな映画を創ってくれないだろうか、と夢想してみたのだが、いうに及ばず既にキューブリック氏は、この世の人ではないのだった。

ともあれ、ある翻訳家の家の戸棚では、祭壇をこさえて、積もった鏡餅を永年祀ることになっていただろうことを想像して已まない。

「鏡」+「餅」を調べた

ところで、なぜ正月にお供えする鏡餅は、「鏡」+「餅」というのだろうか。

小学館『日本国語大辞典』で調べてみた。概ね、こういうことである。

鏡は、「姿・形を写し見る道具」であり、古くから祭具としても用いられ、「大切なもの」、「清く澄んで、尊く美しいもの」の喩えであった。

なので鏡餅は、円形で平らで、鏡の形のようにして大小2個を重ね、正月や祝いの時、神仏に供えるようになった。

また「鑑」(かがみ)と書くと、手本や模範の意となる。「鏡は女の魂」ともいい伝えられ、女性にとって鏡は命にも代えるべき大切なもの――だそうである。この点でいうと、現代の若者にとっては、「鏡は男の魂」といい換えてもおかしくないだろうから、ヒトにとって鏡という道具のありがたみは昔も今も変わらない、永遠のものであるのだから、岸本さんの「捨てられない」は正しい行いといえよう。珍しく今回は岸本さんの肩を持って終わりにしたいと思う。

ではさようなら。

コメント