20代の若者なら、かろうじて見たり触ったりしたことがあるかもしれない――。

年賀状のイラストを製版するための、プリントゴッコ。メーカーは理想科学工業株式会社(RISO)。1977年に発売以来、2008年までのおよそ30年間、誰もが親しんできた家庭用シルクスクリーン印刷(孔版印刷)器である。20代以上の年配の人なら、必ず一度はプリントゴッコを使って年賀状を製作した経験があるはずだ。

プリントゴッコ市民革命

そう、毎年の年末。

そうした時期に、プリントゴッコで年賀状のイラストを刷るひとときは、日本人のいわば、“国民的行事”だった。そういっても過言ではないだろう。

プリントゴッコが現れる前、人々は新年の挨拶文をハガキにしたためるのに、毛筆(画期的だったのは筆ペン)を使っていた。毛筆は、善き文化人らしく格調高く仕上げるのに都合がいいが、ポップな感じではない。そのうち、どこか流行にそぐわなくなってきたのだ。子どもや若者の文化を置き去りにしてしまうかのような、格式を重んじるばかりだった年賀の挨拶を、もっと明るいポップな調子で盛り上げることはできないか。そこで登場したのが、プリントゴッコだった。

プリントゴッコは、機械仕掛けの印刷マシンではなかった。全部自分でやるのである。原稿を作成し、製版し、インクをのせ、パッタンパッタンと動かして刷る。手動式の簡易スクリーン印刷器である。

プリントゴッコの楽しみ方

仕組みとしてはこう。

あらかじめ作成しておいた原稿を、本体のパッドに載せ、その上部にスクリーンマスター(網目に似たフィルムのようなもの)を取り付ける。この時スクリーンマスターと原稿は、重なった状態になる。

次に、フラッシュランプ(閃光電球、フラッシュバルブ)を発光させると同時に、スクリーンマスターと原稿を圧着させる。すると、発光時の熱により、原稿の描いた部分がスクリーンマスターに粒子状の孔が空き、これが印刷の原版となる。

その原版に、カラーインク(理想ハイメッシュインク)をのせていく。基本は原色の7色(赤、青、緑、黃、茶、黒、白)を用いるが、蛍光色やメタリックカラーなどのバリエーションもあった。もちろん、色と色を混ぜることもできた。

インクをのせた状態の原版(スクリーンマスター)のきめ細かい孔から、インクが染み出る仕組みとなり、このメッシュマスターの下部にハガキを数十枚置き、本体をパッタンパッタンするだけでスクリーン印刷が次々とできる。のぜたインクが無くならない限り、何枚でも刷れる。

ただし、版画と同様、印刷のカスレも生じてくるので、その場合はインクを足したりして補う。このカスレもまた独特の味わいがあり、インクジェッターで印刷するのとは違う趣があった。

プリントゴッコの印刷方式――シルクスクリーン印刷(孔版印刷)は、二色刷りや三色刷りもできる。原版をあらかじめ複数発光させて作っておき、それぞれのインクののせ方を工夫して、一色刷りした後、別のインクのパターンで二色目を刷る…といった具合。こうすると、尚ポップな感じが出て美しかった。

こんなプリントゴッコの印刷遊びに、子どもや若者が飛びついたのだった。国民的大ヒット商品である。ほとんどの日本人が80年代から90年代にかけ、家庭で年賀状印刷に励んでいたのだ。

年賀状自体が廃れてきた

当然ながら、我が家でもプリントゴッコは年末に大活躍していた。100枚を越す年賀状を、自分のアイデアで楽しく刷ることができたのである。

――先々月、家のタンスの上に長年置き晒しにしていた、古びたプリントゴッコの箱の中身を、いっさい処分した。

はて、プリントゴッコで年賀状を作っていたその最後は、15年くらい前になるのではないだろうか。おおむね2000年以降、年賀状の製作はパソコンが担うようになり、コンビニでイラスト入りの年賀状を発注することもできる。

その頃すなわち、ことばは悪いが、プリントゴッコは用無しになったのだった。年賀状製作の役目を終えたのである。そんな昔のプリントゴッコが、タンスの上でホコリをかぶって眠っていたのだ。懐かしい思い出の詰まった器具は、こうして我が家から消えて無くなった。

今では私自身、年賀状自体を出さなくなってしまった。

年賀の挨拶を紙面上にしたためる、日本人の一大文化の風習は、もはや消えかかっているのだ。かつて一世を風靡したプリントゴッコという、国民から愛され続けてきた伝統文化は、風前の灯をとうに越えて、ノスタルジックな日本人の「和」の文化遺産になった――といっていいのではないか。

シルクスクリーンの復調

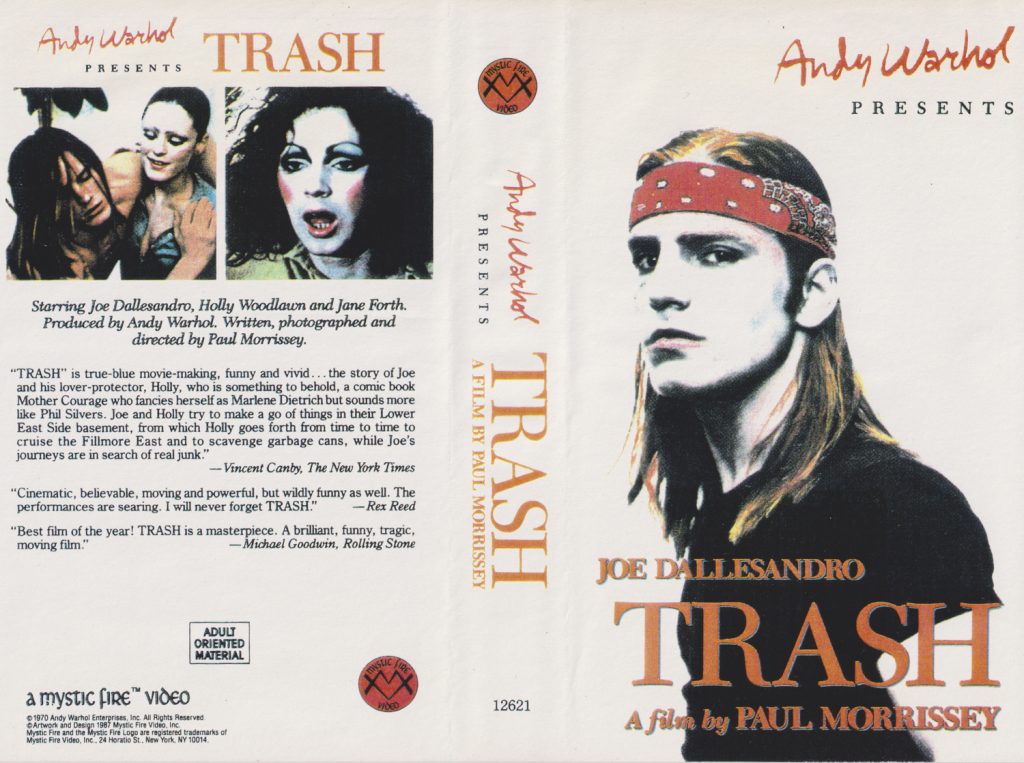

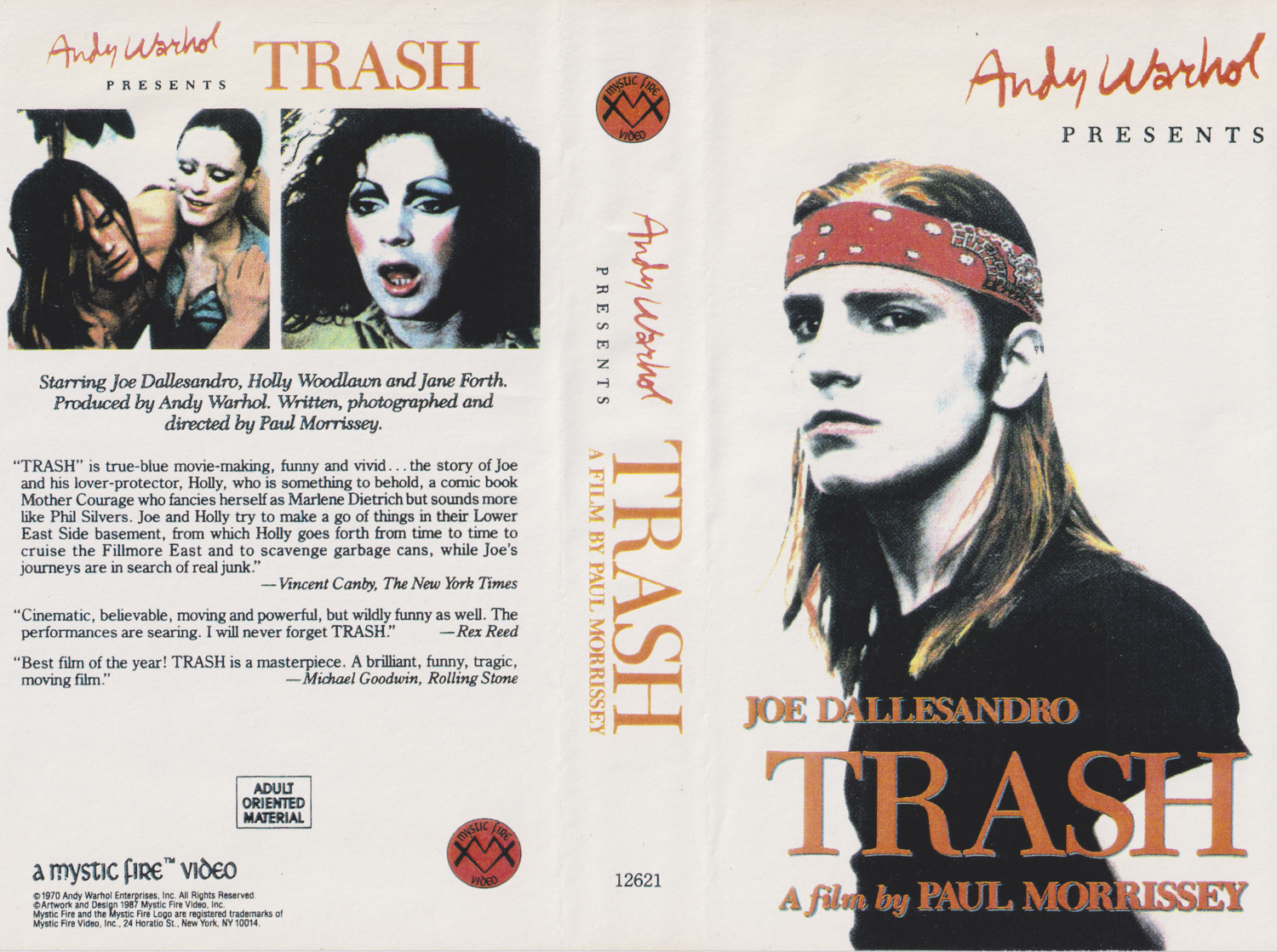

そんなノスタルジックな気分に浸されていた頃、アメリカのポップ・アートの鬼才、アンディ・ウォーホル(Andy Warhol)がプロデュースしたポール・モリセイ(Paul Morrissey)監督の映画『TRASH』(1970年)やそれらの一群の作品を、DVDやビデオテープで鑑賞したのだった。

それは一体いつのことだったのだろう。

私は生々しく、そして荒々しくビデオテープで『TRASH』を観て、その解像度の低い映像そのものが、もはやウォーホルの怨念的なポップ・アートではなかろうかと確固たる信念を持ったわけである。

明らかにそれは、ウォーホルのアート作品の影響といっていい。ビデオテープのパッケージが、かつての年賀状で見たようなシルクスクリーン調だったのである。まさか、ウォーホルがパッケージ制作に携わって、この画調を生み出したわけではあるまい――。

ウォーホルやポール・モリセイのお気に入りの俳優ジョー・ダレッサンドロ(Joe Dallesandro)が輝かしい。

彼はロングヘアに赤いバンダナを縛りつけ、しかも顔が真っ白なのである。そのザラザラとしたラフな質感の画が、たまらなく魅力的であった。

つまり、単にビデオテープ版のジャケット製作が杜撰なくらいに金をかけておらず、安っぽいものだった――といっていいのかもしれないが、私はダレッサンドロのあの頃の若さに加えて、エロティックな眼差しを内在させた退廃的存在感がミステリアスに思えてならなかった。それがまたひどく、ウォーホル的なのだ。

そうしたことから、幻想的なイメージを醸し出すことに驚きをもって、シルクスクリーン調を観念化してしまっているのである。

いざ、やってみよう

ウォーホル的なシルクスクリーン調を、試しに再現してみよう。

私はAdobeのPhotoshopを使って、あらゆる画像をシルクスクリーン調に仕立て上げるのが好きである。なぜか、興奮を覚えるのである。元の画像は全く豹変して、世の中の術を変えてしまうのだ。

では、さっそく。

ここに、Adobeの生成AIで作成した、日本人のおじいちゃんの画像がある。

あのビデオのジャケットのダレッサンドロを真似して、格好良く赤いバンダナを頭に締めているふうにした。で、これを、あのようなシルクスクリーン調にしてしまおうというわけである。

どうですか。なんだかラフな感じが出て、おじいちゃんのエロティシズムが感じられるでしょ?

これが、シルクスクリーン調の不思議な特徴なのである。

今の時代、何か棘がなく、毒がなく、フラットすぎるのだ。私はそのイメージを作り変えていく。新たな解釈と価値観で、物事をとらえていきたい。

そう、まずは、イメージから――。ウォーホルを見習い、あらゆるものをポップな世界に見立てていくことがすこぶる楽しいのであった。

関連記事

コメント