捨ててしまおうと思って、ウィトキンの写真集の小さな本を、部屋の片隅に置かれたダストボックスに放り込んだ後だった。朝井リョウさんのコラムにおけるテーマが、ウィトキンの救いがたい暗黒の世界を想起させていることに気づき、えらく素早くダストボックスに片手を差し入れ、その本を回収したのだった。廃棄撤回――。

あわよくば私は、というか皮肉にも、ウィトキンの世界観と決別するチャンスを、逸したのである。ウィトキンの危険な写真と、朝井さんの叙述とが、ここで縫合され妥結するとは、思いもかけないことだった。

好奇心を愚直にえぐる写真

アメリカ・ニューヨーク出身の写真家ジョエル=ピーター・ウィトキン(Joel-Peter Witkin)。ダストボックスから回収したその本は、2001年に刊行された写真集『55』(PHAIDON)。

ウィトキンの写真作品を眺めると、不穏なおぞましさが感じられるのだ。身体障碍者、死体、奇形、両性具有――。それらのモチーフを精緻な彫刻造形的にコラージュした、耽美派のモノクローム写真。人工物であるはずのオブジェは、単にグロテスクなのではなく、鉛色の特異な美を放ち、網膜に飛び込んでくる。まるでそれは、近代西洋の見世物小屋に近い世界だ。

過去形である身体のモーメントと訣別することなく、自ら「作為のメモリアル」として隷属化してしまうウィトキンの写真は、私にとって鬼門もいいところ。心情的に暗鬼かつ毒なのであった。いくら空腹で喘いでいたとしても、食事も喉を通らない。だから、捨ててしまおうと思っていたのだが。

そのチャンスを逸した――。朝井さんにウィトキンが憑依したのだった。

未来がなくてひとごと

ウィトキンの芸術の秘めたるエロス

『週刊文春』(文藝春秋)で連載中の「私の読書日記」(2025年4月10日号)。6人の著名人(酒井順子、鹿島茂、瀬戸健、吉川宏満、橋本愛、朝井リョウ)が交代で毎週執筆する書評コラム。

前回から約1か月、朝井さんの番が回ってきた。今回の標題は、「未来がないと世界が明るい」。先に解いてしまうと、この一文は、村田沙耶香著『世界99』(集英社)の下巻に登場するとのこと。朝井さんは今回のコラムで、いったい何を語ろうとしていたのだろうか。

毎回思うようになったのだけれど、もはやそれは書評ではないのだ。このコラムは、朝井さん自身の物思いにふける“仮想空間”と化していて、なんだか私にとっては、そういう風体のほうが都合がいいとさえ思っているのである。何故なら、新しい本との出合いもさることながら、一人の若き作家=朝井リョウの思考回路をざっくりと解剖して覗き込むことができるような気がして、それなりに期待と興奮を味わえるからだ。

この朝井リョウの、物思いにふける“仮想空間”に、ウィトキンの写真が思索的に絡んでいく。

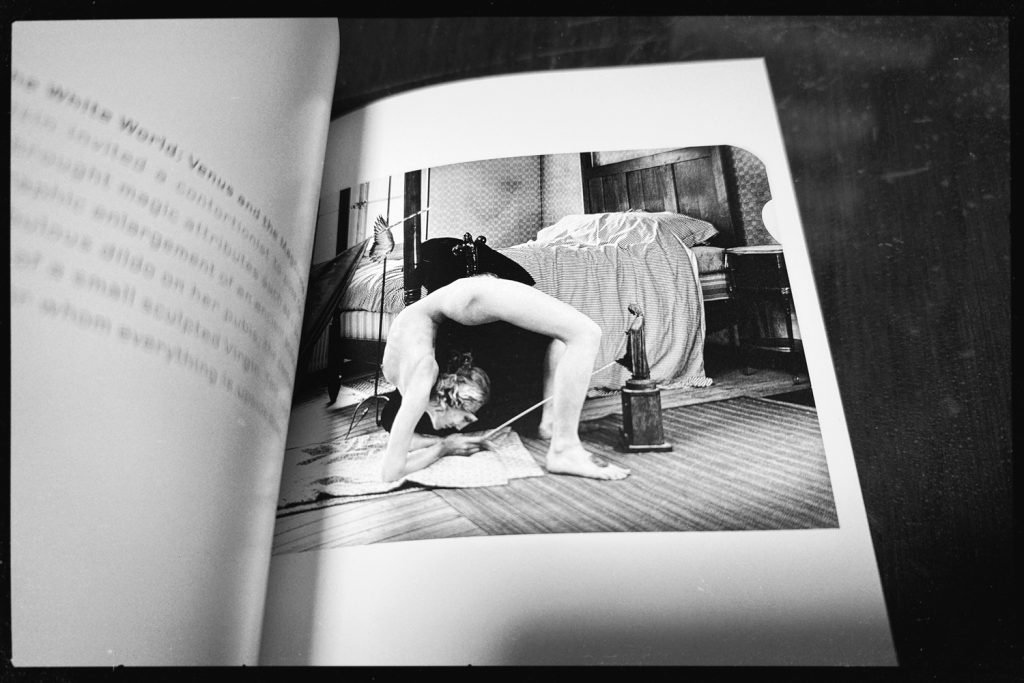

私が唯一、ウィトキンの写真作品の中で気に入ったものがある。1994年の「Venus and the Magdalene」。まずはその写真作品をじっくりと眺めてみてほしい(上画像)。もしあなたが、そのモチーフの意味なり示唆的座標なりを表象として受け止めようとするならば、概ね挫折を味わうに違いないのだ。

この本の英文の解説によると、こういうことになる。

ウィトキンはある曲芸師の女性を招いた。そしてヴィーナス像の顔写真を拡大してこしらえたアイマスクを彼女に付けてもらい、全裸できわどい体形のブリッジをしてもらう(ごく一般の人は、絶対にこんな極端なブリッジなどできっこない)。

寝室には、鳥の羽を置く。

曲芸師の彼女がブリッジをしている状態の、ちょうど山のてっぺん――。すなわち彼女の恥骨部分に、黒っぽい張形(男性器?)をのせ、細く長い棒で聖母像のスカートを持ち上げてみせる。

ブリッジをした女性をミロのヴィーナス(アフロディテ)に見立て、あろうことかそのヴィーナスは、満ち足りぬ性欲に溺れている…。しかも聖母(マグダラのマリア)のスカートをまくり上げようとし、おまえも同じで濡れているではないか――とでもいいたげな、一種の冒涜行為。

冒涜…つまりそれは、道徳や規範を蹂躙する行為。だが、歪んだ存在にとって自然なことであり、彼らにとっては全てが逆さまなのだ――。

と、解説しながらも、彼の創作する芸術を、それだけのテーマにとどめておいて眺めるのは、逆に不自然である。

あくまで全裸の女性が、きわどいブリッジによってさも必然的にエロティックなピュービックヘアを露わにし、正常な観念の道徳下においても鑑賞者の男性に対し、性欲を掻き立てるはず。彼の作品にはしばし、《冒涜》と《異質》とによる異次元のそれ以外に、まがりなりにも清純なエロスが潜んでいるとしか、私には思えないのだった。

複雑なままを保つということ

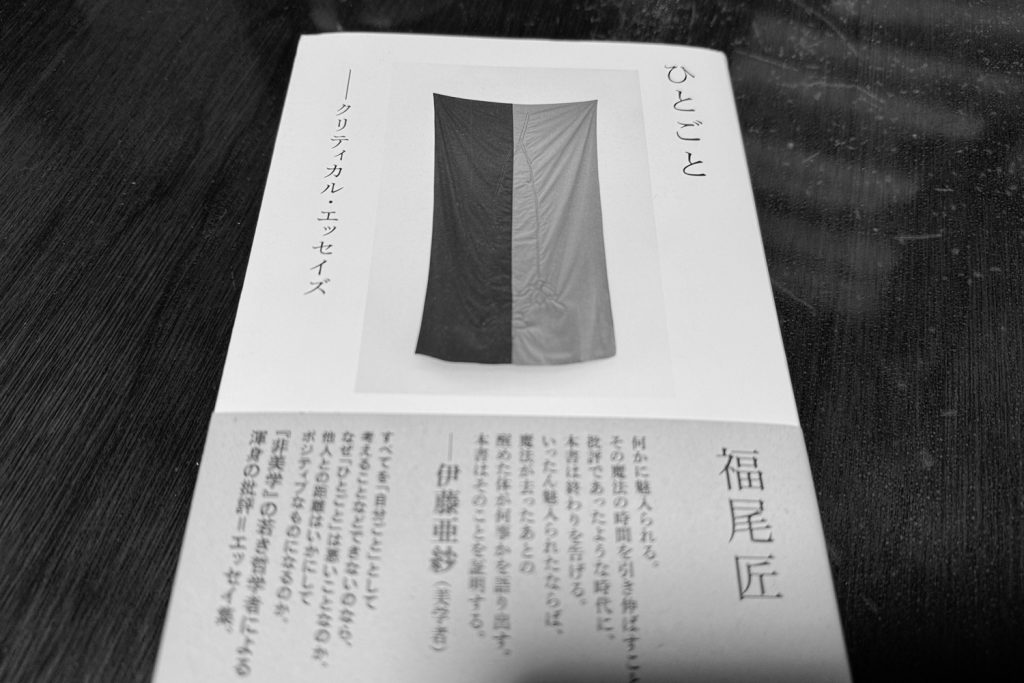

朝井さんが書評する福尾匠著『ひとごと クリティカル・エッセイズ』(河出書房新社)で、著者が述べていたという《「創造=立場表明」であるというような見かたをやめましょう》が、まさにウィトキンのその芸術性にふさわしい暗喩なのだった。まさに朝井さんは、この福尾氏の著書を読み、《物事の因果関係を単純化しない》姿勢を見いだしている。

福尾氏は著書の中でこう述べる。

《新しいものをつくるということは、既存の形式に依存しないこと》だ――。

そうしたアウトサイダー的なものの見かたが薄れてきて今、いわば人間の包容力のキャパシティがどんどん小さくなっているのだと。

朝井さん曰く、《表現と感情の関係性の複雑さを複雑なまま保てる豊かさを蹂躙されたくない》。さらには、《現在道徳と捉えられている感覚の範囲内で物事を一直線に並べようとしたとき、その範囲内で因果関係を単純化しようとしたとき、どうしてもはみ出てしまうもの。それが省かれる世界では、成仏できない感情がたくさんある》と記した。

ただちに捨てられるはずであったウィトキンのその本も、そして朝井さんの解釈のみで単純化しそうになる福尾氏の『ひとごと クリティカル・エッセイズ』も、あらためて自分の感覚に頼って読解してみたいのだ。すぐにそれができるかどうかは、お約束できかねるけれども――。

さて、このあたりで一旦、朝井番の「私の読書日記」の個人的な追随を、ストップしてみたいと思う。

めくるめく朝井さんの様々な観念をあぶり出してはみたが、これまであぶり出した観念を、もう少し自分なりに掘り下げてみたくなっているのだ。だから、新たな観念を断続的に紹介していてはきりがない。私自身の思索から乖離してしまうこともあるだろう。

なので、このあたりでとりあえず、朝井さんの書評譚にピリオドを打ち、もう一度過去の言説を洗い直してみたいのである。今後、お付き合い願えれば、ということで――。

関連記事

コメント