もうそれは、“A子の教科書”というだけでいいではないか。

私がその光村図書の古い国語教科書を持っている経緯については、「告白の法則―A子の教科書から」を読んでいただくとして、この教科書に載っている渡辺実氏の随筆「なつかしいと恋しい」について今回は語りたい。

ちなみに渡辺氏は、京都出身の国語学者・国文学者で、『伊勢物語』(新潮日本古典集成/1976年)の校注や、『大鏡の人びと 行動する一族』(中公新書/1987年)などの著者として知られる。

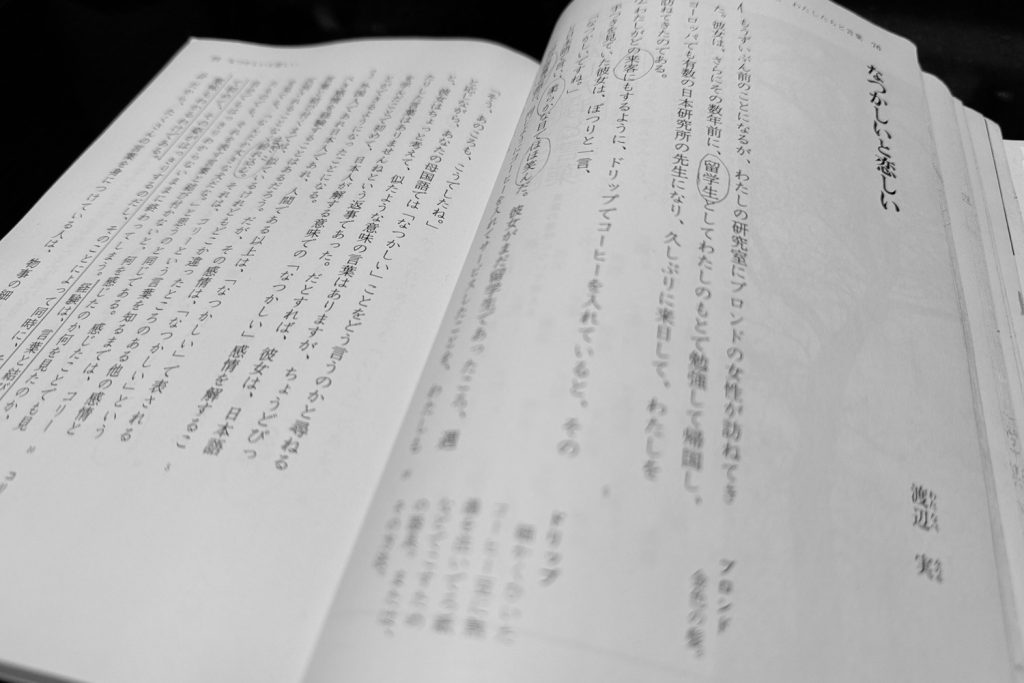

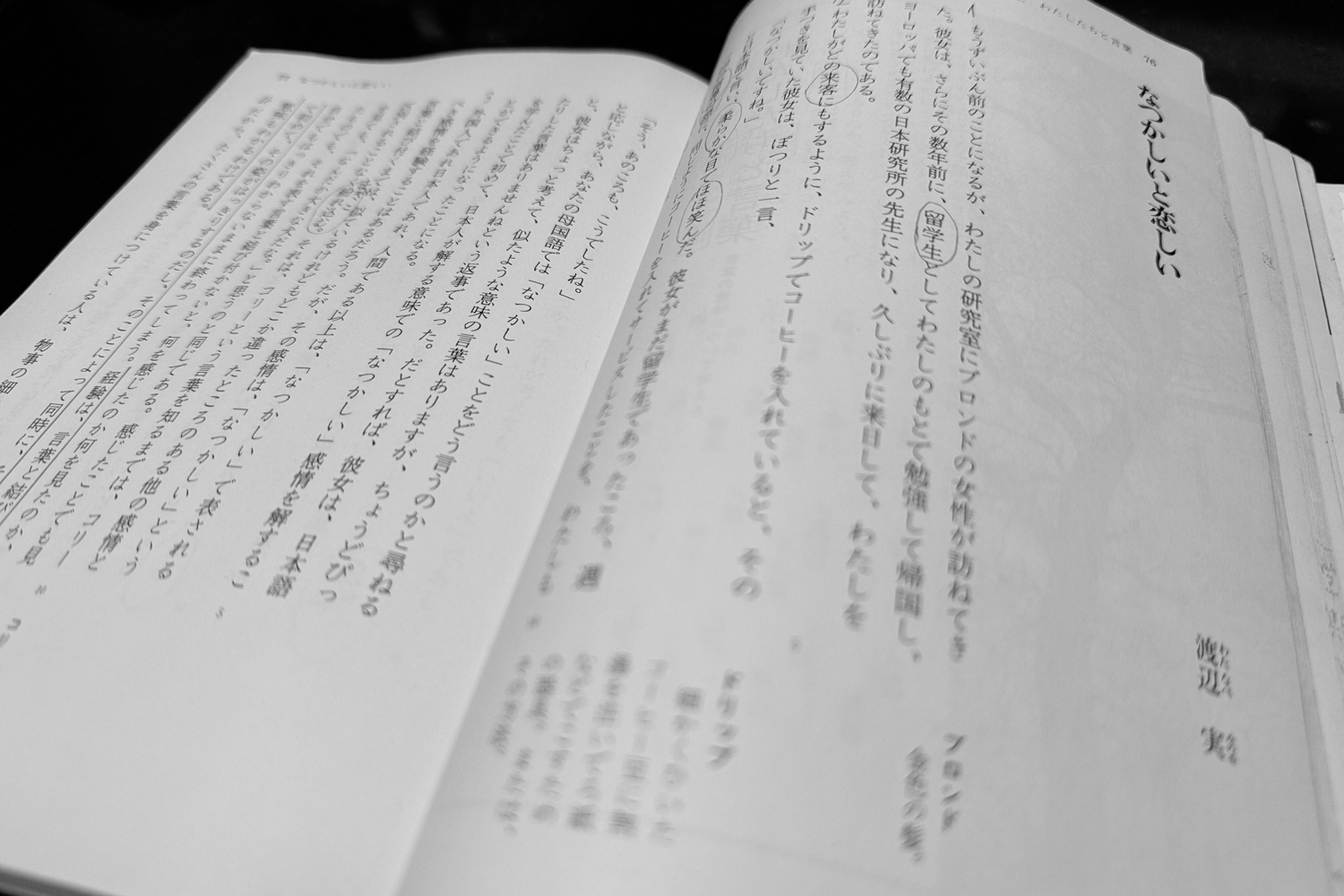

書き下ろしの随筆「なつかしいと恋しい」

「なつかしいと恋しい」は、教科書書き下ろしの随筆である。第三章「わたしたちと言葉」―言葉の意味について考える――に収録されている。この随筆では、こんなことが綴られている。

以前、日本に留学経験のあるブロンドの女性が、久しぶりに来日し、私(筆者の渡辺氏)の淹れるドリップコーヒーを「なつかしいですね」と日本語でいった――。

あなたの母国語で、「なつかしい」に似たことばはありますか? と私が訊ねると、ちょうどぴったりしたことばはありませんねと彼女は答えた。

私が思うに、彼女は日本に来て、日本語を学んで、「なつかしい」感情を解するようになったのだろう――。

ここまで読むと、なるほど、久しぶりに日本にやってきたそのブロンドの女性が、自分の記憶にある渡辺氏のドリップコーヒーを飲んだ時、「なつかしいですね」といったことがわかる。つまり、淹れたコーヒーが「なつかしい」と思った、というふうにとらえておかしくない。現に彼女は、経験的にそういったのだ。渡辺氏はこう述べる。

経験は、言葉と結び付いて初めて、その姿がはっきりするのだし、そのことによって同時に、その言葉の意味もわかるわけである。

渡辺実著「なつかしいと恋しい」より引用

そのあとで、こういう文章が出てくる。《例えば、「なつかしい」と「恋しい」とはどう違うかと問われたなら、答えに窮するだろう》。

なぜここで、「恋しい」ということばが出てきたのか、私は読んでいておや? っと思ったのだが、この随筆の最後に、読者への例題として、「なつかしい」と「恋しい」を入れ替えてみようと提案したその中に、「恋しやふるさと なつかし父母」の文が出てくるのだった。

アメリカの音楽家ジョン・P・オードウェイ(John P.Ordway)の“Dreaming of Home and Mother”という曲を、犬童球渓が訳して作った「旅愁」という唱歌に、「恋しやふるさと なつかし父母」の歌詞が出てくる。これが渡辺氏の頭にあり、「なつかしい」と「恋しい」とはどう違うか――という話になるのである。

それはそうと、私ははっとなった。「恋しい」なんて、ずいぶん久しぶりの言葉だなと…。

「恋しい」は強い胸の内の表れ

随筆の論点を綴っていく。

渡辺氏いわく、経験的に知っているドリップコーヒーを「なつかしい」とはいえるが、「恋しい」とはいえない――。

どういうことか。つまり、どちらも昔の面影に寄せる思いには違いないが、「恋しい」は、以前あったよいことの再現を願う心。そのコーヒーを飲んだ(出合った)あとでは、「恋しい」とはいえないという。

「恋しい」は、再現願望が強い現状否定の心の表れであり、「なつかしい」は、再現できなかろうとわかっていて、現状否定の心は弱い――。

この間の説明に、ひょんと、こんなことも述べているのであった。《人を「恋しく」思うというのは、今すぐにでも会いたい気持ちをいうのである。だから、会えない今への不満の気持ちが含まれる》。

このことを解釈すると、例えばの話、「いま私は恋をしている」といった時、その恋心は、すぐにでもその相手に会いたいと思い、会えない現状に不満がある、悲しんでいる、ということになるだろうか。

それは恋の話だったのか

私は随筆「なつかしいと恋しい」を読み終えて、その今、かのブロンド女性の些細なるドリップコーヒーへの「なつかしい」思いを、少しばかり、いや、大がかりな意味での、“人の恋話”にすり替えようと思った。

あるいは、思春期真っ盛りの中学生の国語教科書に、しらっとこの渡辺氏の「なつかしいと恋しい」の随筆を盛り込んだのは、編集者たちの“機転を利かした”知恵だったのではないかと勘ぐってみたい。そもそもの話、渡辺氏の話が少し怪しいのである。

渡辺実は恋をしていたのではないか

『三省堂国語辞典』(第八版)で「恋」をひいてみた。

《〔会いたい、いっしょになりたいなど〕強くあこがれて、なつかしくなる気持ち(にさせるようす)》。にわかに私は、この渡辺氏はそのブロンドの女性を愛していたのではないか、と思ったのである。

コーヒーを淹れ、彼女の気持ちを探る。彼女は「なつかしいですね」といった。なつかしいですね?

それはどういう意味なのだ? 渡辺氏は強く知りたいと思った。母国語で「なつかしい」はどういうの? 彼女は答える。母国語では、それに似たことばはありません。

その「なつかしい」っていう意味、もしかして私を愛しているっていう意味じゃない? 違う?

確かにそれは、「恋しい」ではないのだ。彼女が今、そのコーヒーを飲んでいるのだから。決して「恋しい」わけではないが、それとは違う別の感情は含まれていないのだろうか。彼女はそれをなんとか、いおうとしていたのではなかったか。

そんなふうに渡辺氏が思い込んでいたとしたら、この「なつかしいと恋しい」の随筆は、ずいぶんと意味合いが違ってくるのである。鼻で笑うなかれ。これを読んだ私だって、“意味深の国語教科書”を開いているのだから、「なつかしい」ではなく、「恋しい」に決まっている。

しかしだ、本当の意味でことばとは――少なくとも日本語は――そう解釈の決まった語意だけで割り切れるものではない。「なつかしい」ということばにだって、恋とか愛も含まれるんじゃないか。人の心とことばの表現は、単純なものではない。むしろ、事の成り行きが複雑であればあるほど、「なつかしい」は、暗号のようにして「恋しい」に近づくのである。

照れるな日本人

もう笑っちゃうくらいに、日本人は照れ屋さんなのであった。時代と共によりいっそう、照れ屋になっている。昨今、もしかすると日本人がことばとして「恋しい」と語る者は、もう本当にいなくなってしまったのではないだろうか。

愛おしくて可愛いもの。小さくてコンパクトなもの。かつ強くあこがれをいだいているものでなければ、「恋しい」とは表現しない。もともとそういうものである。しかしながら、「恋」は死語ではないと思われるが、「恋しい」は今の時代、死語に片足を突っ込んでいる気がするのだ。

それでも日本人は、さらに「恋」ということばを、あるいはその意味を持っての感情表現を、あまりに照れ屋さんになってしまったから、ことさら他人に使わなくなったのではないかと思う。ましてや、ど真ん中の感情で「恋しています」とは本当に聞かなくなったし、「推してます」としか聞かない。私の思うところの理屈では、「恋する」のと「推している」のとでは雲泥の差がある。「推している」のは恋とは違う。「推す」人はさほど行動上のリスクは伴わないが、「恋する」人のそれは計り知れないからである。「恋する」とは、人生を大きく左右するものなのだ。

若者がよく吐く「彼女(彼)が欲しい」ということばは、全く恋(恋愛)を介していないことばであることを、認識したほうがいい。「彼女(彼)が欲しい」とは、「女(男)が欲しい」といっているだけであって、〈セックスができる相手を所有したい〉という願望の表れである。これは相手を馬鹿にした卑劣なことばである。相手を思う気持ちは、さらさらないのだ。

そんな話はともかく、渡辺氏にも、照れがあった――と勘ぐりたい。無礼な話で、全く恐縮するけれど。

日本人には恋する気持ちはあるにはあるが、どこか薄く、薄っぺらく、恥じらいがありすぎて、すぐに消滅してしまう淡泊なものである。恋が徹底した愛情にならない場合が多い。

だから私は思うのだ。「恋する」ことを忘れてしまった日本人――。自分の近くにあるものとしての、あこがれる対象の人、その思い。

もしかするとそれは、「恋」というより、同調的な、相互理解するだけの間柄としての関係に成り下がってしまったのだろうか。

先述、「恋」は死語ではないと思われるといったが、50年先、100年先はわからない。愛おしいのは自分だけ――という価値観になってしまったら、この世の快楽は相互理解する以前に罪悪、独善的としか思えなくなってしまうではないか。

随筆「なつかしいと恋しい」を読んで思う。日本人よ、照れるな。

照れるな、日本人――。

敢えていうなれば、決して「恋しい」とはいえないドリップコーヒーを飲んだ時、その人がその先に想うものが、本当のところ、「恋しい」かどうか、なのであった。

そう、その先の向こうに、それがあるか、ないかなのである。尤もそれがあっても、心を打ち明けたりしないのが、日本人。そんな日本人の人情というか、侘び寂びの心を美化してもかまわないのだけれど、人生の大半をビジネスだけで埋めてしまわないうちに、確たる恋を胸に秘めておきたいものである。

コメント