普段ウイスキー党である私が、久しく秋夜の風雅に見守られてワインをたしなむ――。きわめて珍しく。

そう、きわめて珍しいことなのだ。私がワインを飲むなんて。

わびしい人生だから、ということも少し絡んでくるのだが、それを飲むに至っては、安価なワインしか飲まない。高いワインなんて買えるわけがない。

極上の高価なワインを飲んだところで、その蘊蓄(うんちく)を語れるような身分でもないし、結局、身分相応ということに落ち着く。ワインの味わい深さの経験に関しては、まだまだひよっこ同然なのであった。

そんな私が今宵、飲んでいるのは、フランス産の、ピノ・ノワール(Pinot noir)だ。

語弊を恐れずにいうと、独りで飲む酒=スコッチやバーボンとは違い、ワインというのは、至極親しい人や恋人と飲むのが最適だと思っている。もうそれだけでじゅうぶん、味わい深くなるはずだ。

しかるに、品の良いブドウの芳醇な香りが、互いの愛情を、尤も、たまには“傷つける”こともあるけれど、そのかさぶたのようなものを柔(やさ)しく舐め合い、異言無しとして連れ合うこともできるのが、ワインという酒の特性。そういう修復と賛歌のための飲み物だとすれば、私にとってもワインは意義深い酒――ということになるのではなかろうか。

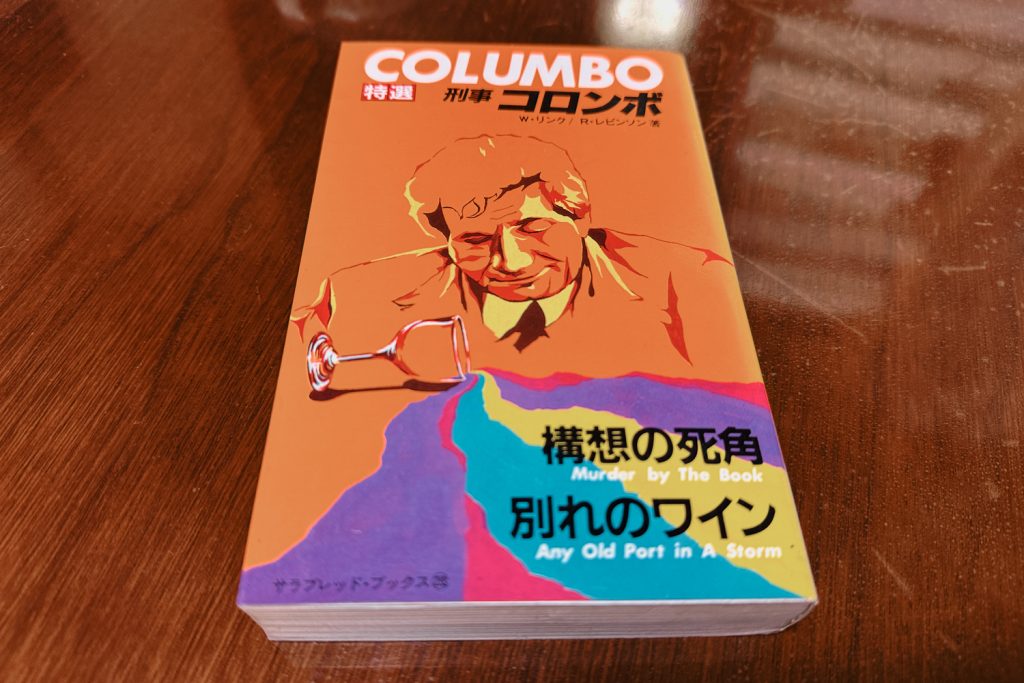

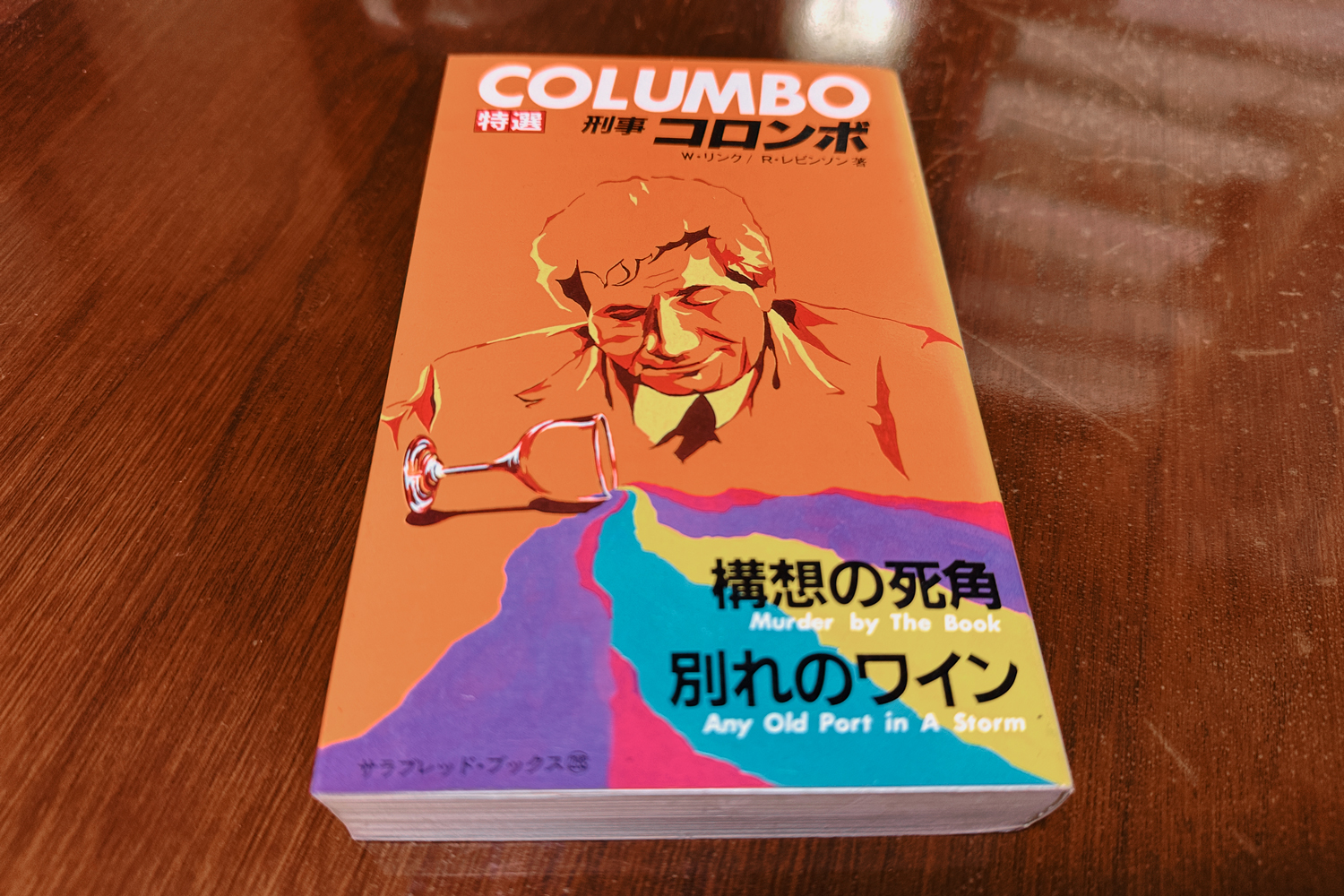

大人への入口を慕った“刑事コロンボ”

ワインを飲む時に、必ず思い出す作品が2つある。

一つは、開高健氏の短編小説『ロマネ・コンティ・一九三五年』。これはけっこう、大人になってから読んだ作品。

もう一つは、ピーター・フォーク(Peter Falk)が刑事役で大人気を博した、70年代アメリカのテレビドラマ(テレビ映画)『刑事コロンボ/別れのワイン』(“Columbo : Any Old Port in a Storm”)。

これには本当に懐かしい思い出がある。

私の父が夜な夜なサントリーのオールドを飲みながら、テレビの『水曜ロードショー』(解説者:水野晴郎)を毎週観るのだった(「水曜ロードショー―少年は夜の映画に花開く」参照)。

1983年5月25日。私は小学5年生だった。体つきは痩せていたが、そろそろ身体的生理的に狂おしい思春期に入り始めた頃であり、その日、初めてコロンボシリーズの『別れのワイン』(第19話)を観たのである。なんとそこに美しい真っ赤な飲み物が――。私はその赤い飲み物に、大人への入口を慕う、むしろ性的な憧れを抱いたのだった。

この作品の出演者はピーター・フォーク、ドナルド・プレザンス(Donald Pleasence)、ジュリー・ハリス(Julie Harris)。名演技で好評を博した作品として、いまだファンも多い。

『別れのワイン』は、もはや活気があるとはいえない年代の大人たちが、ワインを愛し、ワインに翻弄され、ワインに真実を映すという悲しみの物語であり、まさに大人が属せざるを得ない悲哀なのだ。

その悲哀のストーリーの軸となる、男女の二人の役柄について語れば、それはきわめて地味なのである。

ワインに関して敬虔な態度(あるいは執念、執着心)を示す酒造会社の責任者エイドリアン(ドナルド・プレザンス)。それに随意するクリスチャン的な身の堅さの、真面目な秘書であるカレン(ジュリー・ハリス)。

二人は上司と部下の関係であり、大人として枯れるまで長年連れ添い、それでいてエイドリアンはカレンに対し、女性としての興味を全く示さないでいる。まさにワインしか愛せない男。

いっぽうのカレンは、半ばエイドリアンに愛情をもって尽くそうとしているが、エイドリアンは愛想がなく、その溝は決して埋まらない。つまり、エイドリアンはカレン(あるいは女性全般)に対し、コンプレックスがあるとみていい。

この二人の深い因果は、エイドリアンが不肖の弟リック(※腹違いの兄弟)を殺害したアクシデント(事件)をきっかけにして暗影を投げかけ、その暗黙の中でかさぶたを舐め合うどころか、さらに傷つき、深い悲しみに暮れていくのだった。

ヨレヨレのコートを着たコロンボ警部

ところでまだ、“刑事コロンボ”シリーズをご覧になったことがない方のために、ごく簡単にこの名シリーズの概要を説明しておく。

『刑事コロンボ』は、1968年から78年にかけて、全45話分がNHKで放映された。これが日本初公開である。

80年代以降、映画評論家・水野晴郎司会解説の『水曜ロードショー』(日テレ系)で不定期放映(※映画ではないから特別枠として放映)され、1989年より新シリーズ『新・刑事コロンボ』(全24話)がスタート。

私が長年観続けて大好きなのは、どうしても最初のシリーズのほう。すなわち、第1話「殺人処方箋」から第45話「策謀の結末」までの、いわば馴染み深い“旧シリーズ”のほうである。

天才だが見た格好はヒドい

ロス市警殺人課の警部コロンボ(ピーター・フォーク)は、いつもヨレヨレの汚らしいコートを着て現場にかけつける。愛車はフランスのプジョー403(コンバーチブル)。

愛煙家の彼は、葉巻型のタバコを吸い、髪は天然パーマ。身なりを整えることをしない人だから、いつも頭はモジャモジャ。彼の辞書に「美麗」という文字はなさそうである。

起きる殺人事件の様相は、ドラマの冒頭、その犯罪者(犯人)の行動が主体的に描かれ、既に視聴者はその完全犯罪の真相なりトリックなりを目撃する形となる。つまり、犯人の手練手管の手口が、全て視聴者に明かされてからコロンボ登場――というストーリーで始まるのだ。これは、このシリーズのほとんどお決まりのパターンなのである。だから決して、犯人は一体誰なのか、といったたぐいの推理や謎解きは一切やらないし、描かれるのはコロンボと犯人の対話劇。その見ごたえあるやり取りこそなのだ。

死体が発見され、現場にコロンボがやってくるであろう。市警の刑事や関わるスタッフは、既に現場で作業していることが多い。

コロンボは大抵、かけつけるのが遅いのだ。だがそれも、視聴者の側からすれば、一度見た犯罪のあらましを再びかえすがえす説明される面倒が省かれ、コロンボの一挙手一投足に集中できるからでもある。回によっては、事故に見せかけた殺人――ということもしばしば描かれた。

捜査は抜群

一見するとコロンボは、全く頼りないのだった。しかし、現場で事件に向き合えば、その風体をものともせず、颯爽とした手順と言動の職人技で周りのスタッフを脅かす。溜息をもつかせる。

彼の仕事は念が入りすぎて、しつこい。総じて、まことにこまやかな手抜かりのない捜査をしてみせる(メモ書きが彼にとってとても大事)のであって、コロンボは刑事として、やはり天才肌だといわざるを得ないのだ。

コロンボはその捜査の糸口から、職務上、事件関係者と面会することになるのだが、だいたいのところ、そこで犯罪者と直接会うことになり、コロンボは決定的にピンとくるのだ。こいつがクサイと――。

犯罪者の当人は、いたって紳士淑女だ。コロンボの突飛な言動で矢も盾もたまらず腹を立て、かなりの確率で対立することになる。コロンボはこの相手が犯人だと直感でわかってはいても、なだめきかせ、落ち着かせ、決定的な証拠を掴むまで、あくまで対等な関係を築こうとする。そこにコロンボの生身の品性が感じられる。

その点、コロンボという男は、実に類稀な才能を持ち、人びとの内心の奥底を読み解くのに長け、優れた知性をちらつかせるのだった。

ちなみに彼の妻である“カミさん”は、いっさいこのドラマに登場しない。

彼の口癖でもある「うちのカミさんは…」で始まるよもやま話は、たいていどうでもいい家庭内の些末である。が、これも相手を油断させる話術ということも考えられるのであり、ユーモアのセンスを持ち、広々とした人間生活の糧を知り尽くし、また当然、犯罪者の手口や心理なども経験上熟知しているから、全く手強い刑事なのであるが、なんといってもヨレヨレのコートは、それを覆い隠したマントなのであった。

少年はワインに憧れた

“刑事コロンボ”シリーズの全部がめちゃくちゃ面白いし、それがのちに日本の刑事モノや探偵モノの映画やドラマ、推理小説に多大な影響を及ぼしたことなど、たぶん誰もが周知していると思うし、先の概要なんて、いらなかったかもしれない。

そう、私がここで書きたかったのは、“刑事コロンボ”シリーズの面白さを伝えることではなく、ワインについてである。

80年代に小学生だった私は、映画狂であり、その大半は日テレの『水曜ロードショー』によるものである。そんな中、不定期放映の“刑事コロンボ”シリーズを、ことごとく観ていたわけである。

父も大ファンであった。コロンボ警部の――。

1983年5月25日、『別れのワイン』初放映。くどいようだが、私は小学5年生。我が家においてコロンボ警部は、いわば「茶の間」の大スターだった。見逃すことはなかった。

そもそも「茶の間」なんて語は死語に近いが、比べてしまえば彼は、“100万ドルの男”や“刑事コジャック”のようなかっこいいハンサムな男ではない。いうなれば、そのあたりのご近所さんにいそうな、はにかみ屋のおっさんだ。

そうしておそらく、誰もがやきもちを焼いたであろう。何に? 彼はたいへん夫婦仲がいいのであった。

赤いワインは大人の性の印

しかしながら、その愛されキャラのコロンボが、いっちゃ悪いが不釣り合いなワインを嗜むシーンがある。

会社の書斎でエイドリアンがグラスにワインを注ぐ。エイドリアンは葉巻を好まなかった。コロンボが吸おうとしていたところ、「そのニオイは上等なワインの味を損なう」と薄笑いを浮かべる。エイドリアンは徹底的にワインに敬意を払うのである。

カリフォルニア産カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon)。それと、ブルゴーニュの原料種ピノ・ノワールの赤ワイン。

子どもの時分にそれを見て、私は大変美味そうだなと思ってしまったのだった。

酒は大人が飲むもの。もちろん断じて飲むことはなかったが、酒――それも赤い色のワインに強いあこがれを抱いたのだった。後年、自分が大人になって酒というものは、これがビール、これがウイスキー、これが焼酎、これがワイン――という品種の意味でしかなくなってくるのだが、その時はどうもそうではなかった。

テレビを観ていて、隣で父がオールドを飲んでいる。その強い匂いは記憶に刻み込まれている。しかし、ワインというものは…。

魅惑の酒である赤いワインが、もし目の前にあったならば…。私は覗き込んでその香りを確かめ、コロンボのいうデリケートな舌触りを想像しただろう。しかしその時代、ワインというものを我が家では誰も嗜んでいなかったのだった。

だからワインが、とくにその赤が、性的な魅力を私の身体に想像としてくすぐるものであったというのは、当然のことである。そうした感覚的な発見は、まさに思春期に入り始めた頃の少年でなければ気づかないものなのかもしれない。

やがて大人になり、ワインを飲む機会を増やしていく。時々そのことに忘れっぽくなるのだが、酒に集う人間的な臭みあるいは疲弊というべきものが、赤いワインを介することで、不思議と中和されていくのである。むしろうっとりと、性愛的なものを感じさせてくれる。そうして人間生活の意図しない懊悩を、ワインという酒は全て忘れさせてくれるようだった。

§

犯罪者が自己の仕業を告解し、コロンボにしばしうなだれて懺悔するエンディング。

この男はおよそまもなく、カリフォルニア産であろうとボルドーであろうとブルゴーニュであろうと、いっさいワインを飲むことは不可能となるであろう落胆の一時に、コロンボは何の真意か、“別れのワイン”を差し出すのだった。おそらく、この男に対しての親しみの敬意であろう。しかし、なんとそれが、「エスト! エスト!! エスト!!!」――。

なんてこった。粋なはからいすぎるのである。

だって、まあ、こんな名前の酒の銘柄なんて、ほかにありますか?

エスト! エスト!! エスト!!! モンテフィアスコーネ(Est! Est!! Est!!! di Montefiascone)。

イタリア産の白ワイン。そのイタリアのモンテフィアスコーネにおいて、大変古く歴史的な銘柄であるらしいのだけれど、エイドリアンは最後にふさわしいデザートワインだとかいって笑みを浮かべ、それを飲んだ。

ひょっとすると彼は少々、涙ぐんでいたのかもしれないが、その“別れのワイン”を口にして、心から喜ぶのである。むしろ、コロンボに向けての深い感謝として。

野望に尽き果て、枯れた男は人をあやめ、しかも女を失望させた。決して悪漢ではないが、その罪は軽くない。だがゆえに、コロンボが差し出した「エスト! エスト!! エスト!!!」は、皮肉にも「軽い」のであった。それはイタリア系男の恵まれた優しさである。では、乾杯。

関連記事

コメント