私の古き青春時代に欠かせぬ友となっていた雑誌『ぴあ』(ぴあ株式会社)を懐かしんで紹介するのは、もしかすると特別な事情がない限り、これが最後ではないかと思うのだ。

だって、中学・高校・20代の中頃まで親しんできたエンタメ雑誌だけれど、もうさすがに80年代後半から90年代半ばのその懐かしさを、単に懐かしさだけで振り返るのは、あまりにも遠い過去になってしまったからだ。もっと古い映画だっていっぱい観るけれど、自分の青春時代に重ね合わせて観ようという時、別段『ぴあ』のノスタルジーを借りる必要はない。ないのではないか――というふうになってきた。

『ぴあ』という雑誌に特別な感情を抱いていたのは事実であり、それを素直に認めたうえで、そのことにふれるのは、もうこれが最後のような気がするのだった。

いま手元に置いてあるのは、この1冊だけ。

1992年12月1日号。

表紙は都はるみさん。イラストレーターの及川正通さんの繊細なタッチの似顔絵は、毎号ずっと眺めていても飽きなかった。1984年に一度引退し、90年に芸能界にカムバックしたはるみさんの、「新たな挑戦」と「歌への思い」を熱く語ったインタビューがこの号に掲載されているのだ。

ちなみにこの本が発売された時、私はまだ20歳の学生であった(→千代田工科芸術専門学校)。

12月1日は世界エイズデー

そう、毎年12月1日は世界エイズデー(“World AIDS Day”)。

この号の最初のトピックは、4回目を迎える都内のイベント。東京・中野駅周辺で催された「ビジュアル・エイズ・東京」、東京都主催の“STOP AIDS”「東京エイズプロジェクト」、町田市立国際版画美術館での「ビデオ・オン・エイズ―ビデオ・アゲインスト・エイズ」展が紹介されていた。

そのほか、都内ニコマートの「ニコマートエイズキャンペーン」、「ミチコ・ロンドン・コンドーム」の物販、「文部省高校生向けパンフレット」も紹介されていて、この頃の世界エイズデーは関心が高かったのである。

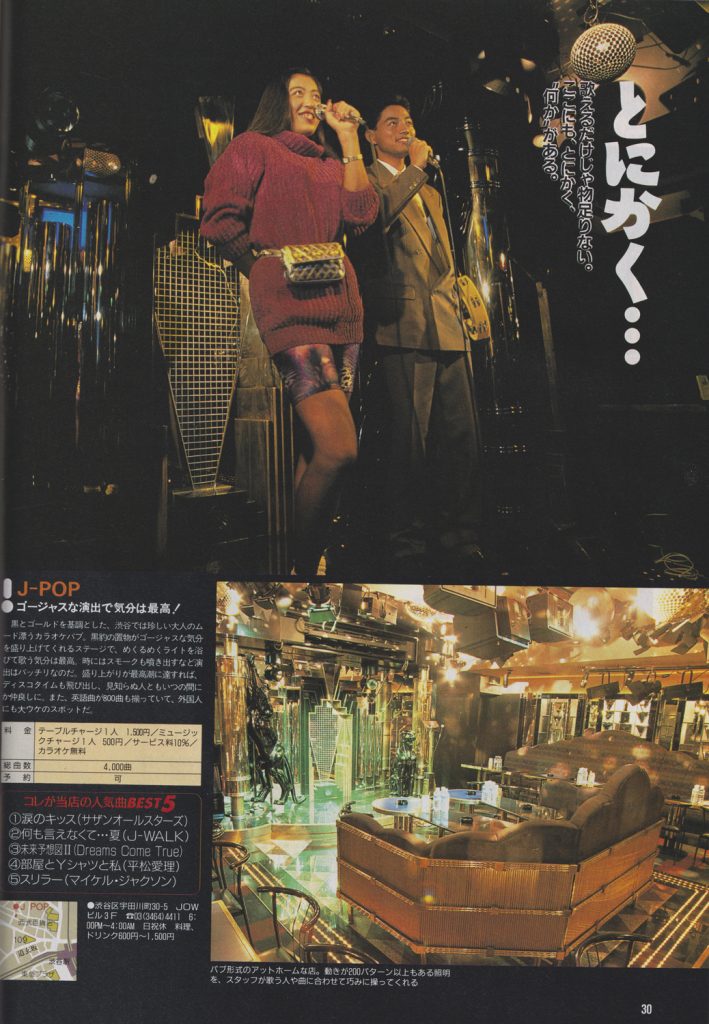

すごいカラオケスポット

《[東京遊泳図鑑]怪しい、ゴージャス、デカい…

カラオケが好きな人

本当に楽しく歌ってますか?

カラオケの嫌いな人

本当に楽しいところ知ってますか?

あるんです。

こんなに“すごい”カラオケ・スポット》

すごい、というのはなんとなくわかるが、カラオケスポットで“怪しい”とは、いったい何を指しているのだろうか。

8ページにわたってカラオケスポット特集なのだけれど、要するに、ラブホのように解放的幻想的な空間が演出され、お酒や食事が楽しめてしまう都内のカラオケスペースは、いい意味での“怪しい”雰囲気が漂っていた、という解釈でよろしいのかどうか。このページでは、新宿、六本木、下北沢、横浜、池袋、渋谷、原宿のスポットが紹介されていた。

それぞれのスポットには、“コレが当店の人気曲BEST3”が記してあって、久保田利伸さんの「Missing」、サザンオールスターズの「涙のキッス」、J-WALKの「何も言えなくて…夏」など、当時の人気曲が見受けられるが、一部のスポットでは、「科学忍者隊ガッチャマン」、「新造人間キャシャーン」、「ど根性ガエル」といった時代錯誤なアニソンも混じっていて、なんだこれは???…と思う。

つまりこれ、あの頃のテレビアニメを観ていた子どもたちが、酒を飲むような歳になってワーワー騒ぐとなると、そんなような曲をつい口ずさんでしまう――社会現象。会社勤めのストレスを沈静化させる、あるいは自分自身の応援歌として鼓舞したくなる症候群が蔓延していたのかもしれない。

『ぴあ』の演劇・映画・音楽

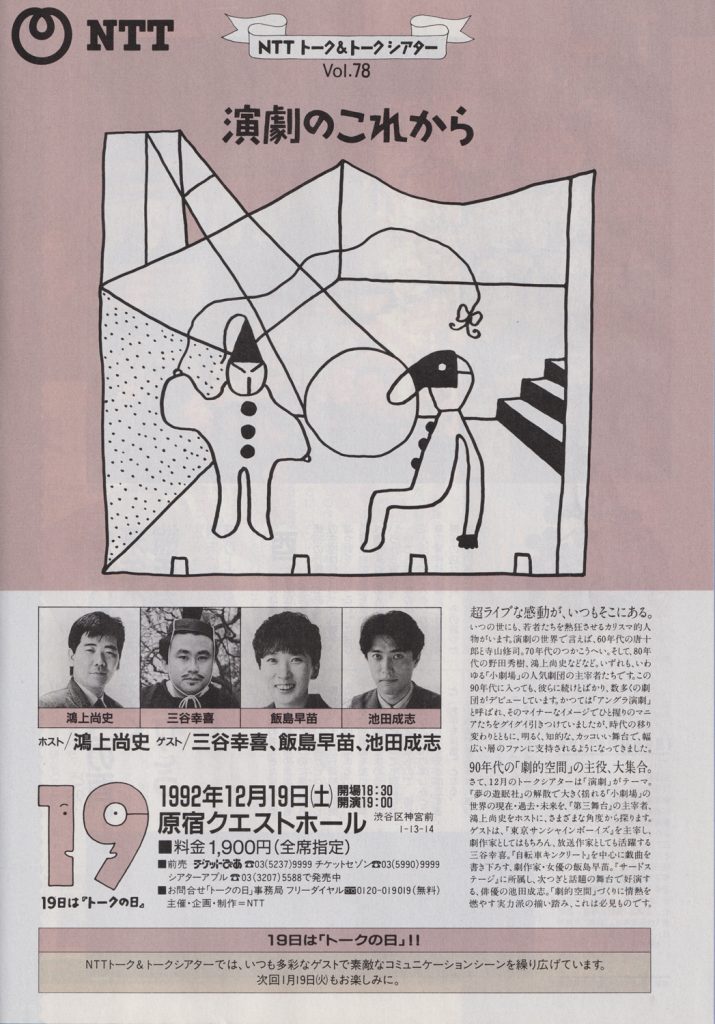

NTTトーク&トークシアター

NTTトーク&トークシアターはとても懐かしい。

いまでは懐かしいものとして、このようなNTTトーク&トークシアターのフライヤー(イラストレーターは和田誠さん)が、古書店市場などで比較的高値で取引されていたりする。

毎年19日は、トークの日なのだそうだ。NTTが1986年に制定。そのNTTの「トークの日」事務局が企画し、毎月催していたトークイベントが、NTTトーク&トークシアターなのである。

Vol.78の「演劇のこれから」。1992年12月19日、原宿クエストホール(※2021年9月閉館)。

この広告ページによると、12月は「演劇」がテーマで、夢の遊眠社の解散で揺れ動く“小劇場”界隈の現在・過去・未来を探るという企画。第三舞台(サードステージ)の主宰者・鴻上尚史さんをホストに、東京サンシャインボーイズの三谷幸喜さん、自転車キンクリートの劇作家・飯島早苗さん、サードステージの俳優・池田成志さんらゲストを招いて「演劇」を語る――。

確かに、あたりまえのことのようにして、戦後日本から90年代に至るまで、「演劇」界隈が熱かったのである。ただし、残念なことに、私はそれらの時代の関西における演劇史には、全く精通していないのである。

ともかく、こうした軽演劇的な広告スタイルを貫き、その都度テーマは変わり、ホストもゲストも毎月変わるのだが、なんといってもNTTトーク&トークシアターの魅力は、和田誠さんのイラストから伝わってくる軽妙な感じと、著名人の豊かなコミュニケーションにおける知性や教養への柔らかい没入感であった。

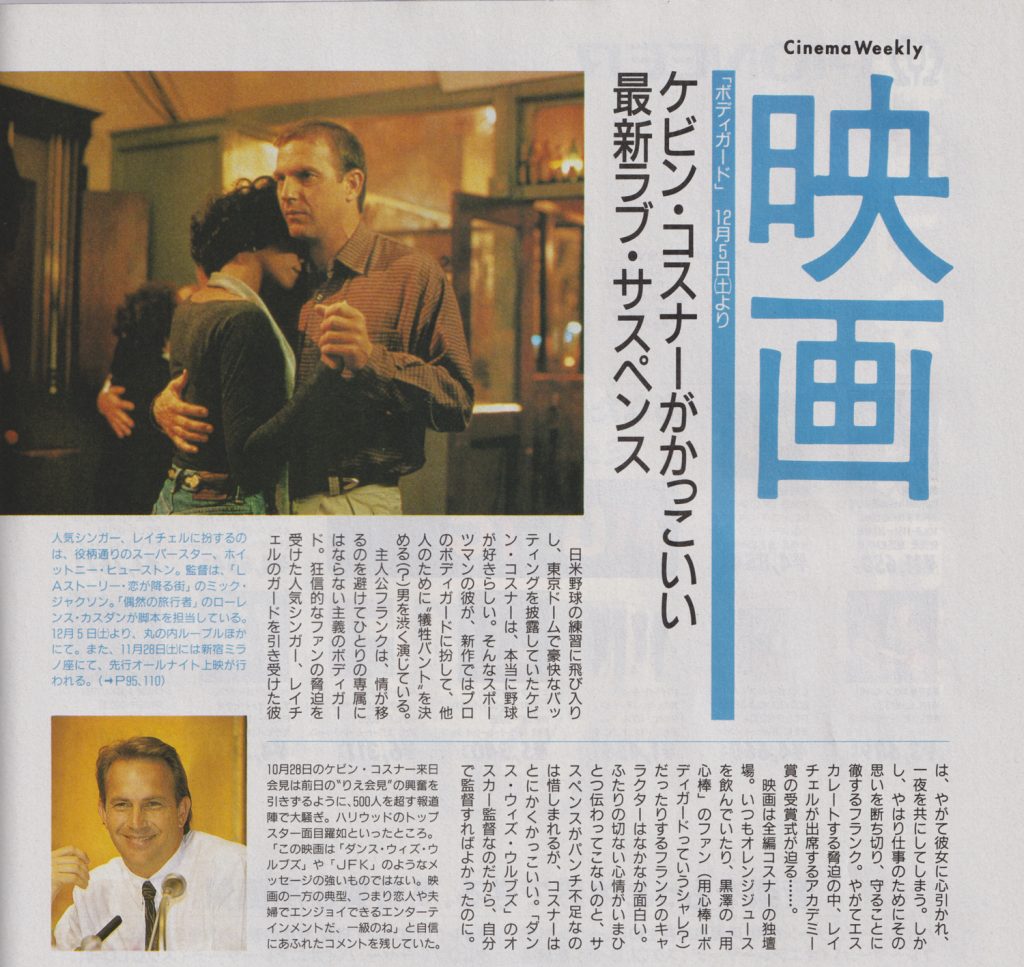

注目の映画はこの2つ

もう極私的にいって、この当時刮目していた濃いめの映画はこれ。

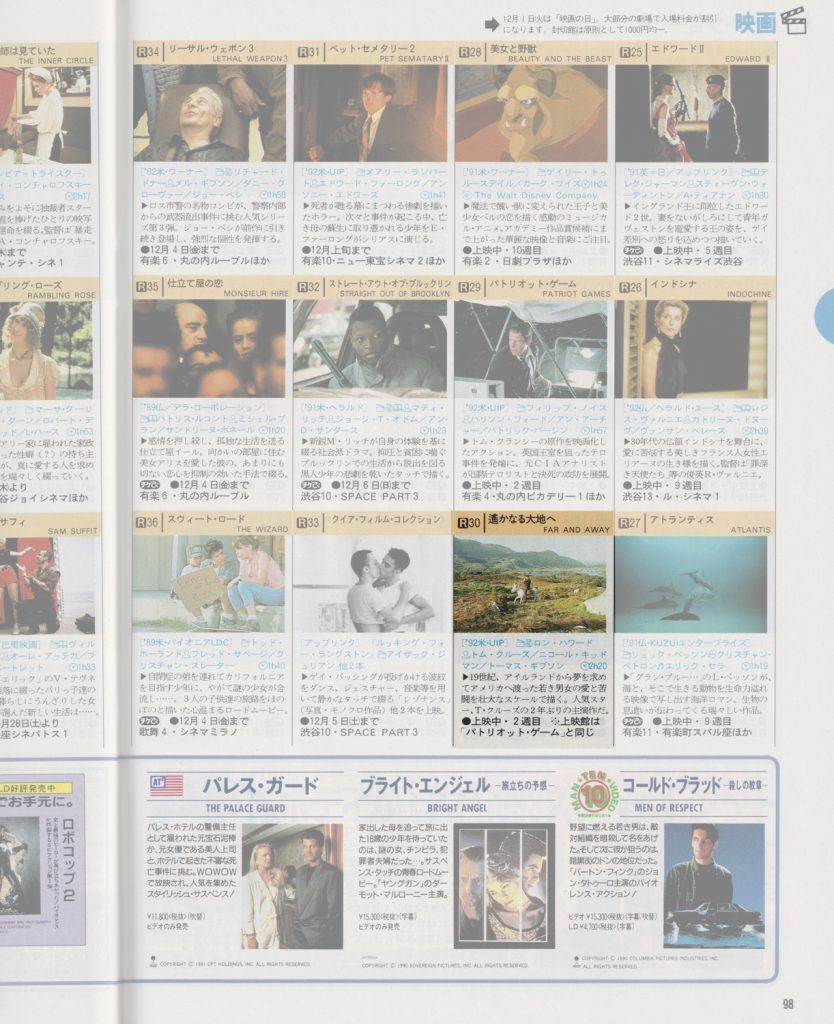

ミック・ジャクソン(Mick Jackson)監督の『ボディガード』(“The Bodyguard”)と、ロン・ハワード(Ron Howard)監督の『遥かなる大地へ』(“Far and Away”)。

『ボディガード』はケビン・コスナー(Kevin Costner)とホイットニー・ヒューストン(Whitney Houston)が主演。『遥かなる大地へ』は、トム・クルーズ(Tom Cruise)とニコール・キッドマン(Nicole Kidman)の共演。ごめんなさいね、敬意を評したいが、敬称略で――。どなたもアメリカを代表する大スターばかりで、今となっては敬服する次第である。

ミック・ジャクソン監督の前作は『L.A.ストーリー/恋が降る街』(“L.A. Story”)で、エンヤ(Enya)の曲が聴ける。で、『遥かなる大地へ』のテーマ曲は、エンヤの「BOOK OF DAYS」。つまり、この2作は、アイルランドつながりといっていいのではないか。

アメリカのドラマチックなラブ・ストーリーの底辺には、アイルランドの文化や思索が根深く絡んでいる、といいたいわけなのだが、そんなようなところから、当時、ミック・ジャクソン監督の演出と、トム・クルーズ&ニコール・キッドマンの愛し恋しの役柄に関心を持っていたということ。

監督がロン・ハワードというのも関心が高かった理由の一つで、ルーカス(George Lucas)の青春映画『アメリカン・グラフィティ』(“American Graffiti”/1973年)で若き青年役を演じていたのが、ハワードさん。どう転んでも俳優さんのイメージよりも、監督のイメージのほうが強くなってしまった。

ミック・ジャクソン監督の映画と『遥かなる大地へ』については、いずれ別稿に譲ることにする。

泣く子も黙るマイケル・ジャクソン

この年のこの月には、なんとなんとなんと、あのマイケル・ジャクソン(Michael Jackson)が来日していたのだった。

「DANGEROUS WORLD TOUR」。東京ドーム。

そりゃあね、泣く子も黙りますよ。チケットめちゃくちゃ取れないもん。びっくりしたのは、12月31日にあのマイケルが、日本で、東京で、カウントダウン・コンサートをやっていたということ。あなた、そんなの生のステージでムーンウォーク見たら、心臓発作起こしますよ!

カウントダウン!!!

プ、プ、プ、ポーーーーーーン。

ハ、ハ、ハ、ハ、ハッピーニューイヤー!!!!!!!

ワーーーー! 1993年!!!!!

…てな、ぐあい。そういえばその瞬間、彼は何を踊ったのだろうか。「Dangerous」かな? なんといったって、今の若者からすれば、超伝説のスーパースターですからね。どんな曲であっても、ピカイチの光を放っていただろう。

ちなみに、この時の「デンジャラス・ワールド・ツアー」の東京ドーム公演に、私は行ったのか行ってなかったのか――。

疑問にお答えできる余地がない。記憶にないのである。とめどなく、記憶にない…。でも、たぶん行ってると思う。思うよ。思うのさ。たぶん…。

§

ところで、1992年というと、いくつかの広告を見て思い出したのは、CASIOの電子手帳「CREMONA」を持っていたこと。750人分の電話番号を登録できて、カレンダー機能とか、メモ書きとかもできた。漢字の辞書代わりにもなった。通信機能などは全く無い。ポケベルが流行りだすのは、もう少し先のこと。友達や知人の住所録をデータバンクしておくだけで、何か気分がすごく愉快になってた。コレさえ持ち歩いていれば、安心、みたいな。

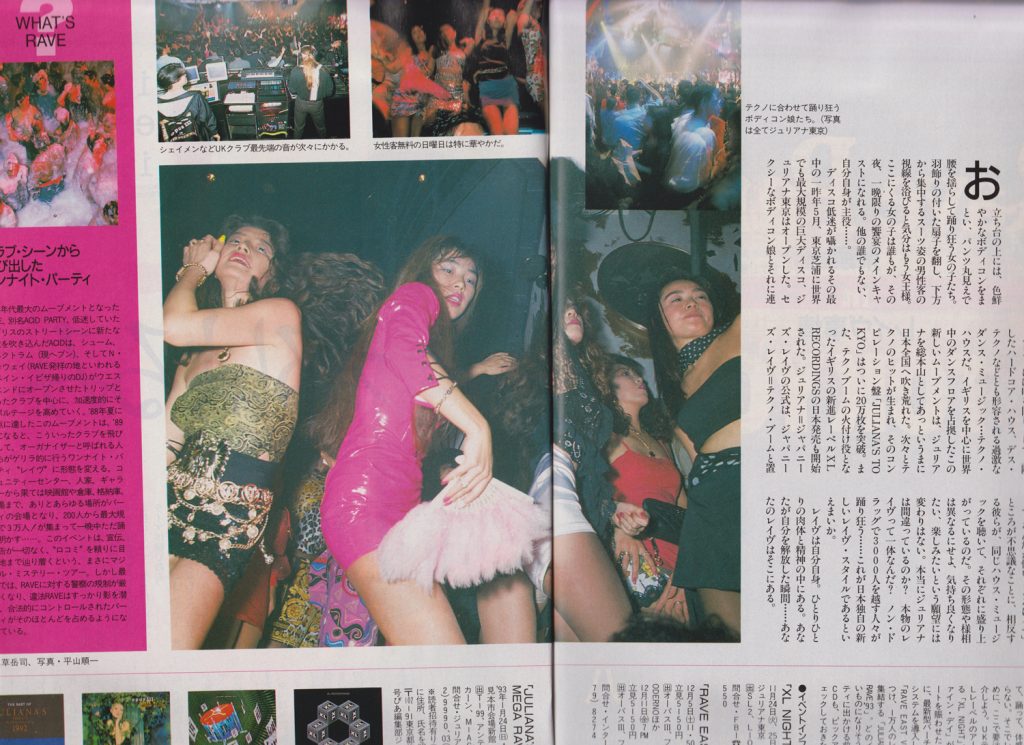

レイヴ事情

90年代って、ハッタリかます時代だった――っていっていいんじゃないか。若いものもオジサンオバサンも、何かしらハッタリかまして暮らしていた…感じがしないでもない。

20歳の田舎の若者にとって、そりゃあ学生だったから上野の街を毎日うろついてたりはしたけれど、さすがにジュリアナ東京のお立ち台なんていうのは、ほとんど幻想に近い都会の強烈なインポッシブルだった。

今ね、すごい言葉遊びしたの、気づきました?

インポッシブル。

この号の特集記事であるその記事に、こんな文章がマジで書いてある。いいですか、皆さん、読んでください。

お立ち台の上には、色鮮やかなボディコンをまとい、パンツ丸見えで腰を揺らして踊り狂う女の子たち。羽飾りの付いた扇子を翻し、下方から集中するスーツ姿の男性客の視線を浴びると気分はもう女王様。ここにくる女の子は誰もが、その夜、一晩限りの饗宴のメインキャストになれる。他の誰でもない、自分自身が主役……。

『ぴあ』1992年12月1日号より引用

最強のジャパニーズ・レイヴ。

もうこんな時代は二度とやってこない。

女と男の肉食系がムレムレに踊りまくる。爆音のダンス・ミュージックは、ハウス、テクノ。そして、はっきりと書いてある。そこは踊りや音楽を楽しむだけのクラブではなく、サラリーマンやOLが、「ナンパ目的」で集まる社交場。連れになってどこへ消えていく? そりゃ六本木のバーか、高級ホテルに決まってる。

何が残るって、何も残らない。女と男が出会って、どこかで交わって消えていく。ただそれだけ。

ジュリアナ東京なんて、跡形なんてないのだ。消えていくというより、東京という都会は、物事の全てを飲み込んで消し去っていくのだ。街の痕跡も消し去るが、おカネも当然消し去る。肉食とは、そういう世界のものだ。つまり、ハッタリの時代だったのだ。

§

当然、田舎の若者である私が、パンツ丸見えで踊りまくるジュリアナ東京なんて、近寄りがたいどころか遠い遠い存在でしかなかったが、やっぱりそれなりに自分なりに、自分の居場所の中で、ハッタリかましてた部分というのは、あった。あったと思う。

だから、見事なくらいに、それらは全て消えていったわけだ。本当に、何も残っていやしない――。

でも、そういう90年代を生きてきたことだけは自慢したい。誰にってわけではないが、自分は肉食系だから。肉食じゃないと、生きられない時代という理由もあったから。

こんなことを考えていたら、やっぱり“ジュリアナ東京”のCDをいま聴いてみてけっこう、素敵だなと思う。そうなのだけれど、やっぱり雑誌『ぴあ』へのノスタルジーなんていうのは、もうさすがに遠くなってきたなといわざるをえない。まるで太陽系の外に、どんどん行っちゃうみたいに、遠く離れていって――。

関連記事

コメント