お酒は飲みすぎると危険だよ、というようなことを書いた「アルコール依存とオフライン女子のこと」のかたわら、手の裏を返したように〈お酒を飲みましょう〉と謳うのは、多少気が引ける。

飲めというのは量のことではない。味を愉しみ、造り手の真心を想像したうえで、どんなにこれが永世、無垢なる人類に幸福をもたらしてくれているか、バッカス(Bacchus)の神に感謝しようではないか、という趣旨である。天国にいる開高健さん、読んでくれていますか? 私はおおむね毎夜、欠かさず嗜んでいるのはウイスキーです。ただし、暑い夏はビールに限ります。いや、それはそうなのだけれど――。

やっぱりウイスキーの話なのだ。大体がスコッチ。アイリッシュもやれば、アメリカン・バーボンもいける。

国産のウイスキーは、近年目覚ましく価格が高止まりしている。いわば、トップブランド化に成功しているといえるのだけれど、逆に庶民派からすれば、物価高の影響もあって懐具合が芳しくないから、どうしても敬遠気味となってしまう。サントリーでいうと、「山崎」とか「白州」とかね。むろん、美味いのは美味いのですよ。

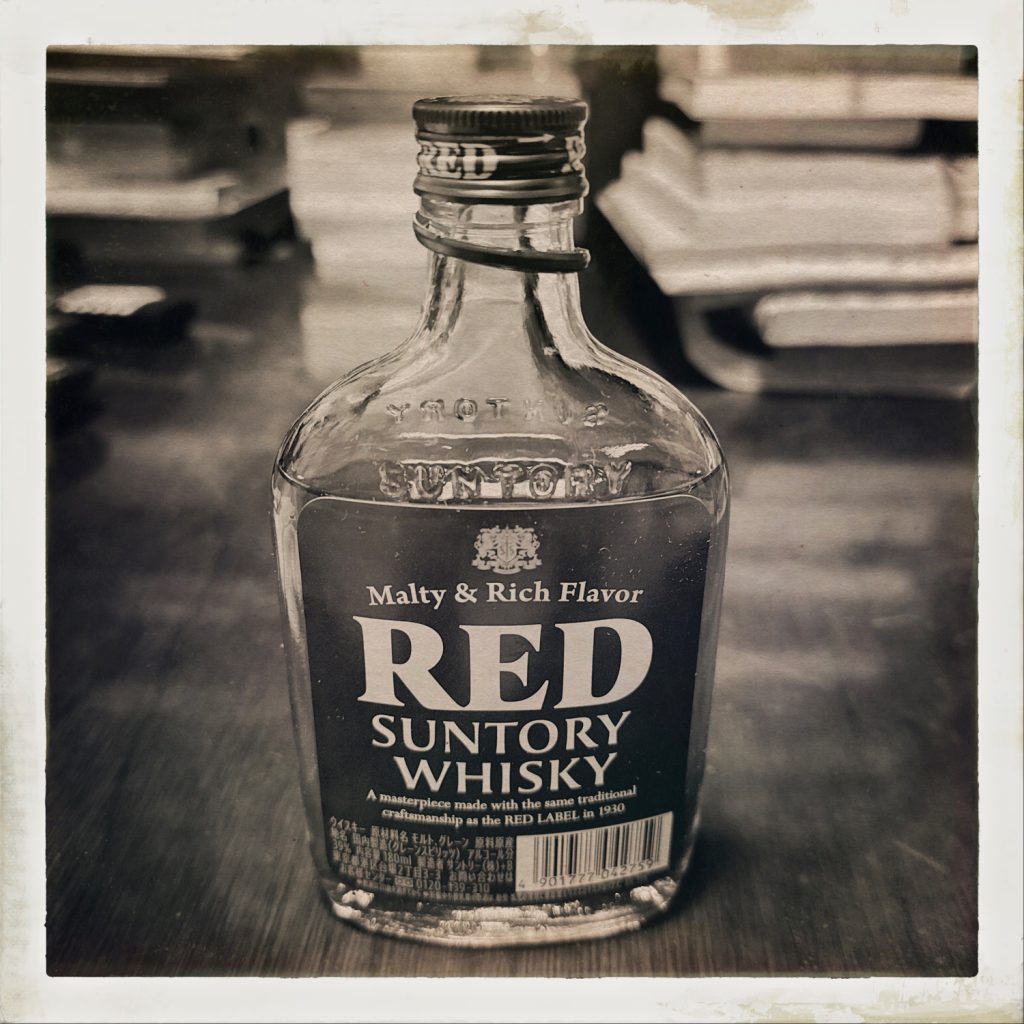

サントリーレッドの広告

こんなことをいい当ててしまったら角が立つが、これから100年先の未来永劫に至って、日本国内のディスティラリーが残っていそうなのがサントリー。今年の5月、当ブログで『新幹線大爆破』などという物騒な映画を取り上げたが、その映画に出演していた宇津井健さんのウイスキーの広告を見つけてしまったのだ。サントリーレッドである。

《赤いラベルが心を開く――贈りものは断然レッド!》

瓶の中にいる宇津井さんが、サントリーレッドのボトルを自慢気に突き出している。右手で。髪はポマードか何かでつややかに揃っており、黒のスーツは相対的に赤いラベルを強調している。完璧なデザインだ。野暮なことをいうようだけれど、最近の広告はここまで機知に富んだ応用力がない。

●サントリーレッド・特製楊枝入れ・グラス付詰合せ――600円

サントリーレッドの広告より引用

●サントリーレッド・2本・特製グラス2コ付詰合せ――1000円

●サントリーレッドダブルサイズ・タンブラー2コ付詰合せ――1000円

また宇津井さんの表情がいいではないですか。にこやかに、それも大げさではなく、お酒の広告だからちょっとばかり殿方にオトクな情報を耳打ちしているかのようにも見える。

気づけば、私の眼の前のテーブルの上に、サントリーレッドの小瓶が置いてあるのだった。どれどれ、一口。うーん。

サントリーのウイスキーらしい、ナイスなレトロスペクティブ――。

戦後、酒の需要が大きく洋酒志向に傾斜して、バリバリ働く現役世代がビールやウイスキーに夢中になった昭和30年代から40年代の頃。ウイスキーといえばサントリーであった。

トリス、角瓶、オールド。その影に隠れて、もう少し若いサラリーマンに好まれていたのが、サントリーレッド。安いし美味い。1964年に“赤札”が復活して登場。

そう、その赤いラベルが象徴だ。

赤い色なんて、女の子の色――。

今では考えられないくらいバカバカしい話だけれど、昔は赤いランドセルは女の子のものと相場が決まっていた。男の子は赤いものなんて身に着けちゃいけない。男らしくないナァ~って、バカにされるから。

さすがにウイスキーは、まだその頃女性の好むカクテルと比べれば、半ば敬遠される存在であっただろうが、赤いラベルに飛びついたのは、若い男性のサラリーマンだった。トリス、角瓶、オールドがなんとなく男性的なウイスキーだとすれば、サントリーレッドはもう少しその意識を中和させた、画期的な選択肢だった。

そうして1970年代後半、それまで宇津井さんのイメージが濃かったサントリーレッドのイメージキャラは、大原麗子さんに替わった。まさにこの時、サントリーレッドは女性が飲むウイスキーのアイコンへと様変わりし、その確固たる地位を獲得したのだった。

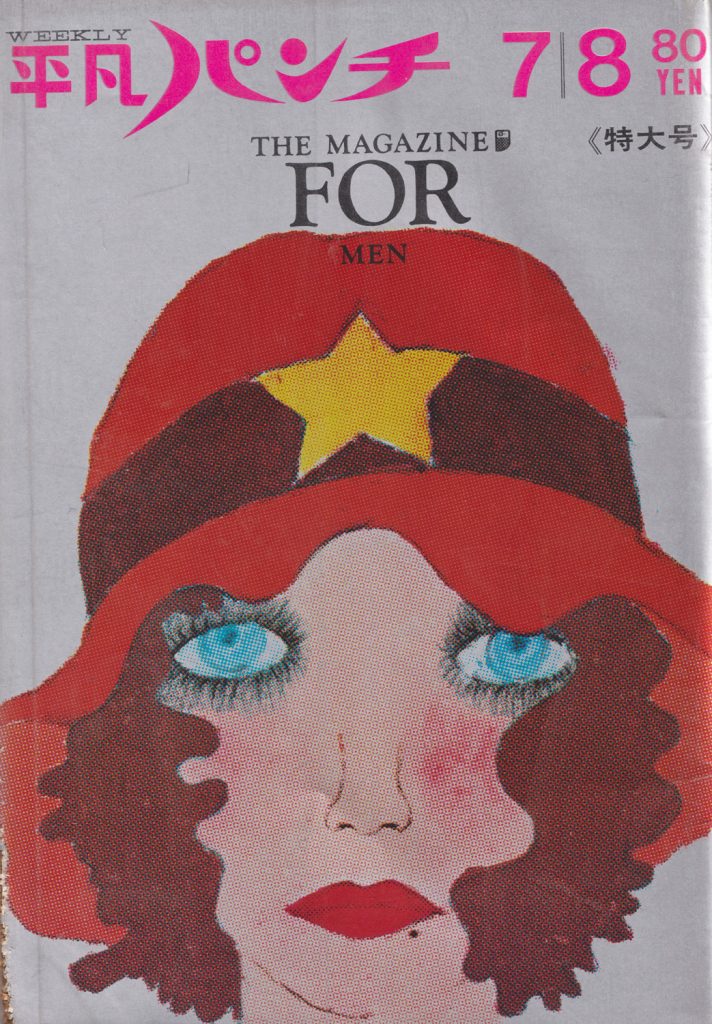

『平凡パンチ』を追いかけてみよう

男性サラリーマンのための雑誌

紙の広告って、こんなに斬新で美しいものだったのか――。つくづくそんなことを感じたのは、雑誌『平凡パンチ』のお役立ちに相違ない。各ページに挟まれている広告に、私は目を奪われてしまったのだ。

男性向けのハイセンスな週刊誌であった『平凡パンチ』が初めて登場したのは、1964年の4月である。サントリーレッドの登場と同じ年。

以前私は早稲田の“スペ研”(=スペイン語研究会)を紹介したが、その時、『平凡パンチ』を“エネルギッシュな雑誌”と称した。仕事帰りの男性サラリーマンが、駅のキオスクで買って帰る営み。それは、生理的な享楽気分を味わうためであり、日頃のストレスを解放させてくれる、摩訶不思議な効果があったのではないだろうか。『平凡パンチ』はいわば、昭和時代の伝説の週刊誌――“男のための雑誌”――であったのだ。

先述の宇津井さんの広告が載っていたのは、その『平凡パンチ』(平凡出版。現マガジンハウス)の1968年7月8日特大号。もはや、本全体が、その時代のトレンドを如実に表してくれている。くどくいうようだけれど、どこをどうつついても、『平凡パンチ』は男性のための、面白い週刊誌なのであった。

これをそっくり現代に蘇らせれば、世の中のフェミニストたちから、なんて卑劣で悪辣な雑誌なの! と痛烈に批判されてしまうだろう。女性を食い物にしていた雑誌――ともいえるのだ。全く反論の余地はない。反論の余地はないが、かの時代はそういう時代であって、「女」という性の対象を、どっぷり食い物にしていた時代だったのである。

その時代錯誤の反省をあくまで踏まえたうえで、私はあえて、この『平凡パンチ』という雑誌を、これから不定期的に紹介していきたいと思っている。当ブログ[Petro Notes]ではやらない。私が今年開設したウェブサイト[カゼヒカル やましい大人の性のテクスト]でやるのである。

そちらのサイトでは、シリーズ「どこの馬の骨だ青沼ペトロ 『平凡パンチ』に囚われた男の哀しい享楽」と題して、不定期更新で配信していくつもり。全くもって“どこの馬の骨”感が強い青沼ペトロが、男たちの哀しい享楽本であった『平凡パンチ』を取り上げるのだ。こんなレトロチックで画期的なウェブもないだろう。

昭和サブカルの潮流のうち、その大きなベクトルの一つが、『平凡パンチ』だった――と私は思っている。むろん、これに対極するのはフェミニズムの潮流であろう。

男性優位社会の成れの果て

断っておくけれど、私は男性優位の日本の旧態社会に楔を打ちたい輩である。かといって、フェミニンである意識もない。

それがなんで、『平凡パンチ』を取り上げてしまうの?

それって矛盾する、時代錯誤だ――と思うかもしれない。だからあえて、この雑誌を取り上げてみることによって、何が男性優位だったのか、何が女性蔑視だったのか、何がおしゃれで何がダサかったのか、昭和40年代から50年代にかけての時代流行と通念と常識とをあぶり出すことで、これからの日本の、社会生活の未来像を模索しようではないか、という壮大な試みなのである。

そういう意味合いで、これまで先陣を切って取り上げたのが、メンズのアンダーウェアであり、早稲田の“スペ研”だった。

いっぽうで、広義の文芸雑誌という観点で冷静に眺めてみると、現在のアイドル偏愛主義的な雑誌のつくりなどは、バカバカしいほど単純で画一化されていて、すぐに飽きてしまうものだと思う。人気アイドルを表紙にし、部数を稼ぐ――。

それ、もうダサい手法です。

それに比べていかに昭和期の『平凡パンチ』は財源の活用力が多元的で、人材があって、強烈なセンスで記事を書いていたか。雑誌としてのそういう点も、強調させていただきたいのである。女性のヌードフォトにばかり目をやり、活字をいっさい読まない初級クラスの男性は、たかが知れた生活者なのである。ライフスタイルとは到底いえない。しかし、実際の『平凡パンチ』は、もっと奥の深い雑誌だったのだ。

ということで、この話の続きは、近いうちにウェブサイト[カゼヒカル やましい大人の性のテクスト]で。そうそう、タイトルは、シリーズ「どこの馬の骨だ青沼ペトロ 『平凡パンチ』に囚われた男の哀しい享楽」ですので、お忘れなく。

コメント