ネット上で知り合ったひろひろ(ナギ)さんが『ロボットドリームズ』について書き記し、それに私も追随してこの映画について書いておこう――というのが今回の趣旨。満を持してひろひろさんが提起したテーマ――『ロボットドリームズ』は恋愛映画か、友情映画か――についての私の持論を述べることにする。

ここまでの経緯に関しては、今年7月の「ひろひろさんと『ロボットドリームズ』のこと」に記してあるので、ぜひそちらをご覧いただきたい。

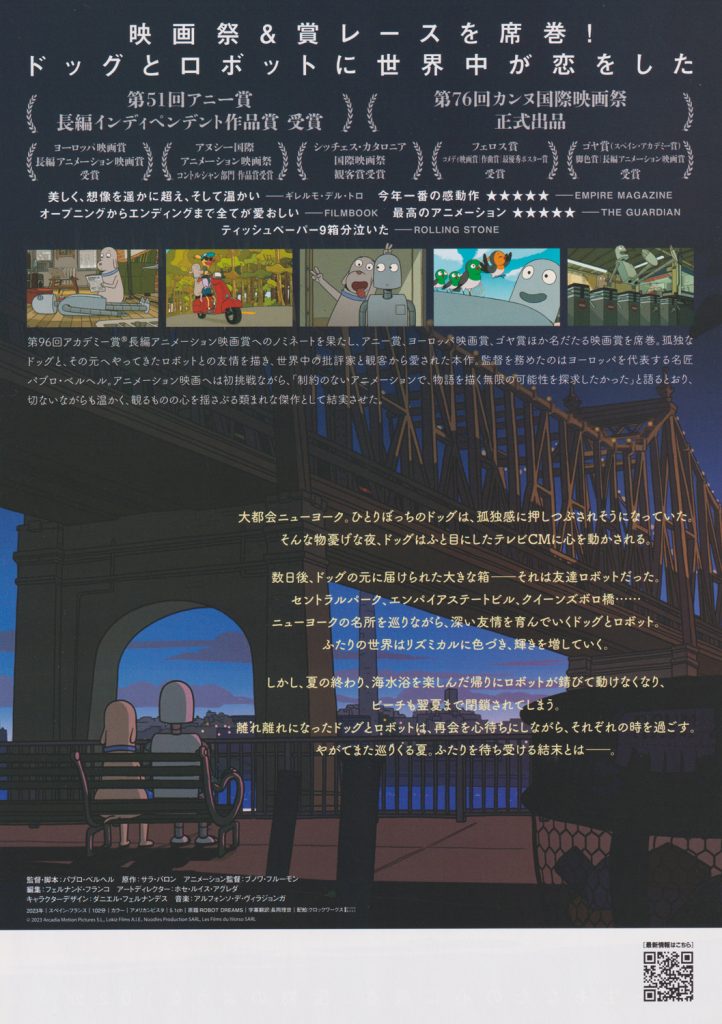

『ロボットドリームズ』(“Robot Dreams”/スペイン・フランス)。

2023年に公開されたパブロ・ベルヘル(Pablo Berger)監督の映画。原作はサラ・バロン(Sara Varon)の同名漫画。アニメーション監督は、ブノワ・フルーモン(Benoit Feroumont)。

この映画は第76回カンヌ国際映画祭に出品され、第96回アカデミー賞の長編アニメーション映画賞にもノミネートされた。

そうして第51回アニー賞長編インディペンデント作品賞など、数々の国際的な映画賞を総なめし、一言でいって、まことに「良質な、秀逸な」アニメーション映画の傑作、といっていいと思う。大人はもちろん、子どもたちがざっくばらんに眺めても、犬とロボットが繰り広げるストーリーに、身も心も歓喜し、そして最後は震えるに違いない。

ニューヨーク、ニューヨーク、ニューヨーク

ストーリーの背景としての“1980年代、アメリカ・ニューヨーク”。

擬人化された動物たちが、実際のニューヨークの多人種のお見立て――とばかりにひしめき合っている。街を行き交うそれぞれの動物たちのキャラはユーモアであるが、根底では、都会で生活する一般市民をリアリスティックに描いていることになる。

80年代のニューヨークは、人種のるつぼであるから、ライフスタイルも多様だ。『ロボットドリームズ』ではどっぷりと当時の経済状況を反映して、各々のライフスタイルを包み込んでいる。

多人種のコミュニティはパブリックとカルチャーとが混淆し、猥雑化し、時に殺伐な雰囲気をもたらす。多元的なリスクをはらんでいるのが、ニューヨークという都市の特質だ。それゆえに、賑やかで活気があり、新しい何かが生み出される原動力を秘めている。

都市は、それ自体、人々――ここでは動物たち――の心に、多様な趣のときめきを生み出していく。概ねそれは、恋といっていいかもしれない。

恋は、多様な価値観を培養し、ヘテロであれLGBTQ+であれ、全ての者をときめかせる。ロマンティック・アセクシュアルもここに含まれ、唯一、アロマンティック・アセクシュアルがここに含まれないかもしれないが…。

ともかく恋は、多くの人々をときめかせ、活発に活動させる。これはすなわち、アメリカ経済の要の一つといっても過言ではないのだ。

さらに余談となるが、80年代のアメリカは、まだモバイル・コンピューティングというカテゴリーが、人々の暮らしにまで浸透していなかった。家庭では既に、パーソナル・コンピューターが存在していたりする。エレクトロニクスが謳歌した時代ということはいえるが、今のようなIT専横の時代とは比べ物にならない。

すなわち、オンラインの通信手段は商業用、あるいはマニアの世界に留まっていたのだ。一般家庭ではテレホン、テレックス、紙のメールが主力。その時代のメディアは、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌が中心。それと広告。

80年代にかかわらず、アメリカ経済を下支えする分野である広告の存在感とは、熟達したマーケティングとマーチャンダイジングによって人々を洗脳し、無双を誇示して民意を操る、いわば「権謀の杖」でもあるのだ。

それがアメリカ社会――。

『ロボットドリームズ』のストーリーの背景となる、“80年代、ニューヨーク”。

ウィークエンドのディスコが大ブームとなった時代のストーリー。これを鑑賞する子どもたちに理解していただきたいのは、その頃まだ、スマホなどというものは無かったということである。

犬とロボット

夏。マンハッタンのとあるアパートに、独りの犬が住んでいる。犬。どう見ても犬。

彼は、青年とおぼしき雄犬だと思う。独身で、その佇まいは実に平凡な感じ。

むろん彼が主人公である。その犬は、いつも退屈な夜を迎えているようだった。隣のビルの一室を眺め、そこに住まうカップルにうっとりし、気落ちしてしまう。烈しく嫉妬したわけではないが、心が疼くのだ。胸がつまるような寂しさ。独りぼっち。それに耐える日々だったのかもしれない。

その日の夜、テレビのコマーシャルに目が止まった。それは、ロボットの組み立てキットを販売するテレビショッピング。

――ほらね、それが80年代のアメリカ。

広告、広告、広告。宣伝。宣伝。

宣伝の大海原。電波であろうと紙であろうと、所構わず知ったこっちゃない。

私だって若い頃、本場の『PLAY BOY』の雑誌を買って読んだことがあった。目的はもちろんヘアヌード。それにしてもまあ、広告だらけ。本文に“口を挟む”量の広告なんてもんじゃない。本文本題は実のところ、広告のほう。

アドバタイズメント。ページを開いていくうちに、だんだんとヌードよりも、そっちの広告のほうが気になってくる。いつの間にか関心は、広告の内容に頭の中がシフトしてくるのだ。

さらにもっと昔、けっこう私が好きだった雑誌『リーダーズ・ダイジェスト』(“Reader’s Digest”)でさえ、アドが専権事項となって本文に“口を挟んでくる”ほどだった。

閑話休題。彼はピンときたのだ。テレビのコマーシャルを見て…。

あんな感じのロボットと一緒に生活できれば、独りぼっちは解消できるのではないかと。その思いつきはドンピシャだったりする。彼の気持ちはよくよく冴えていた。テレビショッピングでロボットを注文し、あとは待つだけ。ロボットの組み立てキットがアパートに届けられるのを、彼は今か今かと待ち焦がれたわけである。

そうしてある日、宅配で箱の荷物が届けられた。もちろんそれは、ロボットの組み立てキット!!!

彼は開封し、迷うことなくまっしぐらに多数のパーツやら電子回路の基盤などを組み立てていった。客観的に見ると、かなり難易度の高い電子機器=ロボット・キットだ。

見た感じ、ロボットの外面の材質は、ステンレスなのかアルミなのかよくわからない。色は地味なグレーだ。

彼はようやく組み立て終わり、最後にヘッドをボディに装着して、無事に完成。電源を入れると、まもなくしてロボットは動き出した。いくつかのセンサーが、外界を感知する。

すると、彼=犬と目が合うのだった。

二人(犬とロボット)の、初めての対面――。お互いに、認識し合う。その日からロボットは、彼=犬にとっての大切なパートナーとなり、生活を共にする友人となったわけだ。彼らはその日から、全く新しい生活習慣を始めたことになる。

楽しい日々

そう、楽しい日々に、指先を近づけていく…。

喜びがうねりとなってやって来る、ウィークエンドの午後――ではなかろうか。

彼らはニューヨーカーである。日本人である私にとって、ニューヨーカーという語の語釈は、なかなかキュートで深みがあって、難しいのだ。例えば、“東京人”という語の語釈も、はっきりいってよくわからない。それにどんな意味があるというのだろう。

昔読んだ司馬遼太郎さんの“街道をゆく”の本でも、ニューヨークのニューヨーカーという表現はたぶん避けられていたかと思われる。そこにどんな意味が本当は込められているのかなんて、余所者にはわからないのである。

しかしながら、ニューヨーカーが真の意味で心を通い合わせたり緩めたりできる場所が、いくつかあって、その一つが、セントラルパークではないだろうか。

やはりそこにも、動物たちがひしめき合っているのだった。私はそれを、「恋のるつぼ」と表現したい。ウィークエンドにやってきた犬とロボットは、音楽で楽しげに踊るのだ。流れているのは、アース・ウィンド&ファイアー(EW&F)の「セプテンバー」(“September”)。

彼らの絆は一緒に踊ることで一つとなり、その証の延長線上としては、手と手を握り合う行為。

それは、キスと同じくらいの効力を持つ、シェイクハンド。日本語では、「握手」と訳す。いや、どうも私が思っているニュアンスとは違う。

愛情を示す最上の行為としての、シェイクハンド。シェイクハンドではなく、アメリカではもっと違うスラングなりがあるのかもしれない。遠慮気味に握り合う行為が、いつしかはっきりと握りしめる行為と変化していく様子が、『ロボットドリームズ』において作者が、最も入念に描きたかったシーンなのかもしれない。

悲劇は海岸で

さて、ここから、いわゆる映画のストーリーをほとんどバラしてしまう“ネタバレ”というのを、しなければならない。

この映画、冒頭のほうで出会って仲良しになって、まるで恋人どうしのように暮らす二人(犬とロボット)は、ほとんどまだ前半といっていいシーンで、突然完全に、そして永遠に、離れ離れとなってしまうのである。

昔、スピルバーグ監督の映画『カラーパープル』(“The Color Purple”)を観た時私は、まだ中学生であったから、ほんとに大泣きして感動してしまったのだけれど、あれだって数十年間不条理なまで離れ離れになっていた姉妹が、もうお互いにどこかで死んでいてもおかしくない老年の、白髪頭で老眼鏡をかけている頃になって、ようやく、遥か向こうに懐かしい妹の姿がぼんやりと目に飛び込んできたシーンは、まさに再会の涙涙涙のハッピーエンドだったわけで、そんなハッピーエンドを期待して『ロボットドリームズ』を観たとしても、完全に裏切られてしまうのだ。

繰り返すけれど、『ロボットドリームズ』のこの映画、前半の部分で犬とロボットは完全にお別れになってしまうのです…。

もちろん犬とロボットは、そんなことになるとは露ほども思ってもいなかった、と思う。もうこの時が、永遠の別れになるなんて。

彼らが恋人どうしのように戯れていた海――その海水浴場で、突然ロボットが「不動」のトラブルに見舞われ、犬はすっかり動転し、それこそ骨身を削ってあれやこれやと救出作戦を実行するのだけれど、全部ダメで。それで季節を越え、もう一度海岸に出向けるが、そこにあったのはロボットの脚の1本だけ。その時の犬の心境を、どう表現していいのか私にはわからない。

しかしこの映画、ハッピーエンドじゃない、わけじゃない。

新しい生活

ロボットは、鉄くず扱いされて一度“解体”の憂き目を見るのだけれど、奇跡的にそれを持って帰る人が現れて、なにか別の形になりつつも起動復活を遂げる。犬は、ショップで友達ロボットを買い、その新しいパートナーと共に「新たな生活」が始まった。犬にしてもロボットにしても、あの悲劇の夏から約1年が経過して、それぞれ違う生活で過ごすことになったのだ。

彼らにとってのハッピーとはそういうことで、その「新たな生活」が、今の心地よさを形作っていた。

確かにロボットのほうは、全く偶然にして他力で起動復活できたのだけれど、犬だって、後ろを振り向かず今の暮らしを選択することに、必ずしも躊躇しなかったわけではないと思う。それでも最適な方法を選んだ、ということになるのではないか。

そうしてみんなが期待したハッピーエンドは見事に裏切られるが、違うハッピーエンドが見えてくるような、そういうエンディングが用意されていた。

それを明るく表していたのが、あの曲。「セプテンバー」。

この曲を聴くと、どんな事態が生じたって、なんとかなるさ、といいたくなる。苦しいときだって、辛いときだって、つい笑顔が出てきてしまうような「セプテンバー」。だから結局、犬とロボットは不幸なのではなく、「生きるニューヨーカー」なのだと見えてくる。

そう、私は思った。でもね、ニューヨーカーって表現は、やっぱりなかなか使いづらいもの。日本人にはわかりづらい。その都市の生活の世知辛さを感じているからこその、ニューヨーカー。だから、この映画のエンディングはどう思い返してみても、「生きるニューヨーカー」の物語なのですよ。やっぱり。

この映画は恋愛映画か、友情映画か

いい替えて、犬とロボットの彼らは、恋人どうしだったのか。それとも親しい友達どうしだったのか。

意見が分かれる大きな理由は、彼らをオトコとオンナの関係と見立てるか、オトコとオトコの関係と見るかによって違うから――なのではないだろうか。

犬のほうはなんとなくオスっぽいので、オスと仮定していいと思う。ところがロボットのほうは、オスなのかメスなのかわからないというより、ロボットなのだからそもそも生殖器官がなく、オスでもメスでもないのだ。

オスどうしでも恋愛はするよ?

だから、この映画を恋愛映画だと思える人は、異性でなくとも同性でも恋愛感情は起こるもの、という前提で自然に見ることができる人であり、その前提条件に不服だったり違和を感じる人は、この映画を恋愛映画とはみなさない、のではないか。

いや、その前提条件――異性でなくとも同性でも恋愛感情は起こる――自体に異論はないが、客観的に彼らの振る舞いは、友情の産物だよ、という見解もありうるだろう。ひろひろさんはこの部分に関して、このように述べている(note「恋愛には線引きがあっても、友情にはないから。」参照)。

この余白がありすぎる作りによって、我々観客は無意識のうちに、劇中のキャラクターに勝手に台詞を当ててしまっているのではないかと思うのだ。そしてその無意識に当てるそれぞれの台詞は、観客それぞれが生きてきた、経験してきた人生の“そのまま”が反映される可能性が多分に高く、これが「恋愛」のように映るのか、はたまた「友情」のように映るのか、それがその人の対人関係の歴史なのかもしれないなと、わたしはそんなことを考えるわけである。

ひろひろさんのnote「恋愛には線引きがあっても、友情にはないから。」から引用

観客がそれぞれの思いでセリフを当てはめ、ストーリーを形成してしまっているから、解釈が変わってくる。犬はロボットが大好きだから、「愛している」から助け出そうとした…。別の見方では、犬はロボットと手を握り合って「永遠の友を誓った」のだから、その絶対的な義理を果たすべく、ロボットを助け出そうとした…。

アフェクションとラブ

私はあるエッセイを思い出した。

それは、作家・大江健三郎氏のエッセイで、パレスチナ系アメリカ人の親しい友人が送ってきたメッセージの中にあった、affection(愛情)という字を、日本語訳で「友情」と差し記していた。そのたった一つの悩ましい翻訳が、メッセージを受け取った大江氏の滲み出る感情を表しているかのようであり、それがとても印象的だった。

私の経験的な感覚では、もはや日本人的義理感はこの時代に不要ではないだろうかという思いから、それを勝手に、「友情感的愛情」と読み直したのだった。

日本人の若い世代においては、昭和人的友情感なんていうものは死滅しているといっていいもので、私自身、そんな感覚はとうの昔から無かった。

例えば、自分に何らかのアクシデントが発生して、ひょんなことで友達がそれを救ってくれた、とする。彼に恩義ができる。その後彼に対して、様々な形で義理を尽くす。

基本的に恩義は恩義。それを友情ととらえる人もいる。愛とは別物。「昭和世代的友情感」と考えていいものと私はとらえているが、ある恩義から愛が生まれないとも限らない。それはごく僅かな例であり、恩義があろうがなかろうが、理屈抜きで相手を愛でる感情そのものが愛である。だから、「昭和世代人的友情感」なんていうのは、本来考えなくていいものなのだ。

考えなくてもいいのだけれど、そういうのが友情だと考える人が、日本人にはたくさんいる。愛という文字でくくりつけることを避け、ある種の固定観念で感情を纏ってしまっている。でも本当のところは、愛情ひとつの問題なのだ。

それはつまり、affection(愛情)とlove(より強い官能的な愛情)の2つのことである。

犬とロボットはなんとなく、その強い官能的な愛情に突っ込みそうな素振りを見せてはいるが、手を握るのが最大限で、突然の別れがあったせいか、さらなるキスへと愛情表現を発展することは不可能だった。もし彼らが一緒にもっと長く生活していれば、当然キスをするシーンが現れてもおかしくないと思う。

犬はある日から友達ロボットという存在を知り、ロボットさえ傍らにいれば、独りぼっちじゃなくなることを経験的に学習した。もはや最初のロボットとはそれが永続的に築けない事態を理解すると、新しいロボットを買い求め、それが2代目のパートナーとなっただけの話かもしれない。

「友ができる」という認識の過程は、それすなわちお互いの自我に入り込む=領空侵犯するようなもので、その出入り口を開いて、相手の自我を認めるか否かによって、関係性の度合いが決まってくる。ここまではいい、ここからちょっと…という度合い。その違い。その違いが、友達の関係のそれぞれの差となる。最も深く領空侵犯できる状態というのは、affectionからloveへと進展していることを指している。

犬とロボットの関係はきわめて良好であったが、その中途の段階で、loveへの進展が頓挫してしまったのだ。その状況を、私たちは観たということである。

だから、多くの人が、この映画を観て涙するかもしれない。

それはきっと、光景の懐かしさであり、関係性への憧れであり、逆に嫉妬のような感情になるのかもしれない。いずれにせよ、ハッピーエンドの切なさが、込み上げる感情の高揚でそうさせるのだろう。

友の関係として映り、恋人の関係としても映る。実際に、近しい人の例を挙げてもそうではないか。肝心なことは、誰かと誰かの関係がどう見えるかではなく、当事者である「私」と「あなた」の関係が、つまり「私たち」はどんな状態なのか、どんなふうにそれは進展していけるのか、なのではないだろうか。

もし「あなた」自身が、なにものかも領空侵犯させないつもりであれば、友の関係は決して築けない状態を指している。おそらく、誰も「あなた」に近づくことはできない。

いま現在、「あなた」に寄り添うパートナーがいるということは、それはもう、それだけで幸せなことなのである。『ロボットドリームズ』という映画が、「私」にも「あなた」にも夢心地に寄り添い、その温かな真実の鍵を紐解いてくれているのだ。

関連記事

コメント