人生の半分よりもっと多くのあいだ、こうやってなんたらかんたら“文章”をあちらこちらで書いてきたのに、本当に今年になって初めて、「プロの作家になりたい」と、自分で思ったなんて、あまりにも滑稽で恥ずかしい笑い話なのだけれど、一応本気でそうなりたいと思っている自分がいる。とても格好悪い話。

しかももう、そんな今さら“こころざし”なんていえるような歳でもないのだ。はっきりいって、手遅れだ。なれる可能性はすこぶる低い。どうしようもなく馬鹿げている話なのだけれど、これからの残りの人生、自分の心柱を支え、なんとかかんとか稼いでいく手段としては、もう他に何もないんじゃないの? とは思っている。書くことが子どもの頃から好きだったんだ、ってようやく口に出していえるようになったなんて、やっぱり冷静に考えれば、どうかしているわけなのである。

今年1年を振り返るつもりだった。が、そうはならないようだ。

初めてこの文藝ブログ[Petro Notes]を読んでいただいている方々にとっては、〈青沼ペトロって、いったい何者?〉としか思ってくれていないだろうから、人生の半分よりほんの少し多くのことについて、総ざらいして来歴を明らかにしておかないと、この先読んでもらえなくなるのではないかと思うので、そういうことを書いておくことにする。でもなるべく簡単に済ませたい。

結局全体、今ここで何が述べたいのかというと、「2年前」に偶然出合った「写真たち」がきっかけとなって、私の人生の生きる強みが劇的に変わった――というところがミソなのである。

私のウェブ活動の来歴

パソコンを買い、ウェブサイトを構築した30代

振り返ると、20代の頃に演劇活動をしていて、ある日気づいたのだった。

〈これって自分のやりたかった演劇じゃないよなあ〉

そうして演劇仲間から離れた。その後、独りで音楽活動を続けた。1990年代のことだ。

その頃、新しい潮流ともなっていた「インターネット」というものが、自身の微々たる活動を、草の根的に拡張してくれるのではないかと想像を掻き立てて、矢も盾もたまらずデスクトップのパソコンを買い、とあるレンタルサーバーの会社と契約して、自分のウェブサイトを構築。ウェブでのサイト運営を開始した(この時のサイト名は[Photos Symphony])。最初はわからないことだらけで本当に苦労した。それは2000年代初めのこと。私が30代になり始めた頃だ。

だがちょうど、私淑するmas氏が、趣味のクラシックカメラに毒されながら風景や人物を撮り、フィルムをスキャニングしてデジタルデータ化し、エッセイ的なテクストを添えて自身のウェブサイトにアップしていたのを見て、大いに励みになった。というかそれを参考にした。

私はカメラも好きだったから、あちらこちらに旅行して、いろいろな写真をめいっぱい撮ったけれど、そうしているうちに自分で作曲した曲をウェブに上げていくヒントを得たわけである。クラウド・コンピューティングなんていうのが具現化し始めた頃だったか。ブログでの執筆活動もこの頃やり始めて、まだ自覚がないまま“文章”を書き連ねていたわけである。

2011年以降、東日本大震災を機に、なんとなくくすぶっていた過去のわだかまりが消えつつあり、昔の演劇仲間と再会するようになった。

そうしてたちまち、彼らの一部のメンバーと意気投合し、音楽活動を協働してやるようになったのだ。およそ10年間、それは続いた。2019年には踏ん切りをつけてショートフィルムの制作までやりこなした。だが、ちょうどコロナ禍の煽りで完成が延び、2022年夏にようやく完成。その作品のネット上での公開に踏み切った。その直後、思わぬ事態となる。

品位のかけらもない知人の言動に裏切られた

私の個人的な“ツイッター事件”について書いたのは、2年前の2022年12月22日付「〈再録〉果てしないツイッター論」であった。ある“知人男性”の幼稚なわいせつ投稿を察知して、SNSのみならず一切のリアルな交流関係を絶った――という話…。

はっきりいえば、その“知人男性”というのは、若い頃の小劇団時代ともつながるメンバーでもあったし、もっとはっきりいえば、ショートフィルムの出演者の一人でもあった。道徳・倫理に反する不謹慎な投稿。不謹慎でありながら、その“知人男性”はその投稿を日課とし、慣習とし、公共の場で悪びれる様子が全く無かったのである。本人はそれをジョークのたぐいと思い込んでいるようだが、そんな悪辣なジョークで笑える者はこの世にいないことを知らないのだろうか。

私は決断し、メンバー及びグループ全体の個人的かつ組織的なお付き合いのいっさいを、断絶するにいたる瑣末となった。直前までウェブ上にアップしていたかかわりの深い作品はもとより、過去に遡った作品の全てが穢らわしいものと思えたので、そのあたりの経緯から、かかわった作品のリストやポートフォリオなどを総ざらいして抹消し、痕跡を残さないようにした。意外なほど心理的な影響が大きかったのである。

そこからの新しい2年間の始まりのきっかけとなりえたのは、ナショジオの素晴らしい写真のおかげだった。たった1枚の写真を眺めるだけで、物語がふわっと溢れてくるのだ。ひどく邪悪に満ちた私の体内の汚水が、一気に外に流れ出て浄化したような、そんな心境の変化を味わった、まことにドラマティックな写真群であった。ちなみに、昨年の11月にスタートした「人新世のパンツ論①―プロローグ」で、最初に披露したブリーフがBETONESだったのは、ナショジオの広告の影響があったからである。

沸き立つ写真力の源泉

『ナショナル ジオグラフィック』(NATIONAL GEOGRAPHIC)の日本版(日経ナショナル ジオグラフィック社)2022年12月号。「特別編集版 写真が記録した1年」。ナショジオのカメラマンたちが記録した鋭意な写真の数々――。本の中で私の心をとらえた5つの写真について、余計な解説を挟まずに記しておく。

写真家エイミー・トンシング(Amy Toensing)は、アメリカのバーモント州バーリントンにあるシャンプレーン湖で寒中水泳を写した。地元の若者たちの、寒中水泳の様子。

泳いでいるわけではないが、どう考えても冷たく危険――という局所にヒトはなぜか惹かれてしまうのだ。滝に打たれるのと同じように、自身の中の悪いこだわりや煩悩を一掃してみたいという思いからなのか、あるいは単に、自分の我慢強さを試してみたいという発想からか…。

その若者たちは、分厚い氷の上に、自撮り用のスマホをセットしていた。おそらく彼らの一人が、その動画をYouTubeかどこかにアップしたはずである。ともかく、見ているだけで寒さを感じてしまう、それでいて躍動感を感じる写真だ。

アナスタシア・テイラー=リンド(Anastasia Taylor-Lind)は、ウクライナ侵攻でウクライナとポーランドの国境に近いプシェミシルで、難民となっている母子(18歳のオクサナ・ハプバロワとその母親)を写し、さらに意味深な言葉を残した。

撮影の際、この母親が「難民らしく見えた方がいい?」と冗談を言ったとき、写真家がこれまで、家を失った人々をどれほど紋切り型で撮ってきたのかを痛感しました。

『ナショナル ジオグラフィック』2022年12月号より引用

紋切り型ではない〈なんじゃこりゃあ!〉の写真もある。

写真家マチュー・パレイ(Matthieu Paley)は、パキスタン北部のフンザ渓谷シスパーレ氷河で、若者たち3人の、“カボチャの仮面”をつけた姿を写した。

2つの氷河――「男」と「女」の氷河――を結びつける古い儀式を再現したのだという。《「男」と「女」の氷河から氷を集め、山中の日陰に掘った穴に入れて、そこから新たな氷河が生まれて渓谷を潤すことを願う》。

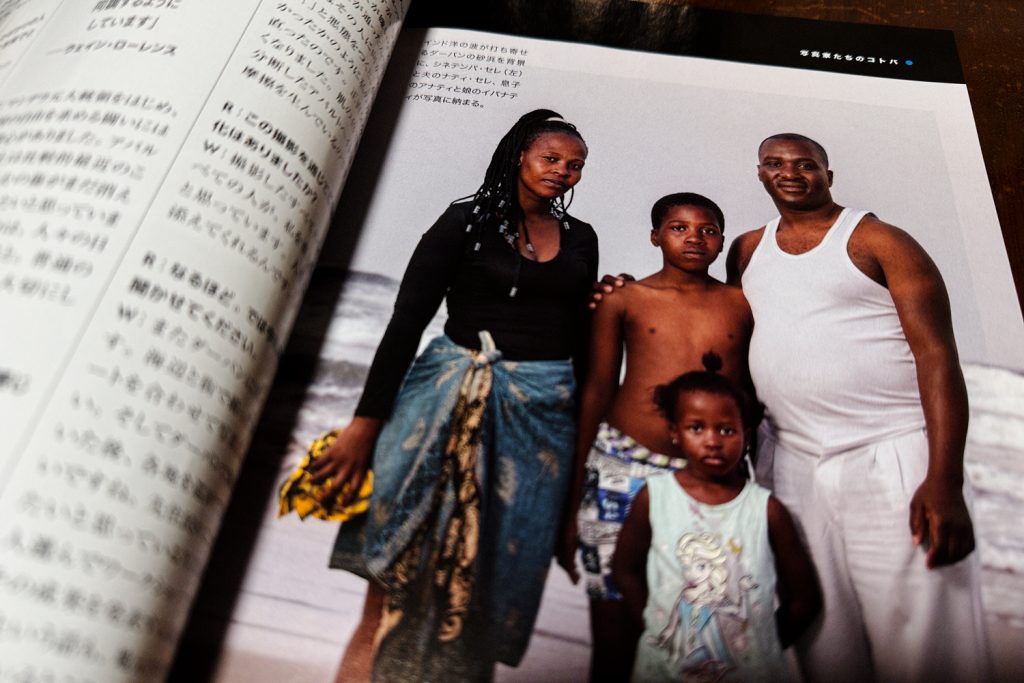

インド洋に面した南アフリカのダーバンの海岸で、現地の4人の家族を写したのはウェイン・ローレンス(Wayne Lawrence)。

息子アナティと娘イバナティの傍らにいる妻シネテンバ・セレ、夫のナティ・セレ。写真家のローレンスはネルソン・マンデラ(Nelson Mandela)元大統領とその民主的自由主義に関心があり、アパルトヘイト(人種隔離政策)が今も摩擦を生んでいるとも述べている。

アパルトヘイトは1994年に撤廃されたが、ダーバンの海岸の海水浴場にはかつて、“WHITE PERSONS ONLY”と記された立て札が設置してあった。そうした暗がりの過去の記憶が残る砂浜で、セレ一家がなんともいえない視線でカメラのレンズを見つめている姿は、遠い日本人の愚かな私に対し、〈あなたのそんな苦患なんて屁でもないわ〉といわれているようで、我が身が縮まる思いがしたのだった。

レナ・エフェンディ(Rena Effendi)は1匹のチョウと、アルメニアで暮らす白髪の男を写した。まるで英国の図書館に秘蔵されている中世の古書を真上から眺めたような紋様のあるチョウは、「サティルス・エフェンディ」という希少な固有種なのだ。

なんとソ連時代にアゼルバイジャンの昆虫学者だったというレナの亡き父ルスタム・エフェンディにちなんだ名だという。では、サティルスとはいったい――。

この「サティルス・エフェンディ」を探し求め、レナはルスタムの弟子であるパルケフ・カザリアンを訪ねた。そして標本を見せてもらった。立ち上ったタバコの煙が、まるで心霊現象のエクトプラズムのようであるが、白髪の男がその人である。なんとなくアーネスト・ヘミングウェイ(Ernest Hemingway)にも似ている。そうそう、この時全く思いもしなかったが、私は今、ヘミングウェイの全集(三笠書房)を買い求めるべきだと気づいたのだった。

§

なにか救われた気がしないか。

何のつながりも、確たる根拠も乏しいが、まだ可能性はある――とさえ思えたのだ。

こうしてそれまでの、私の拙いキャリアを人脈もろとも一掃し、新たな日常生活を送ることができたのは、ナショジオのこれらの冴えわたる写真のおかげだ。写真の中の、それぞれの物語――。それらが何か、向こうから語りかけてくれているようである。私は鋭気を漲らせることができた。

今、この2年間の終末である祝祭日から晦日にわたる日々は、私の人生で最もロマンティックな最良の足跡を残したのである。

(2024.12.29)

関連記事

コメント