懐かしい“A子”の国語教科書から、高村光太郎の詩を選んで読んだ。

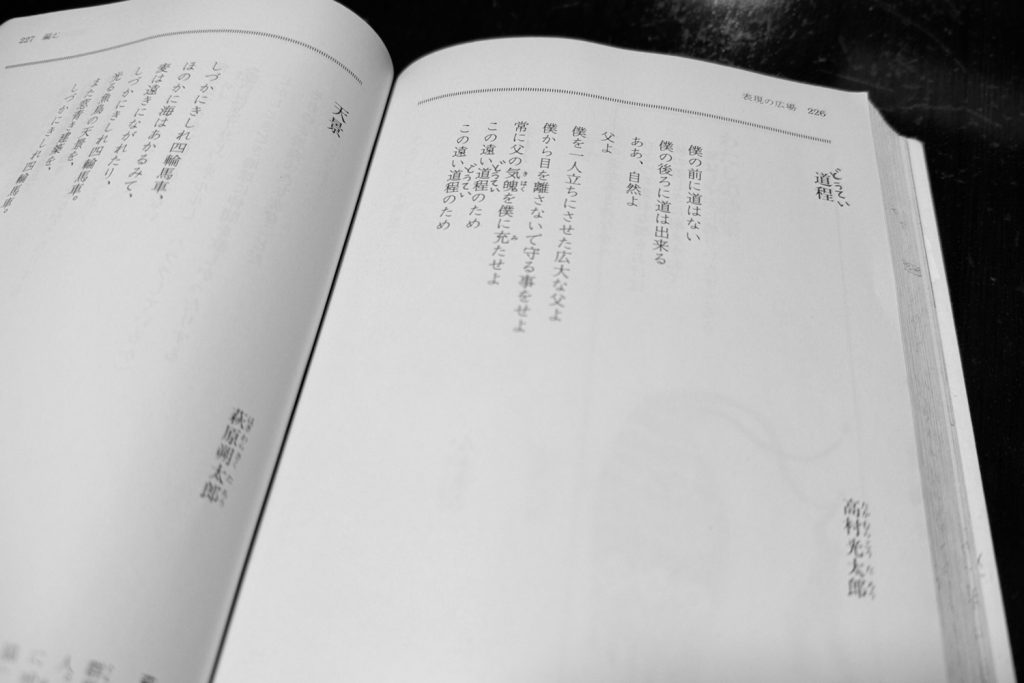

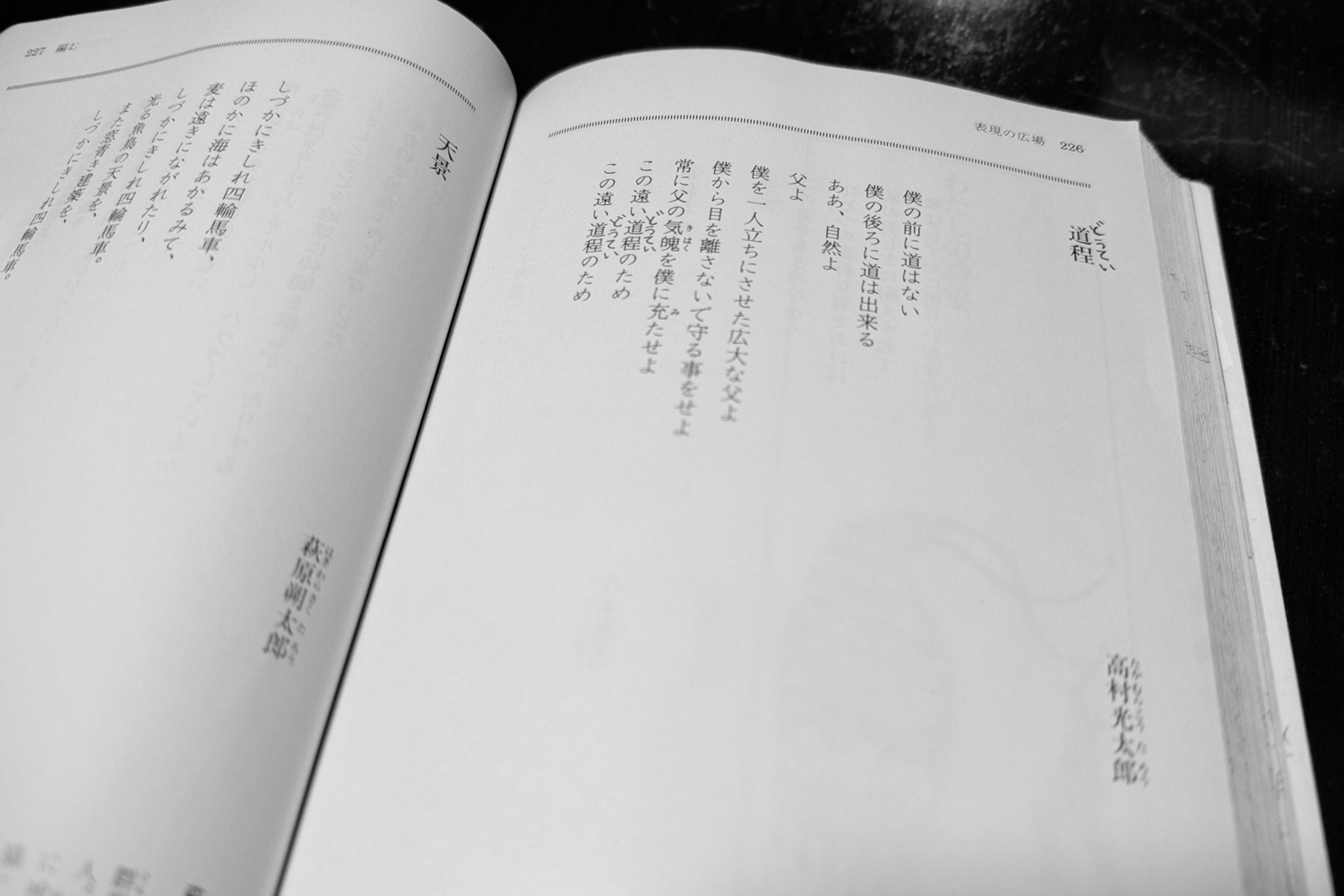

「道程」。

僕の前に道はない

高村光太郎の詩「道程」引用

僕の後ろに道は出来る

ああ、自然よ

父よ

僕を一人立ちにさせた広大な父よ

僕から目を離さないで守る事をせよ

常に父の気魄を僕に充たせよ

この遠い道程のため

この遠い道程のため

小学校時代の友が、思春期を経て高校3年の17歳の時、私の家にやって来た。そこで長々と語り合ったこと――。それは、もうすぐ自分たちは18歳になってしまうこと。進学が不安なこと。そして何より切実なのは、いま現在の高校生活が、決して満ち足りたものではなかったこと――であったが、ほとんどそれは友の一方的なおしゃべりであって、私はほとんど聞き役に回っていたのだった([Utaro Notes]「17歳の告白」)。

その時は何も不安げではなかった自分が、やがて演劇活動に始終し、その目指すべき的を射ていない「おもちゃ演劇」に辟易した挙げ句、そこから抜け出ようとしていた20代の半ばは、私にとって意外なほど壮絶であった。ようやくあの友の心持ちが自分にも降りかかってきて、友が繰り返し語っていた高村光太郎の「レモン哀歌」が脳裏にこだまするのであった。

そうしてA子からもらった中学の国語教科書(平成6年2月5日発行)を開き、高村の「道程」を読む――というよりは、眺めるのだった。お気楽の時間ではない、真空の長い時間が過ぎていく。

真空の境地の中から、落胆をかかえ、私は新しく孤独な道を歩むことを決心するのだった。愚直にいえば、A子のいない寂寥とした世界に挑むのだと――。

「道程」が響く

今、それを読み返すのだった。もはや、あの友への思慕や、A子への虚無など微塵もない。といえば嘘になる。しかし、それだけの長い年月が経った。身も心も変容し、あれらは若かりし思い出の泡沫となってしまった。

高村は「道程」という詩で、未来への高みを単純に示唆していたわけではないだろう、と思った。むしろ、置き去りになっていく自分を見捨てるなよ――という利己的な可愛らしい悲鳴ではなかったか。ナイフを持った自分の右腕を背後に回し、その背中にナイフの刃先を何度も突きつけるような心境。痛みは軽いが多少出血する。

そうやって自分で自分を脅すのだった。高村の心境とはそういうものではなかったか。私が長い時間この詩を眺めていたあの頃のあの時だって、こう思ったのだ。国語教科書で「道程」の授業に挑む中学生は、かまうこっちゃない、先生に訊けばいいと。

「先生、高村光太郎のドウテイって、あのドウテイのことっすか?」

教室でどっと笑いが起こるだろう。そんな笑い話から始まったっていい。詩は、ことばの響きを味わうもの。記されたことばの響き・音韻から、あのドウテイを連想してしまう中学生がわんさかといたわけだ。それはヒトがヒトとして順調に、世の中に育まれてきた証拠なのである。

空白はやがて茶色く濁る

ドウテイ。道程。

①その地に至る道のり。②ある所・状態まで達する途中。過程。

『岩波国語辞典』第八版より引用

ちなみにそれを辞書で引くと、もう一つのドウテイは、そのすぐ右隣に記されていた。引用するまでもない。中学生なら誰でも知っている。

この「道程」の詩の短さが活字として紙を埋め尽くしていないから、紙の半分以上が真っ白い。高村の詩を味わう時、私はいつもそのことが気になってしまうのだった。空白部分の、紙の白さ――。

それはなんだか心細くて淋しげで、孤独の様と似てやしないだろうか。例えば寺山修司の詩よりも、高村の詩のほうが、遥かに孤独さがにじみ出ている気がする。しかし、紙というのは劣化するのだ。かつてこの教科書が生き生きと扱われていた平成の時代には、本当にそこは純白の空白だったはずである。今や紙は煤けて、薄茶色に濁ってしまっている。

孤独に苛まれ、やがて新しく恋をし、肉体は結合し、家族となる。相手を敬うが、どこか悲しい。はち切れんばかりの恋は、過去の遺物となって愛情に取って代わるが、それはヒトによりけりだ。冷めた愛に憂うこともできずにいるヒトたちは多い。だから全て、純白のままではいられない。

この詩に出てくる「父」は、「自然」の意味とほぼ同化している。それは肉親を意味する「父」なのか、「自然」の形而上の「父」なのか、崇める対象はどちらとも読める。

先に道は無く、後ろに道が出来る――。《守る事をせよ》、《僕に充たせよ》とはいったいなんだ。それは、道程を築くのに、遥か遠くかかるから。果てしないから。背中を押せということか。要するに不安なのである。確かに後ろに道は出来るが、この後ほったらかしにして振り向かずにいれば、その道は遠くから風化する。誰も歩かない道は、再び粗野な地べたとなるだけだ。「自然」も「父」も、おまえだけにかまってはいられない。

この詩は1914年2月に制作された。高村が32歳の時だ。岩波文庫の『高村光太郎詩集』〔「道程」より〕所収である。

高村の詩の多くを眺めていると、それらは物事の欠けているもの、不完全に思えるもの――などからくる不安げな心持ちを表しながら、誉れとして、あるいは美として、彼は事象を丁寧に扱い昇華しているのがうかがえる。観念の創作であり、弱さとして輝いているものへの観察的創作といえる。

同じ空白の真白さであっても、岩波文庫で読むそれと、古い中学の国語教科書に示されている白さを眺めるのとでは、私の心持ちは天と地ほどの差がある。逃れられぬ経験の過去があるから。

しかし、それもだんだんと忘れていき、経験の相貌よりも、目の前の生きたパッションそのものに感動することが増えたかもしれない。「道程」が新しかったのである。

関連記事

コメント