個人的な文学散歩の系譜として、長年続けているのは、岩波書店と筑摩書房のPR誌を定期購読していることと、各出版社の文芸雑誌を乱雑に買って読んでいること。あ、でも文学のカテゴリーには外れるけれど、映画の評論雑誌『キネマ旬報』も定期購読していて、これも一種の文学的な味わいなのではないかと思うので、そんなこんなが私のいたいけな文学散歩の範疇なのであった。

で、いつも読むたびに、魔界に突き落とされて日常にすぐに戻れなくなってしまう岸本佐知子さんのコラム「ネにもつタイプ」。もうそろそろ説明はいらなくなってきたと思うが、このコラムは筑摩書房のPR誌『ちくま』に絶賛連載中。

前回はなんだっけ?

そうそう、思い出した。電話だ。一度しか会っていない知り合いの方から電話がかかってきて、知ってか知らぬか岸本さんが観たばかりのミュージカルの話を、「偶然を装って」延々とされてしまった――。

今回もまた、意外と恐ろしい話なのであった(そうか?)。『ちくま』2025年5月号(No.650)「ネにもつタイプ」。サブタイトルは、「ハローワーク」。

翻訳で「海パン」はありなのか?

とっくりセーター

岸本さんは翻訳(英訳)の仕事柄、その訳語が死語であるかどうか気になるそうである。

いや、まあ、そりゃそうだ。

敢えて死語であることを承知で、その語を用いて訳す――ということは、あるのかもしれない。しかし、いくらなんでも、「とっくりセーター」はないだろう。英語のTurtleneck sweaterは「タートルネックのセーター」、あるいは「ネックセーター」の訳でよろしいのではないか。

〈ビートメーカーのマーティンギャリックス(Martin Garrix)氏は、ブルーの縞のとっくりセーターを着ていて、赤ら顔で私の目の前を通り過ぎた〉――なんて書いてある小説があったら、ぜひ読んでみたい。思わず私は口に含んだコーヒーを、毒霧殺法のようにして吹き出してしまうだろう。

むろん、岸本さんも「とっくりセーター」が死語であることを認めている。皆がそれを死語であるとわかった上で、雑誌『an・an』(マガジンハウス)の“今どきのとっくりセーター特集”を見てみたい気がする。フォトモデルとなったべらぼうの横浜流星さんが、まっちろな「とっくりセーター」を着てニヤけているグラビアがぜひ見てみたい。

遅ればせながら、「とっくりセーター」っていうのは、昭和時代に流行ったいい方。ちなみに、とっくり(徳利)は死語ではない。

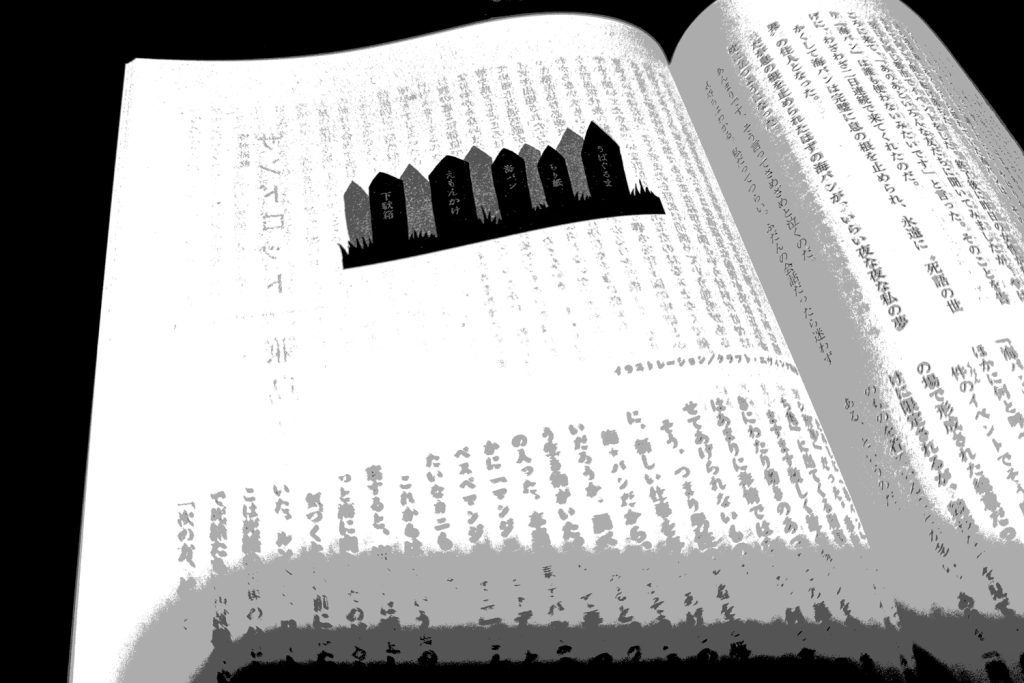

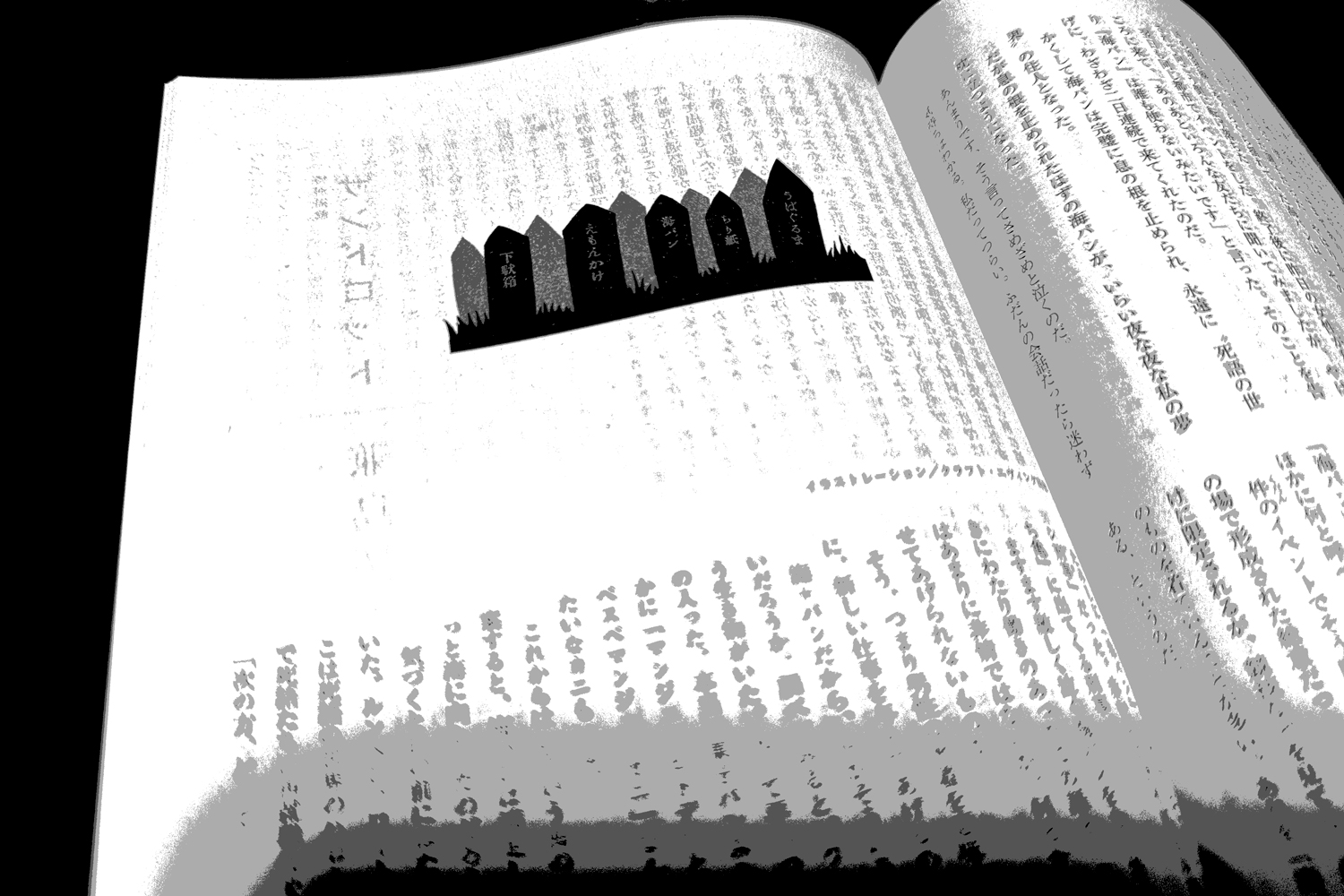

海パン

岸本さんが悩んだのは「とっくりセーター」ではなく、「海パン」だった。「海パン」は死語なのかどうか。

海水浴などで穿く男性用の水着を、昔から「海パン」と呼んでいた。当たり前のように。しかしどうやら、「海パン」はいよいよもって死語――らしい。

岸本さんが参加したイベントの観客の方で、若い女性からご指摘いただいたそうである。死語です、自分で使うことはまずありません、ときっぱり。

このきっぱり感が逆に疑問に思うわけである。しかし、翌日のイベントにも、その女性はいらしたそうだ。ダメ押しとばかりに、「あのあといろんな友だちに聞いてみましたが、やはり『海パン』は誰も使わないみたいです」といわれ、決定的となった。《かくして海パンは完璧に息の根を止められ、永遠に“死語の世界”の住人となった》。

斯くいう私も、それが「死語である」という認識が希薄なまま、昨年8月、[Utaro Notes]の「人新世のパンツ論⑪―安心安全なトランクスと海パンの話」の稿で、海水パンツ=海パンの語を多用してしまった。多少、屁理屈をこねさせてもらえるならば、あの稿で登場した高校卒業後くらいの頃に穿いた「Uncle Croc’s Block」の水着は、当時明らかに「海パン」と誰しもが呼んでいたものであり、そのままそう呼んで書いたにすぎない…。うん、屁理屈です。

昔は、「泳ぐ」といえばだいたいのところ、「海(川)で泳ぐ」ことを指していた。現代で「泳ぐ」というのは、むしろプールでの競泳を指す場合が多いのではないか。だから男性用の水着は「水着」なのであって、「海パン」ではない。海じゃないから。海は関係ないから。

だがね、例えば夏、海水浴場に行って、「ねえ、水着持ってきた?」と口を滑らすのは、どうも変な気がしないか。「ねえ、海パン持ってきた?」の会話のほうがしっくりこないだろうか。いや、もう屁理屈かもしれないし、その感覚自体が旧世代のアタマなのだ――と、客観的に思ったりしたが、別に残しておいてもいいんじゃないか。

「海パン」は本当に死語なのかどうか。

死んでいるとも生きているとも釈然としない浮遊霊のようなもの。あの世にいる心霊研究家の中岡俊哉先生に訊いてみる必要があるようだ。

海パンを菓子パン動物にして成仏させる

ところでやはり、岸本さんも夢に出てきたそうである。「海パン」の霊が。

あんまりです、といってわんわん泣くのだという。あまりに悲しげな「海パン」のために、岸本さんは「新しい仕事」を与えてあげることを決心した。

海にいるウニの種に、「スカシカシパン」という生き物がいるそうだ。《丸くて平べったくて、ところどころに透かし模様の入った、本当に菓子パンみたいな生き物》。

それから、「マンジュウヒトデ」というのもいる。「スベスベママンジュウガニ」というカニも…。ほんとうかいな。

調べてみると、岸本さんの幻想でも幻覚でもなく、実際に地球上に生存しているのだ。学名はCulcita novaeguineae。別名ウミバコ。これ、なんだか観たことある。そうだ、昨年私が宮城県仙台市にある水族館を訪れた時、こんなヒトデを見た気がする。

「スベスベママンジュウガニ」(Atergatis floridus)は、甲羅に奇妙な紋様のあるカニである。まるで甲州印伝の財布を見ているかのようだ。甲羅にして甲州。別に関係ないか。ちなみにそれは毒ガニだそうである。

ともかく、菓子パンみたいな名の海の生き物のことを、新しく「海パン」と呼ぶことにしますねと、その霊に提案したら、なんと「海パン」は満足して消えていなくなったそうだ。《きっと海に向かったのだろう》。なんじゃそりゃ。パンツじゃなかったのか。

こうして岸本さんは、自らの生業として、“死語の世界”にいる彼らを呼び戻し、復活命名していわば《再就職先を斡旋する》ハローワーク係員と化したのだった。カニを一煮立ちしたら、忘れてしまうくらいの淡い余話である。

§

もし私の父がいまだに存命であったなら、昭和一ケタ世代なので、たぶん〈「海パン」は「海パン」だろう!〉というだろうし、「とっくりセーター」だって普通にいうと思う。むしろ“セーター”を外して「とっくり! とっくり!」と連呼するに決まっている。「メリケン粉」だって普通にいってましたよ。私はまだ高齢者とは呼ばれたくないが、達者な高齢になれば、死語だろうがなんだろうがへっちゃらです。実際…。

死語というわけではないけれど、例えばアメリカ人を悪くいう時に、すぐ“ペリーの黒船来航”の話を持ち出す人がいたとしたら、それはかなりやばい。ほんと、昔はけっこういましたが。

唐人お吉の話まで持ち出してきたら、それはやばすぎ。古すぎます。

翻訳で死語を用いるのはタブーなようだが、一般家庭のファミリーで孫に死語を用いて話をするのもタブーではないか。小学生の子どもが、あれを「メリケン粉」と覚えてしまったら厄介すぎる。あなたの夢枕に、そろそろトランプさんが立ちますよ。

では、この話はこのへんで。シー・ユー・アゲイン。ちと古いな。

関連記事

コメント