コレが気になり始めて止まらない――私の思うがままのスクショ記録から、世の中の態やヒトの心の中をあぶり出すバグる世界。前回のお坊っちゃまたちの話から間髪入れず、さらにバグる世界を堪能してみたい。

O君先生

Utaro Notesで「孤独と神話」を書いたのは、もう13年前になる。

そう、小学校の同級生の話。その頃の話。

名前はO君。O君はサッカーの少年団に所属していて、いつもなら放課後、グラウンドでサッカーの練習をしているはずだった。なのに。

その日にかぎってサッカーの練習をやらず、教室で彼に呼び止められた私は、ひっそりと暗闇の中の図書室へと二人でかけ降りていったのだった。――そうして気がつけば彼は、図書室で熱心に“性教育の本”を読み出し、私は思った。

普段こんな真面目な少年が、いまは他に誰もいない暗闇の図書室の中で、全く食い入るように、性の本を覗き込んでいるではないか…。その光景を見た私は、O君がとても愛おしく、美しく、まるで阿修羅像のように見えたのだった。

それから、だいぶ大人になってからの話――。

O君が社会人交響楽団の一員で、ゴードン・ラングフォード(Gordon Langford)作曲の「ロンドンの小景」(“London Minitures”)でトランペットを吹いたことを、私はどこかで見聞し、フィリップ・ジョーンズ・ブラス・アンサンブル(Philip Jones Brass Ensemble)のCDで、その鮮やかで軽やかな一連の曲々の、スケルツォからフィナーレのマーチまでを聴き入った。そうしてすっかり、少年時代の彼の姿を思い出すのだった。

大人になって、彼は学校の先生となった。13年前の随筆ではそのことに、一つもふれていなかったけれど。

フルスペックの教師

ところで今、かれこれ4年くらい前のコロナ禍の時に、彼が学校の広報誌か何かに「書き下ろした」ある文章を、私は読む機会があった。

彼はその時、学習進路部長であった。いうなれば責任ある立場にいたわけである。むろん彼は今もそれを全うし続けているに違いない。お互いにそういう歳になったのだなと、私は深くため息をついて、それを読み続けたのだった。

文章の内容は、おおむねこういうこと。

コロナ禍で緊急事態宣言下となり、学校が休校という事態になり、オンライン授業を選択せざるを得ず、その配信を適宜行う際の、技術的な面と運営そのものに当たって、学校側はこれはこう、あれはこうと対応を施した…。また、そのオンライン授業の効果と、逆に不十分な点をさらって今後、しっかり補っていきたいカクカクシカジカ、云々――。

こんなぐあいで読めばやはり、書いているのは現役バリバリの学校の先生なのだから、文章の構文はそつがなくお見事だな、と感心したわけである。

中学校まで同じ学校にいたあのO君が、いやむしろ、ほとんど小学校の時の印象しかないあのO君が、こんな立派な文章を書いてるなんて――。まるで大人の先生みたい。

いや、だから、彼はもうとっくに大人で、しかも先生なんです…。

私にとって、新鮮な驚きでしかなかった。〈何を申すのだ、同級生の青沼くん〉と、向こうからお叱りの声が聞こえてきそうだが、やはりさすがは、学校の先生。規則正しい生活の中で、襟を正し、友愛を重んじ、その人徳で生徒たちから愛されているに違いない。

デジタル塵である青沼ペトロの作文

それに比べ、私など、いや私の日常なんて、微々たる虫の蠢きに近いもの。いったいこの私のどのあたりが、襟を正しているといえるのだろう。

なにが文藝ブログだ。なにが[Petro Notes]だ。こんなくだらないことを必死に書いているこの作文野郎の行為自体も、ほんとにほんと、何の意味もないし、人の役にも立たないし、ろくでもないクズだ、デジタル塵だ――と気づけば、猛烈に胸が締め付けられるのだった。

はい、窒息です。

というわけではないけれど、そもそもの話、彼と私とでは、育ちが全く違うのである。

髙橋藍さんの二股生活

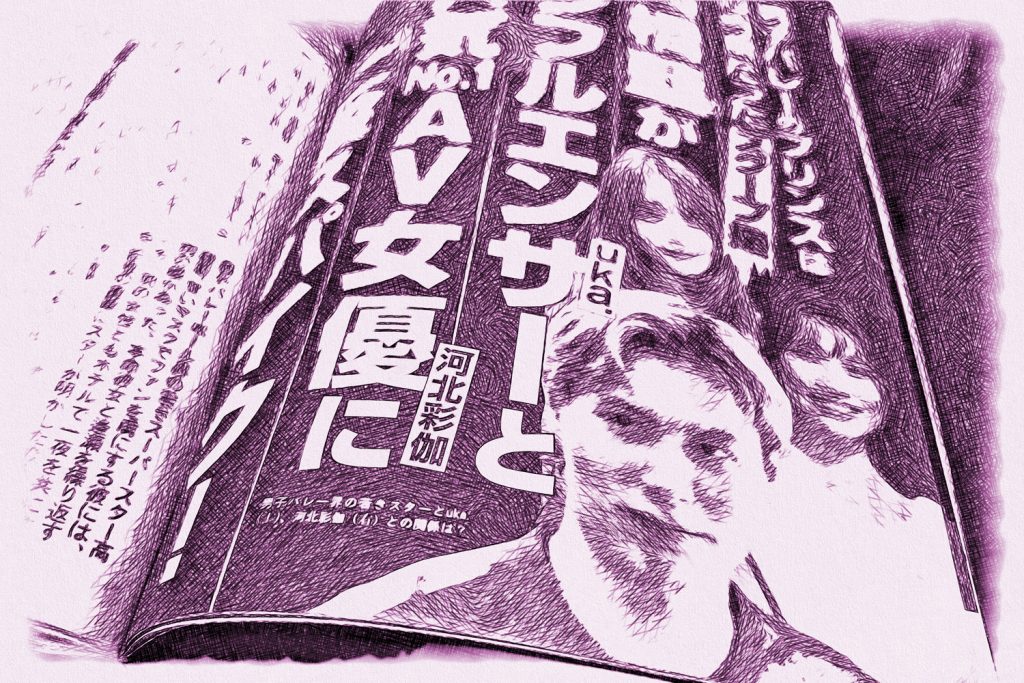

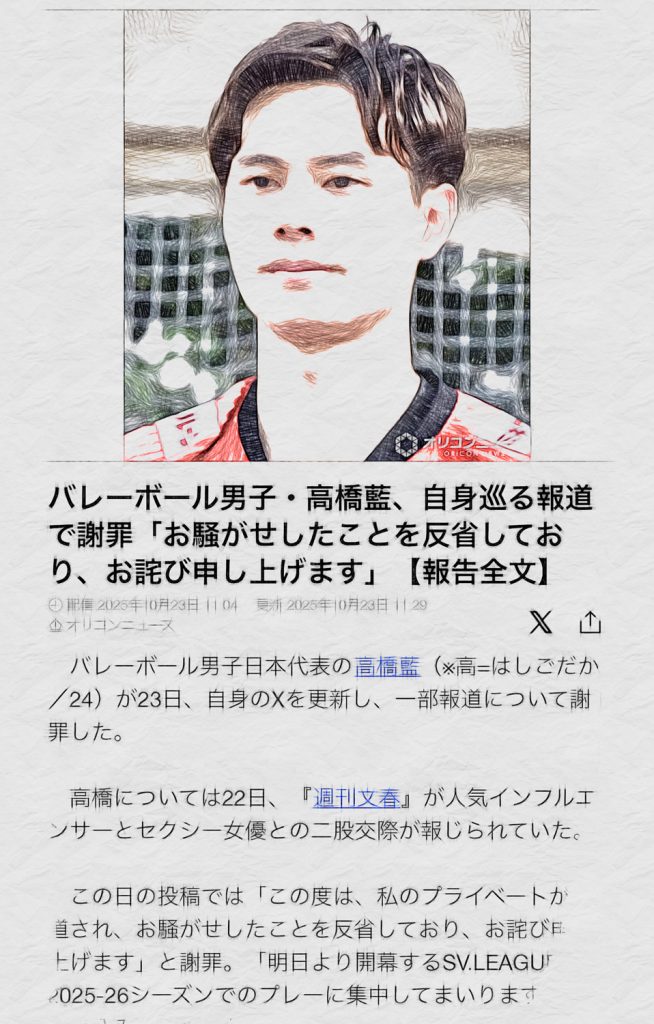

そんなことを考えている最中、『週刊文春』(2025.10.30/11.6秋の特大号)で驚きの誌面を覗き込んだ。そうしてまた違った感慨深さを私は覚えた。

だって、あの有名な男子バレーボール界の王子様・髙橋藍さんが、かっこよく“フタマタ交際”とやらで、あっちこっち日本中、いや世界中を駆けずり回って、それぞれの愛の巣で育んでいると、知ったのだもん――。

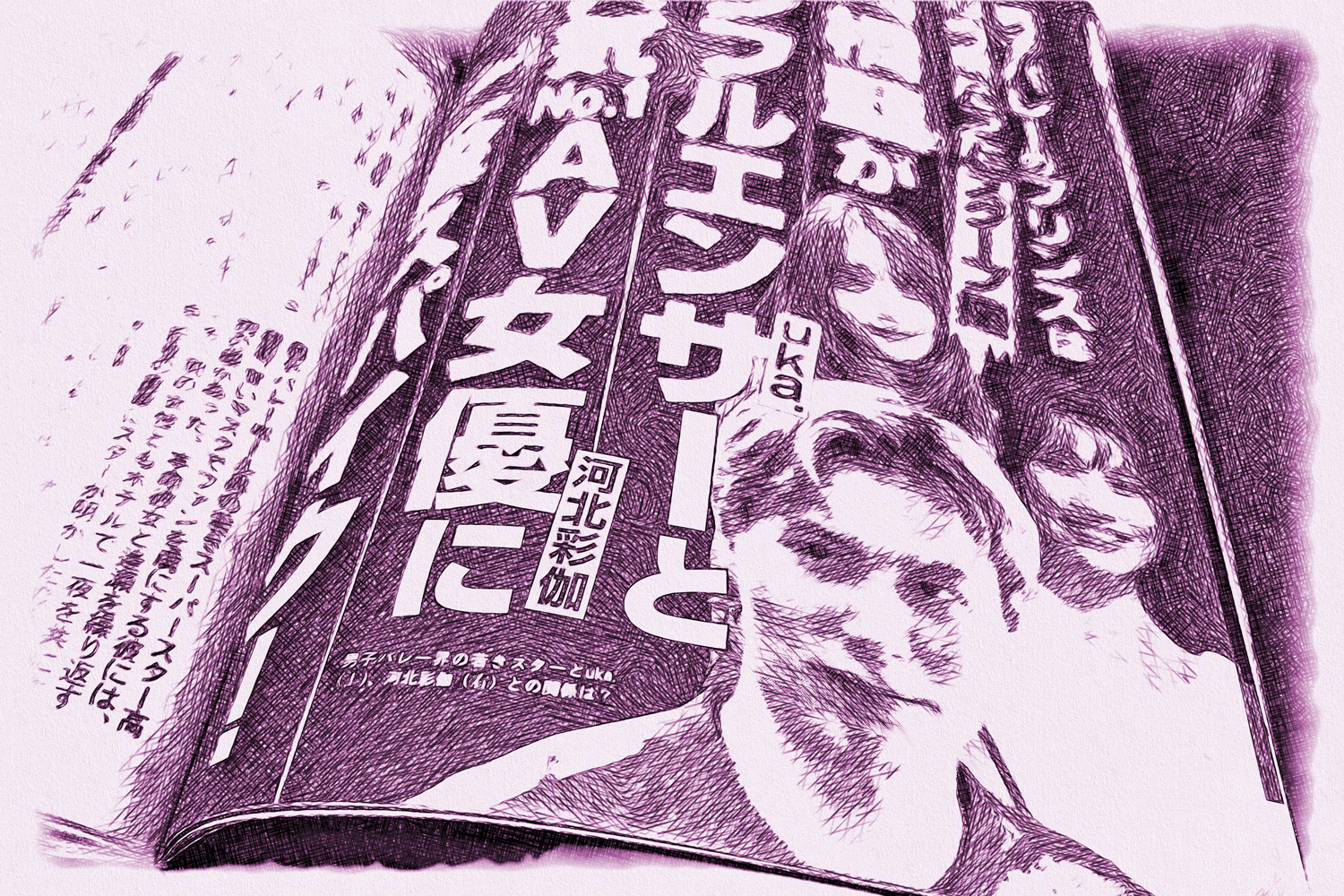

誌面の見出しはこれ。「男子バレーのプリンスは超肉食だった(スクープ撮)髙橋藍(24)がインフルエンサー(uka.)と人気No.1AV女優(河北彩伽)に二股スパイク!」。

二股スパイク!!!!

若いから、まさに超肉食

私、子どもの頃はバレーボールに疎くて、テレビアニメ『アタックNo.1』のエンディングテーマ「バン・ボ・ボン」(歌・伊集加代子)で覚えました。

さあ、レシーブ! トス!

ジャンプ! スパイク! アタック!

あんなに大人しく真面目そうに見える藍さんだって、まだまだ体は若いのだ。あっちこっち忙しく仕事で駆け回り、それでももっと! もっと! と、くたくたになるまで身も心も何かに打ち込みたい、励みたい衝動が抑えられないのだろう。つまり彼の生き様そのものが、

さあ、レシーブ! トス!

ジャンプ! スパイク! アタック!

なのです。

みんながバン・ボ・ボーンと注目している国際試合が済んだ後、なんとその深夜、個別のタクシーで六本木の街に落ち、食事をし、さらに夜が深く深く、深まってから、二人の愛の影は、外資系の高級ホテルに消えていく。

とはいっても、真剣交際する人は別の人。

他の選手達と合コンをして楽しんだ帰り、その人と二人だけで真夜中のホテルに消えていったり。しかも誌面をよく読むと、フタマタどころではなかった。あっちやこっちやと違う女性が真夜中に現れ、愛の影となって消えていく。そんな藍さんのバン・ボ・ボーンとした“超肉食”狩猟活動ぶりが誌面からうかがえたが、彼も襟を正そうとする人であり、なんとかかんとか文春の記者の質問に答えている。真剣交際? 「いや、友達です」。

私もこれを読んで襟を正そうと思うわけである。

マジメにフタマタを調べてみた

さて、フタマタということばについて、私はちょこっと調べてみたのだ。フタマタって、よくフタマタソケットとかっていうよね。あれとは違うのかしら。

三省堂の『新明解国語辞典』(第八版)をひらいてみる。

フタマタ――二股は、二叉の意であり、《先が二つに分かれていること(もの)。一方に決めずに、両方の用意をすること》。

うーん、ここで私がよくわからないのは、股(マタ)というのは腰から脚(足)が2本に分かれるところを指すのだよね。それじゃあ、二股の語釈と同じじゃないかと。つまり、股=二股というわけ?

だとしたらじゃあ、さっきの文春の見出しは、「…AV女優(河北彩伽)に股スパイク!」でいいんじゃないか。

股スパイク!!!!

でも、やっぱり、股スパイク! じゃ、ピンとこない…。しっくりいかない。

で、『三省堂国語辞典』(第八版)をひくと、二股の語釈はこうあった。《[=股の両側]本来は一方に決めるべきなのに、両方にかかわって利益を得ようとすること。同時に二人の恋人とつきあうこと》。

わかった。つまり、二股とは、両の股という意で、それが二人の恋人云々ということになるのだ。「二股膏薬」(内股膏薬)という語もある。あっちにもこっちにも貼り薬が張り付いちゃう(サロンパスにしたほうがいい)。それから、二股と同じ語義で、二道といういい方もある。

もう書くことない。終わりです。

私がいいたかったのはそんなことじゃない

ここまで書いてきて、おや? っと思った方も、中にはいるかもしれない。

あの人、“彩花”じゃないの?

そう、中途半端にご存知のあなた。私も同じに思ったのだ。“彩花”じゃない?

いや、AV女優の河北さんの“彩花”は、旧芸名なのです。今は“彩伽”ですって――。文春さん誤字じゃなかった。

ほら、股=二股って考えちゃったのと一緒で、股を内側から見たら、右股(腿)と左股(腿)があるじゃないって話で。日本語ってなかなか難しい。こまかい。おんなじのようでいて、指してるものが、ちょっと違うんだな。両の股だからね――。これぞまさに、バグる世界。

§

「ロンドンの小景」って、けっこう賑やかで華やかな曲なのである。いいかえると、ロンドンをイメージした、ちょっと猥雑な感もある俗っぽい曲。演奏する側としては、ものすごく難しい曲だと思う。けれど、単純に聴いてて楽しくなってくる曲でもあるのだ。暗い曲より明るい曲を演奏するほうが難しい、というのがミュージシャンたちの本音だったりする。

O君は小学校の時までは、私のような不埒な人間にも付き合ってくれた。友達として。そのことは存分に感謝したい。

でも、やっぱり、大人になってみるとよくわかるのだが、あの頃からも含めて、私とO君は、決して同じ穴の狢(むじな)ではないのだ。しみじみとそういうことがわかってくる。あの頃、同じ教室にいて、同じ仲間だったけれど、先に伸びていくであろうそれぞれに見えてくる未来の道は、やっぱり別個。おんなじじゃない。そういうことに鈍感だった私は、O君のちょっとした寂しさだとか覚悟とかに、気づくことができなかった。それは本当に申し訳ないと思う。

彼は学業の道を突き進み、教師となった。そう、彼が乳母車を押してた思い出ね。まだ憶えてる。私は声をかけることができなかった。それとやっぱり、あの時の、“性の本”を熱心に読んでいた思い出。あれが結局、乳母車につながるんだからね。どれもこれも、微笑ましい昔のこと。とても今、彼と面と向かって対話できるほど、私の存在は彼の高さには生きていない。

ドブイタの底に張り付いた虫のようなもの。

大人たち学生たちから賛同を得られる文章を書き上げていた彼とは違い、二束三文の価値もない文章を書いているのが、私――。私という存在。ドブイタの底で、別に喘いでいるわけではないけれど、ひっそりと生きていることは事実。こんな“バグる世界”の文章なんて、誰が好んで読んでくれるのだろうか。身を隠したい思いでいっぱいになるが、致し方ない。

違う世界から、同じ人間の世界を見ているだけかもしれない。O君はO君であり、彼の人生がある。二股三股四つ叉だろうが藍さんは藍さんであり、彼の生き方がある。

私にも私なりの――生き方がある。それでいいじゃない。幸せを求めているのは、誰も一緒なんだから。

というようなことで、底辺の人間で生きていくしかない私としては、これからも“バグる世界”を書いていくと思う。みんなが消そう消そうと必死になっているものを、私はちょっと待って、とばかりに注釈を加え、ログっていく。だから不埒なんだよ。

なんて悪いやつだと思わないでほしい。

そうしないとやっぱり、みんないい子に見えちゃうから。悪い子の考えてることの中にだって、何かを尊ぶ美しさとか、新しい発見とかがきっとあるはず。それは拾い取って観察してみたい。そんな意味だったら、“バグる世界”もけっこう意義があるのではないかと。今回はここまで。では股。

また、だって。

関連記事

コメント